白塔慈濟村 大山下第一個年

撰文‧楊舜斌 攝影‧黃筱哲

|

張生彥一家搬來新村,父子倆稍早在門口貼上春聯、掛上紅巾,放鞭炮慶祝。白塔慈濟村中不時傳出的鞭炮聲,估計會一路放到過年才結束。

|

素淨街道,空曠的院子,家當一樣樣搬進新房、親手布置,

這裏是揮別記憶、開創新局的起點,

再苦、再累,都留給光禿禿的大山。

凌晨的一場雪,將白塔慈濟村染成雪白一片,讓人有種不是在黃土高原的錯覺。攝氏零下十六度左右的低溫,長達五個月的寒冬,所有工作被迫停止,新村的大門,也只好先以水泥素面迎接訪客。

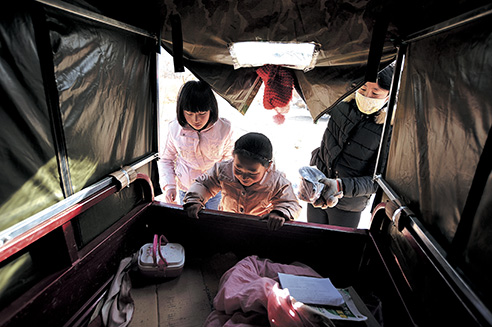

忽地一輛小貨車進入視線,將我拉回了現實,這種只有三個輪子的貨車,當地人俗稱「三馬子」,雖說是貨車,但其實更接近摩托車,上頭坐著一對父子,載著家當,直直的往村裏駛來。

二○一五年十一月,新村舉行入戶門號抽籤儀式,將竣工的三百間房子交到來自五合、東升、靖安、石門、雙龍鄉的村民手中,但十二月搬遷下來的大約只有一百多戶,有些人因為道路中斷而被困山中,有些則是希望等到孩子學期結束再搬。慈濟項目辦公室人員顧秉柏說,過年前應該還會再搬下來快一百戶。

陳玉學一家就是等到二兒子陳文舟放寒假才開始搬家,搬了好幾天了,這趟是最後一趟;三馬子車上沒有任何遮蔽,寒風讓兩人凍得直打哆嗦,一下車就趕緊先用火爐烤手取暖。

他們老家在五合鄉大灣村,距離新村約莫一小時路程,那邊雖然黃土一片,但也曾經有段豐收的時節。在山裏,他們不但種田,還開了一個加工廠,夫婦兩人省吃儉用加上貸款,陸續添購了磨麵粉機、磨玉米桿機、掛麵機等設備,工廠和曬場至少有四畝大。自用之餘,村子的人也會來工廠加工,幾年下來,陳玉學夫妻把先前的債還清了,還讓三個孩子念了大學。

他們家是大灣村最後離開的,人去樓空後,他們不得不放掉曾經的繁華,能夠搬下山的設備也就一臺掛麵機而已;為了繼續供孩子念書,他們又向人借了些錢,所以新家連窗簾都還沒捨得安上,先省下來讓孩子完成學業再說。

「住上新房肯定是開心的!」雖然家裏仍沒什麼布置,但他們相信冬季過後,日子一定會過得更好。

|

今年元月,趁著放晴的好日子,何貴家雇了輛大貨車,把山上家當搬下來,大夥合力將物品安放到定位。

|

生態移民,復育山林植被

靖遠縣的石門、雙龍、興隆、永新、北灘、東升、五合、靖安,過去被稱為「北八鄉」,代表著落後與貧窮。五合鄉曾是其中最荒涼的地方,雖然地勢平坦,但土質不好又缺水灌溉,山上只要下幾場雨,農作收入都是這裏的好幾倍。

然而隨著黃河提灌工程啟動,加上幾次農業結構調整,從玉米、洋蔥再到枸杞,五合鄉從不毛之地,變成新興的集貿城鎮;不管是務農、打工,甚至是經商均十分便利,只要肯打拚,經濟都能獲得改善,而白塔慈濟村就位於此。

白塔慈濟村,是慈濟於靖遠縣第二座援建的移民村。二○一二年,王端正副總執行長在訪查北八鄉的過程中,發現石門、雙龍鄉位於哈思山脈周邊,居民因為天旱無法種植,許多人改養羊群,造成植被遭大量破壞,讓原本已經荒蕪的土地,更加寸草不生。

日益嚴重的沙漠化,唯有林地周圍居民搬遷下山方能扭轉。所以白塔慈濟村並非僅安置貧困戶,同時也對山地復育的需求,做生態移民。

白塔慈濟村鄰近國道一○九線,由政府撥地,並修築由主幹渠引至生產用地的灌溉管道。每戶含三房的平房、一間廚房、牲畜圈舍與庭院,並預計在過年後分配耕地,供居民從事生產。建材費用由慈濟負擔,建築人工費用則由入住戶自付;許多居民在確定能入住後來工地打工,一起成就移民村的工程。

隨著中國對於環境政策的日益重視,近期更進一步制定,希望在二○二五年將山區農戶全部移民,並加強人工造林的力度,藉著自然復育,讓植被重新回到黃土高原。許多鄉鎮還在擬遷村計畫,尚無具體作法,但慈濟於靖遠縣的移民遷村行動,已在二○○八年開始逐步落實。

|

白塔慈濟村參考當地傳統建築設計規畫,但針對現代人習慣,將中間的主房縮小,兩側的耳房擴大。

|

鐵骨工程,用心蓋自己家

來自五合鄉大灣村的路神福一家,交屋後不到四天就入住了,希望趁著冬季剛開始,趕緊將家裏布置妥當。院子裏擺放未開封的家電產品,是幾天後女兒出嫁的贈禮,看起來特別熱鬧。

路神福說,家鄉從一九八二年開始有了旱情,而且十分嚴重,連吃水都要靠部隊和水電局抗旱服務隊供水。他打工數年後回鄉結婚,夫妻倆與家族人手耕作近百畝地,以為廣種可以薄收,然而年年天旱,辛勤一整年的收成,仍難溫飽。

為了讓孩子念書,路神福再次下山,跟著哥哥路啟福一起做建築,哪邊有政府的移民工程,就到哪邊去承包,當他知道白塔慈濟村將成為未來的家,就決定和太太來工地工作,順便看看房屋品質如何。

「老百姓都說新村是『鐵骨頭工程』,比喻可以用吊車吊著走。」路神福和我分享,當他看到房子的設計圖十分驚訝,不但地基挖得深,鋼筋也用得特別多,還有十九根抗震柱。能夠住進這樣的房子,是他從來沒有想過的事,所以他以蓋自己家的心情建造,絲毫不敢馬虎。

顧秉柏表示,由於已經有一村的經驗,啟建第二座新村時工程及用料更為扎實。像原本一村的屋頂是木結構,保暖性較差,於是二村改用鋼筋水泥為頂,穩定性和保溫性更好,鋼筋結構能耐芮氏規模八的地震。另外並改善隔間,將中間較少使用的主房縮小,把兩側的耳房(廂房)加大,形式更適合現代家庭。

就讀靖遠三中的路德是家中獨子,看起來和爸爸一樣健壯的他,是透過體育考試入學。七歲時他就寄住到叔叔家念書,直到十三歲念初中才回鄉。老家離學校有二十里,和姊姊們一樣住校,每週放假回家,一趟路就要走上兩個小時。

路德熱愛打籃球,是學校的校隊,經常擔任中鋒。聽他分享球隊戰績時,我注意到牆上的獎狀,「高一年級語文競賽榮獲一等獎」,好奇運動員對語文有興趣,便問了他最愛的詩詞是什麼?

「……欲渡黃河冰塞川,將登太行雪滿山。閑來垂釣碧溪上,忽復乘舟夢日邊。行路難,行路難!多歧路,今安在?長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海。」

沒有多想,他流暢地念出李白《行路難》。他說最愛這一段,因為以往在山上的路有多難行,他有深刻的體會,因此期許自己也能像最後一句「直掛雲帆濟滄海」。

「農民離不了地頭,商人離不了碼頭,沒了土地就不踏實。」路神福說,雖然山裏的豐收夢早在五年前徹底放棄了,但一家子搬來後,還是承包了十畝的土地種玉米,期待將來分了耕地能種上枸杞,讓家裏的經濟富裕起來。

重視教育,給孩子好環境

中午用餐時間,常金花開著自己改裝的三馬子,載著四個孩子從白塔小學回家。搬到新家後,這是她每天的行程──早上六點半載十二歲與八歲的女兒上課,回頭簡單收拾一下,再繼續送兩個學前班的兒女到學校,中午接回來用餐後,把他們送回去,放學時再接回家。

|

將孩子從學校接回來,常金花趕緊將飯菜弄熱,一家人上桌吃午餐。先生大部分時間不在家,她母代父職,將孩子教育得十分乖巧。

|

他們老家在靖安鄉開龍村劉峴社,距離新村三十多公里,先生陳天林在鐵礦山工作,大部分時間不在家,家裏全由常金花打理。開龍村沒有學校,常金花自己帶著孩子到山下的長坪村租房子,租金不便宜,但還是咬牙撐著。

因為家庭因素,常金花初中一年級就被迫休學,所以很希望下一代受到良好的教育。長坪雖然有學校,但畢竟是小村莊,老師連普通話都講不好,因此白塔慈濟村房子一分下來,她顧不得孩子的學期還沒結束,就匆匆辦了轉學,幸好孩子沒辜負她的期待,「原本孩子考試都考六十幾分,搬到新的學校才三週,就考了九十九分。」常金花開心地說。

常金花說,下山後交通方便許多,但現在工作不好找,先生還是決定繼續在礦場工作,希望在兩年內還清向政府貸款的入住建造費用與裝潢的錢,將來換個更安全的工作,一家也能團聚。

|

三馬子上的棚子是常金花為了孩子特別改裝的,雖然到學校僅五分鐘車程,但也不能讓孩子吹風凍著。

|

合心打拚,讓兒子娶媳婦

元月四日一早,何貴的三個兒女搭著公車,從石門鄉老崖村來到新家張羅;何貴夫妻及大女婿則花了四個小時將行李搬上車,經過三個多小時的路程,下午三點多才到達新家。何貴的堂弟與外甥也來幫忙,人多好辦事,不到一小時就把家當全部搬下擺妥。

何貴的家族人丁興旺,當年分家只拿到了三畝旱地,那個年代,連在生產隊打工換的飯票都拿不到糧。何貴為了養家,從下井揹煤炭到流浪當建築工都幹過,勞碌到五十七歲才回到山上,體力不行了。

當時山裏有能力的早搬走了,很多堂兄弟的田廢棄,他一個一個去借來耕種,集合起來有三十多畝,種些耐旱作物,只希望圖個溫飽。小女兒何乃玲直說吃苦的很,因為種地大多在山上,每次糧食收成時就要走遠路往家裏揹;這天搬下山的玉米就是好幾年存下來的,原本用來餵羊,如今只能拿來餵豬了。

談起山上的羊群又是一段傷心往事。何貴買了十二頭小羊,當時羊價正貴,一隻要一千兩百元,費心照看了三年,變成四十隻,但羊價現在一隻不到三百元,算起來還倒貼了。記得賣掉那天,太太不曉得掉了多少眼淚,整整三天睡不著覺;但為了搬下山,再心疼也沒有辦法,山上已經待不下去了。

大兒子何愛保是家中最早到新家的,因為得找人貼地磚、盤炕、做灶臺,然後每天「燒炕」,「新做的床如果不燒乾,溼氣太重,爸媽睡上去會得病。」這段時間,他在新村認識了不少同年齡好友,讓他十分開心,因為終於有人可以陪他聊天了。

三個子女如今工作各有發展,媽媽路永萍很安心,搬下山後唯一的期待就是希望兒子能趕緊討個媳婦;以前兒子曾經認識個女孩,但帶她回到山裏一看,頭也不回的走了。「期待有了新家,以後分到耕地,全家人一起努力打拚,趕緊過上好日子。」

|

白塔慈濟村的主幹道上,矗立著一盞盞太陽能電燈,在夜晚綻放光亮,迎接來往行人。

|

重啟心房,勇敢面對人生

路明夫妻倆搬來新村已經一段時日,上房內嶄新的家具、床都還捨不得睡上,兩人就睡在廚房裏;新村依當地建屋習慣將廚房獨立,人口少的家庭,天冷時常會住在廚房,小小空間暖房比較快,弄飯菜也方便些。雖然他們兩人都因病所苦,但新家打掃得一塵不染。

路明與張存楠以前住在雙龍鄉永和七社,寧可放棄鄉政府核定的五保戶資格,搬來新村。即將六十歲的路明是半聾啞人,太太張存楠則是罹患侏儒症,夫婦倆都沒念過書,備受親友排擠。鄰居知道他們要搬下山,閒言閒語地說會被騙;但他們頭也不回離開,因為那邊藏了太多的苦。

張存楠二十年前不小心從山坡滾下,摔斷右腳和雙手,家貧無力就醫,右腳從此不能彎曲,雙手也無力負重。他們的兒子,完全沒有遺傳到兩人的疾病,曾是張存楠最引以為傲的事;孩子成績很好,考上廣東的大學,但借不到學費,最後放棄學業到青海打工,替火車打隧道;賺了錢,還打電話關心父母有沒有吃飽,如果不行就先賒帳,等他回家再結。

七年前,張存楠突然接到通知,孩子發生意外往生,賠償金被親戚盜領。最後雖要回孩子的賣命錢,喪子的打擊,讓她覺得一生的希望都沒了;好長一段時間把自己鎖在房裏不出門,用刺繡度過心痛,一手十字繡功夫也是那時練起的。

|

張存楠家的爐灶、流理臺都是由她規畫,較正常尺寸低矮許多,方便她洗菜燒飯。先生發揮巧思,將洗菜區的水做管道,引流到屋外的水桶收集再利用。

|

新家客廳內擺放的八駿圖與牡丹富貴圖都出自她的巧手,還有最近正加緊趕工的小狗圖樣,那是準備要給外甥女的新婚禮物;牡丹是她自己描圖,再憑著印象刺出圖樣。為何會鍾情於牡丹?因為牡丹是兒子最愛的花。

熬了這些年,終於搬進新家,這個從二○一三年就開始盼著入住的地方。張存楠細數著當年慈濟在冬令發放時給他們的援助,感謝地說,如果沒有臺灣人,這輩子永遠走不出大山。「臺灣人好得很!」喑啞的路明比手畫腳,激動地表達感謝,每一次的援助,他們都牢牢記在心裏。

他們不擔心喪失了政府補助,以後配給的地可以種作物,或者幫人摘枸杞打工,就算殘疾也能自力更生,也許賺得不多,但再苦也不會比山裏更苦了。

迎接即將到來的農曆新年,張存楠到街上買了一幅描著字畫的十字繡,準備繡好掛在中堂,雖然不曉得能不能趕在年前完工,但這才有家的樣子。

寒風吹著,素淨嶄新的新村裏,一戶戶人家在此安身立命,炊煙下是家人共聚打拚的溫暖;山上的乾涸與風沙就讓它休養生息,等待冰雪化盡,等待來年開春。

|

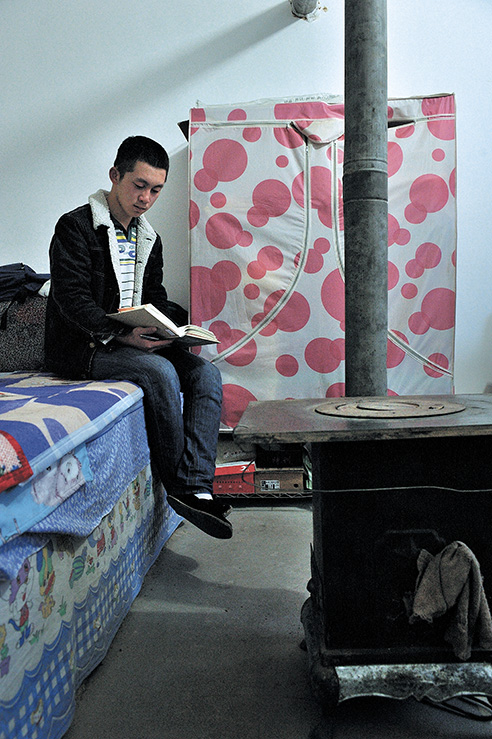

就讀蘭州西北師範大學的茹岐桓,寒假期間把握時間學習。平日他打工賺學費,有了自己的家,可以更安穩學習。

|

|