留學到臺灣

撰文‧楊舜斌 攝影‧顏霖沼

.jpg) |

計畫成為醫檢師的何嫣達,忍受異地文化差異,珍惜在臺灣學習的機會。

|

父親支持她:

「如果臺灣跟你想的不一樣,隨時歡迎你回家。」

母親鼓勵她:「我知道你可以的,再多試試!」

南非女孩何嫣達勇敢走向世界,面對自己。

一萬兩千公里,這是南非和臺灣的距離。二十二歲,這是南非女孩何嫣達(Mazibuko Nondumiso Ayanda)的年齡,她是慈濟大學醫學檢驗生物技術學系一年級的學生。

二○一三年,她放棄已經讀了半年的大學,準備來臺灣追尋她希望的人生。「所有的朋友和家人都在南非,你確定你的人生要走這一步嗎?」父親在幫忙何嫣達收拾宿舍時,忍不住提出質疑。何嫣達堅定回應:「真的,我就是要這麼做。」

她先從家鄉南非雷地史密斯(Ladysmith)前往首都約翰尼斯堡,接受中文訓練;臨行前夕,父親打電話給她,雖然收訊品質沒有很好,但她聽得出來,父親花了很多時間和同事、親友討論,這些人給了很多建議,大多抱持反對態度,不過,父親仍想支持女兒的決定。

「如果到臺灣後,一切都跟你想的不一樣,我隨時歡迎你回家。」談話的最後,父親選擇當孩子堅強的後盾。

|

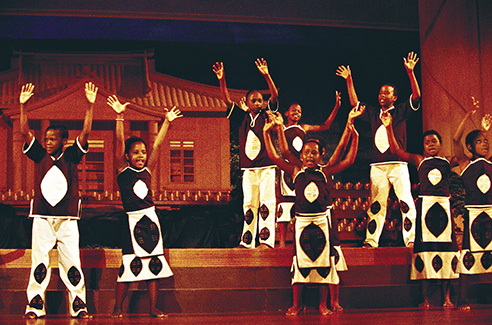

二○○四年慈濟教育志業體聯合校慶,當時十歲的何嫣達(右一)與南非慈濟小學的同學第一次來到花蓮,並帶來充滿祖魯族特色的歌舞表演。

|

究竟值得或不值得

何嫣達就讀雷地史密斯慈濟第一小學時,學會簡單的中文;九年基礎教育結束後,她順利進入高中就讀,並選擇科學領域,主修物理、化學、地理、語言等科目,由於成績優異,還獲得慈濟的獎學金補助學費。

「以前課堂老師用非洲腔教英文,但高中就讀印度學校,老師跟我講話時,我瞬間愣掉。」何嫣達笑著說。也因為這樣特殊的環境,讓她沒有排斥及恐懼陌生語言,如同學習中文,都是有趣的時光。

十二年前,在慈濟小學校長傑布藍尼與慈濟志工的陪伴下,何嫣達與幾位同學第一次離開家鄉、第一次搭飛機出國,來到臺灣花蓮參訪這個一直默默陪伴他們的慈善團體──慈濟。

「我喜歡臺灣,當我回到家鄉,覺得心裏深處好像有一部分遺失了。」那次的美好記憶,讓她盼望著以後一定要再來臺灣,即使上了高中,依然繼續學習中文。她的朋友林琪蘿(Thabethe Lungelo Ntombenhle),也覺得到臺灣念書是個磨練自己的機會,兩人相互鼓勵,找尋到臺灣留學的機會。

進入大學半年後,有天林琪蘿興奮地告訴她,到臺灣求學的申請通過了!雖然要先在南非接受短期中文訓練,然後到臺灣還得花兩年在慈濟大學語言中心上課,儘管有種種離鄉背井的挑戰,何嫣達沒有多想就答應了。

雖然何嫣達早早和父親馬佐菲(Mazibuko Mzophethe)說過到臺灣留學的夢想,但當父親突然發現女兒在念了半年大學後,竟然要拋棄現有的生活,選擇到一個陌生的國家學習,難免震驚。

「爸爸提醒我,選擇來臺灣念書,等到真正進入大學修課時,原本在南非的大學同學都要畢業了。」何嫣達說,自己想要的人生,就是要嘗試不一樣的東西;即使會花比別人更多的時間,就當成是確認自我,確認自己想做的事情,所以不會後悔。

|

擔任廣達文教基金會文化大使的何嫣達,曾到臺中明道中學分享她到臺灣學習的心路歷程,現場秀了一段南非的舞蹈。(相片提供/何嫣達)

|

多 點準備會愈來愈好

在「慈濟大學語言教學中心」完成兩年訓練,何嫣達總算能簡單地用中文溝通;這段期間,她把握鍛鍊自己的機會,在語言中心的鼓勵下,報名廣達文教基金會「國際文化大使」。

這是只有來臺學習中文的外籍生才能參加的活動,要進駐中小學和該校學生交流,分享自己國家的文化特色,並帶領小朋友思考雙方文化差異。這對何嫣達是個不小的挑戰,她自認有點害羞,不太喜歡主動和陌生人接觸;但她相信可以駕馭這個狀況,所以還是勇敢報名參加。

她被分配到臺中明道中學擔任文化大使,經過三天的交流,除了利用簡報介紹南非特色,帶動孩子們跳當地舞蹈,雙方也有相互提問的時間,讓何嫣達對於臺灣有了更進一步的認識。

「我是一個很會做白日夢的女孩。」何嫣達說,小時候的夢想是當飛行員,但進入中學後,她發現自己的興趣在於生物和地理,所以她選擇慈濟大學醫學檢驗生物技術系就讀。

然而異地求學面臨的困難,入學後才開始。第一天上課,何嫣達心中就只有:「Oh?my God!」攤開滿滿的課表,只有一門課用英文上課,那就是英文課,其餘都是用中文,包含最重要的化學相關課程,聽不懂的地方遠比聽懂的還多。

即使有課本,難度一樣高,「老師有時候會跳著上,可能現在講這頁,下一秒跳到好幾頁後,然後又突然跳回來……」何嫣達只能在座位上無奈地看著老師口沫橫飛地說著。

「學期開始到現在,其實有點困難,因為有很多的報告,很多東西要學,但聽不懂時就順便練習中文,任何東西都靠自己學習。」何嫣達說,一開始不知道老師在講什麼,加上沒有電腦,只能到電腦教室或圖書館做作業,回到宿舍沒辦法複習,真的很急迫時就用手機來處理報告,室友們也不太能夠用英文溝通幫忙,心裏真的會很慌張。

她只能私下和母親訴苦,母親鼓勵她:「我知道你可以的,再多試試!」

第一次的期中考,何嫣達覺得自己沒有準備得很好,但有了一次考試的經驗,她覺得自己應該能慢慢步上軌道。因此她認真複習老師提供的講義,或請老師加強指導,上實驗課之前也事先上網查清楚實驗步驟,雖然偶爾老師會做一些改變,但至少不會完全聽不懂。

努力沒白費,第一個學期,平均總成績八十三分。她有點驚訝地說:「本來以為死定了。」

|

有機化學課程中,何嫣達和同學聚精會神進行酯類溶解實驗。課前預習、課後參與活動,大學生活每一天都緊湊充實。

|

想家的歲月堅持下去

新的學期,何嫣達依然把課程排得滿滿,除了系上規定的課程,她還另外選了很多音樂或是社區營造相關的通識課程,修滿學校規定修課的上限二十五學分。所以她週一到週五都很充實,週末也會參加大學入門課程或是慈濟營隊活動。

何嫣達得意地說,來到臺灣除了開始學習專業技能,另一個收穫就是比較會規畫時間了,雖然很忙碌,但她很喜歡學習,所以從小學開始就從來沒翹課過。

大一下學期,家裏的電腦終於透過南非慈濟志工順道帶來花蓮,學習更加得心應手;延宕這麼久,主要還是因為回家一趟太遠,從臺灣飛到香港轉機回南非,得花上十七小時,所以即便來到臺灣已經三年,也只有回家兩次。

隻身來到臺灣,說不想家是騙人的,何嫣達每次談起家人都會忍不住哽咽,但她很感謝一路上有很多人的幫助,讓她繼續堅持下去;包括慈濟志工和語言中心師長,還有讓她能放鬆尋找自我的靜思精舍,而其中最重要的就是和她一起到臺灣的林琪蘿,相互支持。

「依照我的個性,成為醫檢師的可能性會大一些,不過也很難說。」談起將來,何嫣達還有更多夢想,而她正努力在這條路上前進。

認識嫣達來到臺灣的第一站

──慈濟大學語言教學中心

|

初到慈大第一年,何嫣達(右一)與好友林琪蘿(中)認真聆聽語言教學中心老師介紹,準備展開中文學習之旅。

(攝影/顏福江)

|

成立於2003年的慈濟大學語言教學中心,是當時花東地區唯一立案的大學附屬華語教學中心,除了針對來臺的海外留學生提供學習華語的環境,也在東部及北部開課培訓華文老師。13年來,累積報名的海外學生達1215人,培訓師資982人,慕名參加華語遊學營的人數多達1732人。

語言教學中心除了設有季節班,供有志學習華文的學生進行3個月的密集課程,並將華文程度分為10個等級,讓學生能更加進階深入學習;同時提供一對一的個人班,依照學生的需求與時間進行輔導與強化。

在課程設計上,除了提升學生聽、說、讀、寫中文的能力,也依照節慶加入戶外教學,如包粽子體驗、採甘蔗等,讓學生了解臺灣民俗文化。其中最富特色的部份,莫過於融入慈濟人文的茶道、花道課程或志工體驗,讓學生進入社區、醫院或老人安養中心服務,同時強化生活用語。

慈濟大學語言教學中心網站:http://www.language.tcu.edu.tw/

電話:03-8572677 分機 1681-1683

|