我要走著回家 楊曉東挺直人生

撰文‧黃秀花

他身軀對折,蜷縮椅上,

十餘年醫療罔效,緊閉的心拒絕世界,

說不出口的心願——只希望能「平躺在床上」。

五個月前跨海來臺,歷經五次手術矯正,

楊曉東終於微笑抬頭,一步一步看見自己的人生。

|

〔圖說〕十月三十日,楊曉東(前排右)回到了廈門,與五月離家時判若兩人。志工歡呼:「曉東可以走回家,曉東不用坐輪椅了!」(攝影/湯韶松)

|

自我封閉十七年,不見生人,不見故友,緊閉房門之時也把心門給鎖上了。他彎著身子、弓起雙腿,窩縮在一小方世界,炯亮的雙眼隨時保持警戒,一旦有人近身,就把臉往腿間深深一埋;雖只能逃避現實,但楊曉東寧可選擇如此度日,也不願讓人見到他身體的殘敗與內心的脆弱。

眼見兒子日復一日、自暴自棄,最難受的莫過於生養他三十一年的媽媽朱金釵了。她既要挑起家庭重擔,又得一連承受丈夫病故、么子久病不癒的打擊,看不見一點希望;直到慈濟人來敲門,陽光總算透進了這一家。

今年五月,在廈門慈濟志工引介下,楊曉東跨海來到花蓮慈院接受治療,歷經五次艱難手術及復健,原本彎駝的他終可挺直腰桿、昂首闊步,心門也漸漸打開了——

痼疾絆行,少年鎖心

十九年前,雙腳膝蓋的隱隱作痛,讓少年楊曉東的人生陡然逆轉。

那年,小學六年級的曉東十二歲,活潑好動,有天跟著長他三歲的哥哥一同到池塘釣魚,不慎被碎玻璃割傷腳,媽媽趕緊帶他去找赤腳醫生治傷止血。不久後,曉東的腳關節開始發痛,媽媽又帶著他去找赤腳醫生。那人說,這痛與傷口無關,應是神經痛,給了他們一個從未聽過的病名「類風溼關節炎」。鄉下人哪懂醫學?聽著鄰人東報西報,朱金釵和丈夫開始帶著兒子四處求醫。

最先他們去了泉州,從所住的廈門市翔安區霞美村出發,搭車要兩、三個小時。那時曉東已略有跛態,人也比較消瘦;花掉數百元人民幣拿回二十多帖藥,媽媽每天守候在爐邊為愛兒煎藥。起初這一帖藥有效果,後來漸漸失效,曉東的病情也日益加重。

從事建材生意的父親常往來各地接洽,晚上要趕回村子非常不便;全家人遂從老家遷出,到兩小時路程外的馬巷鎮租屋,曉東也轉學就近讀書。

升上初中,曉東每天踩著腳踏車到五里路遠的內厝中學就讀。一趟路來回僅二十幾分鐘,但出門就得把腳踏車從租屋的六樓扛下,放學後再扛上去,對關節有問題的他更形辛苦。

曉東的病症持續進行著,雖父母常帶他求醫,然而中西醫罔效。隨著時間拉長,他的兩腿和坐骨神經經常發痛,一痛起來脾氣就控制不了;特別天氣一轉壞,痠痛更顯劇烈,一不小心觸及痛處,人幾乎快彈起來。

升上初二,他開始用爬行前進,上學斷斷續續;更糟的是,那蜷曲的動作竟引來同學訕笑,這對一個青春期的男孩,是多大傷害啊!他乾脆休學了。

輟學在家,曉東把房門關到一點縫隙不留,連最要好的同學找上門,也吃了閉門羹。等對方一走,還跟媽媽交代:「以後有人來找我,就說我死了!」

「有很多人沒了腳,還是勇敢走出門,不然,我們買殘疾車給你代步好嗎?」儘管父母屢次勸慰,但對曉東絲毫不起作用,他依然拒人於千里之外;最後除了家人,完全與世隔絕了。

厄運連三,慈母堅強

關在房裏的曉東,生活上最大的排遣,就是哥哥搬來的一部電腦。他總是把雙腿曲在椅上,弓坐桌前,上網跟網友對戰、打麻將,還會為家人網購生活用品;日日以此打發時間,三餐由媽媽端進去,連上廁所也不肯出來,靠著媽媽每天幫他清理桶中穢物。長時間弓著身軀,疼痛的身體變形愈益嚴重。

此時這個家,因爸爸生意已大不如前,一家的經濟重擔,逐漸落在當醫院清潔工的朱金釵肩上。可能因為無法承受生意挫敗,么子病症又遲遲不見好轉雙重打擊,這一家男主人竟然精神失常!

當初為了賣建材,楊爸爸幾乎全福建省走透透,發病後幾次迷失在無人認識的小村落。一次他跑到很遠的廈門市區,焦急的朱金釵在公安通報後趕往尋夫;那時已近除夕,一見到丈夫全身上下只剩貼身衣物,天寒地凍,整個人瘦了一圈,朱金釵差點崩潰……

尋回丈夫,照顧他不到一年,他就撒手歸天了。沒了一家之主,朱金釵告訴自己更要堅強,不意半年後,長子又出事了!接連兩次騎摩托車載客被撞,因沒錢醫治,左腿骨折處拖到傷口潰瀾,醫師一度宣判必須截肢。

這家人坎坷的遭遇透過廈門商報登載,感動了一位善士到醫院相探,資助醫療費。動過四次手術的長子終於保住左腿,只是難以負荷工作,還是得靠朱金釵挑起全家重擔。

五年前楊爸爸去世後,他們搬回了霞美村,但老宅已倒塌,只好住到廢棄的小學。此時,朱金釵白天在電子工廠當清潔員,晚上在田裏種蔬菜和地瓜;忙碌之餘,還必須照顧曉東和整理家務。像陀螺一樣轉個不停的朱金釵萬萬想不到,去年十一月底自己也出了車禍。

那天她騎著摩托車準備載回收物去賣,中途一位外地人突然駕車衝出,她左腿嚴重挫傷。手術後她不想多浪費錢,身體尚未恢復就辦理出院了,跛行著繼續撐持家計……

|

〔圖說〕屈縮著身子的楊曉東,長期緊閉心門,廈門慈濟志工多次探訪,明白其內心的脆弱,便贈予墨鏡掩飾不安。慢慢地,他願意接納這一群想幫他的好人。(攝影/曾美伶)

|

得遇貴人,轉機乍現

這一家人的厄運,直到去年終於出現轉機。在廈門市政協副主席潘世建幫助下,楊家辦理成為低保戶,為了讓曉東願意接受治療,潘世建引領慈濟人前來探視。

今年一月,廈門慈濟志工初次到訪時,發現曉東的脊椎駝得很嚴重,內心也病得不輕,一見到人,就整個蜷縮在一起,雙手抱膝、不敢抬頭。這讓志工憶起花蓮慈院曾治癒嚴重的僵直性脊椎炎案例,生起一定要幫這位男孩的念頭。

幾天後志工再度造訪,並送來帽子和墨鏡,讓曉東減輕面對外人的不安。多年未出家門的曉東沈默依舊,但那天很配合地願意讓志工載去廈門看病及做檢查,顯見他對這一群穿著藍衣白褲的大人很放心。

由於曉東上、下半身幾成對折;平常媽媽幫他洗澡,連伸手進去的空間都沒有,更別說是照X光了。廈門醫院醫療人員無法扳開身軀,導致所攝得的骨骼影像重疊,難以判讀。

但志工們不放棄。第三次探訪,為這家人送上一架電視,並裝上碟形衛星天線,讓他們可以收看大愛臺,希望藉此柔化曉東的心靈;另一方面積極跟花蓮本會及慈濟醫療人員聯繫,並拍攝照片和影片傳回,評估轉送曉東赴臺灣治療的可能。

花蓮慈院名譽院長陳英和所率領的骨科團隊,二十多年來動過類似的僵直性脊椎炎手術逾兩百多例;幾經奔波和協商,花蓮慈院確認可以承接此個案來臺治療,有把握改善其症狀。

今年五月二十三日,坐著輪椅的曉東由媽媽和志工陳州明、林美秀等人陪同抵臺。入院次日,隨即接受一連串檢查。但當初廈門醫院碰到的難題,在慈院依然發生;影像醫學部放射師讓他或坐、或躺,盡可能變換各種角度照射X光,以取得影像資料;拍攝電腦斷層時,放射師也費了好大工夫,才將他蜷曲的身體調到可以送進儀器內。傍晚,從臺北結束手術的陳院長趕回花蓮,親到病房探視,並為母子倆詳細解說整套醫療計畫。

「如果我兩邊(髖關節)都開刀,就可以平躺在床上了嗎?」平時沈默寡言,墨鏡、帽子不離身的楊曉東,開口對陳英和院長說出了最大的心願。

陳英和問他:「會不會怕開刀?」他很堅決地回答:「沒問題!」這段對話,可是打從他進入醫院以來,說過最多的一次,讓在場關懷的常住師父、志工們及醫療團隊都感到振奮。

陳英和表示,曉東的僵直性脊椎炎在發育時期發病,是導致脊椎嚴重彎曲的主因,是他行醫接觸過僵直性脊椎炎個案中,發病年齡與彎曲嚴重程度的前幾名;但是透過手術與復健治療,一定能幫助曉東逐步恢復身體機能。

|

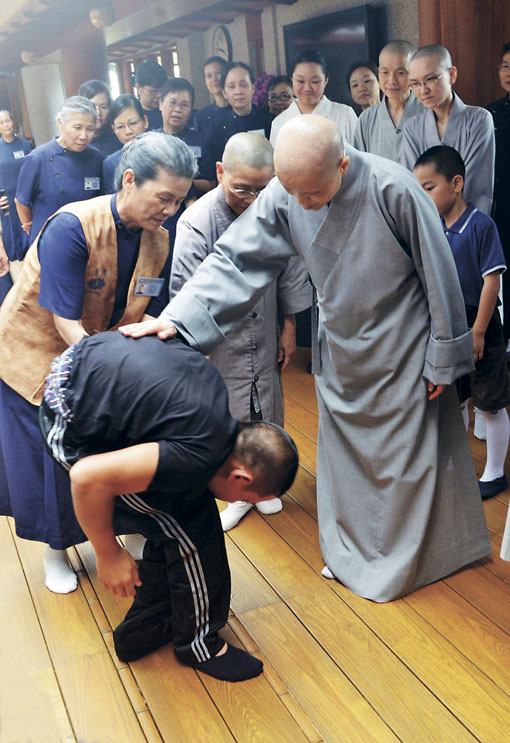

〔圖說〕來到花蓮第三天,曉東母子進入精舍;為了見以往在大愛電視上看到的上人,曉東主動拿下了不離身的墨鏡,並用彎曲的身子緩步前進;上人祝福曉東抬頭挺胸走回家。(相片提供/花蓮本會)

|

身病得治,以愛療心

從二○一三年五月二十八日起至八月十三日,曉東總計動了五次手術,兩次在髖關節、三次是脊椎手術,每次術後都有顯著進步,讓媽媽感到欣慰,他本人也愈見信心。

「第一次開完就有差,第二次開完更直了,第五次開完,哇,坐得很挺呢,陳院長真的太厲害了!」朱金釵直率地感恩慈院醫療團隊。而曉東儘管內心感謝,但言行上卻怯於表達,最初見到陳英和進病房時,還會拿起帽子遮住臉,媽媽一再提醒要對醫護人員有禮貌,尤其陳院長是救命恩人,不能無禮,最後她挑明地講:「你開刀時,全身已被他看透了,還有什麼好遮掩的呢!」

這一招果然切中要害,曉東一聽就懂了,此後他對陳英和便能正眼直視,那是在第三次手術後,曉東不再畏縮和膽怯了。

要讓曉東放下心防著實不易,因他已孤立十七年;而這長久的自我拘禁,使得他缺乏社會歷練和人際交往經驗,就像個孩子一樣,不懂得對應之道。需能理解這一層面,才能以同理心付出更多的耐心和等待。

住院期間,不僅曉東動了手術,媽媽因車禍後左腿裝的鋼板斷裂成兩截,有潰瘍情況,也讓陳英和一併為她動刀治癒。七月初,術後的母子倆皆需臥床,媽媽無力照顧曉東,廈門慈濟人出資請來一名看護,卻難以承受曉東的壞脾氣;一個月後來自彰化的志工陳文祥,自動請纓照顧曉東,同樣獲得不禮貌的對待。有次復健時,曉東被物理治療師拉筋很痛,不禁睜大雙眼對身邊人咆哮:「我要罵人囉!」

但再怎麼桀驁難馴,總有對治之道。善於軟硬兼施的顏惠美、蘇足等志工,深懂溝通技巧,曉東一碰到她們,就乖乖被降服;每當曉東鬧脾氣,顏惠美就教他唱慈濟歌和寫「靜思語」,再不行便使出一項法寶:「你再這樣,我要跟上人說喔!」

要說「嚇」,倒也不是,而是上人的威德,令曉東敬畏。「他最敬仰上人了,還說要做上人的好弟子呢!」朱金釵說,來到花蓮第三天,他們進靜思精舍拜見上人,上人鼓勵曉東:「你要抬頭挺胸走回去喔!」

輕輕一句話,曉東重重聽進去了。「我想走路給上人看……」當場,他緩緩挪動身子,從輪椅爬下,那彎到地面的行走動作,十分吃力,但誠心感人,讓人忍不住拭淚。

這對母子來到花蓮,除了做治療,生活也過得多采充實。媽媽在術後不到一個月,就跟隨志工黃月英做環保,也到精舍做福田志工,幫忙揀菜及打掃;並加入環保站的繪畫班,跟一群上了年紀的長者一起學畫畫。

與媽媽相較,曉東的日子也不寂寞,他在接受五次手術後,除了勤做復健,空暇時逛遍花蓮慈院院區;社服室主任潘國揚借給他一臺相機,讓他可以隨時捕捉畫面,熟稔網路的他還運用院區公用電腦將作品上傳大陸網站,跟網友們分享臺灣之美。

「感謝天,感謝地,感謝阿娘甲老父……」曉東哼著歌,以歌聲來感恩花蓮慈濟醫院醫療團隊及志工的陪伴與關懷。在慈濟人文薰陶下,曉東逐漸打開心房。看到他從原本羞澀,帽子和墨鏡總不離身,到如今肯卸下面具,大方迎人,十月下旬前來接他們母子返回的廈門志工們,都感不可思議。

「他不只『身』開,『心』也開了,以前我不曾見他笑過,現在竟能笑口常開,真是判若兩人!」陳州明說著。佟占東也說,曉東從總是低頭不語到有問有答,真是很大轉變,可想見在慈院,醫護和志工們如何像慈父慈母一樣地呵護他。

|

〔圖說〕五個月以來的手術和復健,曉東恢復良好,有時跟著媽媽做環保,不再怯於見人。(攝影/林炎煌)

|

●

十月底出院前一天,曉東母子進入精舍向上人辭行。上人一見他拄著手杖走來,便問:「沒有拐杖,可以走路嗎?」曉東移開拐杖走給上人看,眾人報以掌聲。

上人殷殷叮囑,醫療團隊為他開刀很辛苦,莫辜負了大家的用心,回去後還要勤加復健,也讓心靈更開闊,切勿再緊縮起來;並提醒廈門志工,要給予愛卻不能溺愛,常帶他去接觸善環境,讓他心理發展更健全。

聽完上人一番話,曉東突迸出一句:「我想讀慈濟大學外文系!」上人微笑回說:「只要有心,我絕對支持,但要一步一步來,先把初中和高中念完,成績也要保持很好喔!」

十月三十日下午,在廈門慈善總會工作人員與慈濟志工陪同下,楊曉東從花蓮回到廈門。拄著拐杖,不需要人攙扶,也不再戴著墨鏡,從機場安檢大門徐徐走出。慈濟志工高聲歡呼:「曉東,歡迎回家!」

五月來臺行前,他與志工約定:「我要走著回來!」而今,他終於昂首走回家了,實現了十七年來的願望。

曉東走到由廈門慈善總會所援建的新家,住在附近的嬸婆見到他,簡直不敢相信,不自禁伸出手摸著他的臉,直說:「人變得英俊了,曉東可以娶老婆了!」

在場的人聽了都笑了;曉東的嫂嫂說出心裏話,「以前他的那張臉看了很怕,現在完全不一樣了,好看極了!」未來的路上,廈門慈濟人及當地慈善總會將接棒,為協助後續的復健任務努力。

【抬頭挺胸的過程】

●第一次髖關節置換手術。相隔一週,兩側髖關節置換後,抵住下巴的雙腿終於可以伸展。

黃思齊攝‧5月28日 黃思齊攝‧5月28日 |

魏瑋廷攝‧5月31日 魏瑋廷攝‧5月31日 |

●第一次脊椎矯正手術。術前曉東露出開心笑容,手術過程中陳英和院長透過X光機輔助,確認脊椎矯正的方向與角度。

黃思齊攝‧7月2日 黃思齊攝‧7月2日 |

黃思齊攝‧7月2日 黃思齊攝‧7月2日 |

●三次脊椎手術後,曉東扶著助行器已可站直跨步;後續復健改善肌力不足、關節攣縮等問題。物理治療師蕭蓉讓曉東扶著平衡桿,再以木製肌力訓練器教他練習腳抬放與站立,協助他一步一步走得更穩。

林炎煌攝‧10月21日 林炎煌攝‧10月21日 |

|

|