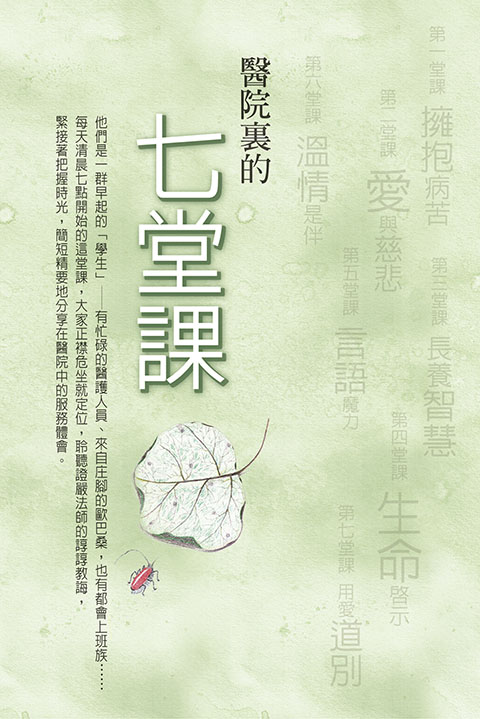

醫院裏的七堂課

◎插畫 蘇芳霈

【書摘一】

合理不一定理想

◎邱建銘(臺中慈濟醫院大腸直腸外科主任)

七十幾歲的歐吉桑罹患直腸癌,腫瘤已堵塞腸道,且轉移到肝臟。原本計畫進行手術將腸癌切除,卻發現癌細胞已經布滿整個腹腔膜。因為切除的風險很大,一般來說,最好不要去動腫瘤,而是做一個人工肛門就好。

手術當中,我請歐吉桑的太太進來,將歐吉桑的狀況用閩南語解釋了兩次。聽完說明後,歐吉桑的太太含著眼淚,跟我說:「醫師啊!拜託你手勢舉高一點,盡量幫忙我們。」

護理人員請歐吉桑的太太出去後,另一位護理師突然對我說:「邱醫師,請等我一下!」然後轉過頭去,哭了出來!她的情緒很激動,一、兩分鐘後才平靜下來, 立刻向我們道歉:「對不起!我每次看到生離死別,就是沒有辦法控制自己。」

其實在這一、兩分鐘裏,我的腦袋不停思考著:還可以再為歐吉桑多做點什麼?難道只能為他做一個人工肛門嗎?

我安慰護理師說:「好!好!好!不要哭,我們想辦法把腫瘤去除,看是不是可以讓歐吉桑不必裝人工肛門,免得增加他日後生活不便。」

經過一個半小時的手術後,我們成功地在病人安全狀況下,切除掉腫瘤,同時也把整個腸子接好了。一個星期後,歐吉桑平安出院了。

一般外科團隊的癌症治療準則,幾乎全世界都通用,也就是視病人病況做適當的醫治,就像套公式一樣。然而,想像一個七十幾歲的老人家,醒來卻發現自己多了一個人工肛門……於情、於法、於理,他沒有辦法怪罪醫院如此處置,而我們所做也完全合乎準則,卻不是一個最理想的處置方式。

這個手術讓我省思到,作為一個醫師,除了專業治療外,更重要是那顆肯為病人著想的柔軟心。如果每位醫師都能隨時保持柔軟心,相信會呈現出不一樣的醫療品質,帶給病人更多的尊嚴與尊重。

(張麗雲整理)

【書摘二】

最後的奉獻

◎吳柏鋼(花蓮慈濟醫院一般外科醫師)

九月初,我參加了大體模擬手術,這次的無語良師中,有一位讓我非常感動和感傷。

多年前,花蓮慈濟醫院在推動標準化病人的時候,我就認識他——簡煌彬師兄,是一位非常溫文儒雅的紳士,每一次有演出標準病人的機會,無論是花蓮或臺北有需要,他收到通知,一定會來。

後來,我到臺北慈院支援,也經常遇到他,有時他是去做志工,有時是去就醫,我才知道原來他是帶著病痛做慈濟。沒想到,最後一次竟會在模擬手術臺上遇到他。他一路做醫師的良師,全心奉獻給醫學教育,令人敬佩。

學醫、行醫的道路,神聖且漫長。因為拔苦予樂,所以神聖;因為學無止境,所以漫長。要培養一位醫師,非常不容易,不只是七年的醫學教育,畢業後還有一般醫學訓練、專科醫師訓練、次專科醫師訓練;拿到執照、拿到證書後,每年都還要參加很多醫學繼續教育累積學分,才能夠延長證書的有效期。

這還只是為了要取得救人的資格。奈何世間苦難偏多,救人的人永遠都不夠多,光是憑一己之力,埋頭救人還是不夠。醫師另一個神聖使命,就是要承先啟後,培養志同道合的人,一起投入救人的行列。

身為醫學生的臨床導師,雖然要學的東西還很多,但是我會盡己之力,在醫學教育方面奉獻自己的心力。

(賴秀緞整理)

【書摘三】

莞爾一笑

◎張紅芬(大林慈濟醫院志工)

進出社服室的門邊,有一句靜思語──微笑是最祥和的語言。每次看到「微笑」這兩個字,我就會想起一位住在高雄旗山的志工。

她罹患卵巢癌,兩年前轉到大林慈院治療,後來癌細胞轉移到整個腹腔,但「微笑」還是常常掛在她臉上。

莫拉克風災時,我們前往災區打掃,她負責引導路線、安排打掃人力;北區志工進駐旗山聯絡處,也是她負責準備早點,每天從清晨四點多一直忙到很晚。

她告訴過我,也許這一生只有短短五十年,但是慈濟已讓她的生命綻放了光采,可是她還要繼續創造來生的幸福。在她身上,我看到了一個人即使無法在人間做大事,也可以用愛來成就很多小事。

住院期間,我們常去陪伴她,以為她做完化療應該很累了,可是當我們討論醫療資訊、上人開示、如何推廣素食,或是幫病人按摩的技巧等,她仍是聚精會神地聽,還興致勃勃想學。

女兒對她說:「你現在沒有體力了,就休息嘛!」她眼神卻往我一看,會心一笑。我明白她是想儲存來生的資糧,因為她有非常堅定的心願,「我就是要做志工!」

之前,體力還可以時,她就看上人的書;體力不行時,就聽上人開示。她往生的那天早上,我剛好到心蓮病房,志工們陪著她念佛號。有位戴助聽器的志工,因為重聽,愈念愈快,她說:「沒辦法,我是急性子,才會愈念愈快。」結果,我一轉頭看病床,臨終的她,居然還可以莞爾一笑。

在她念佛的當下,雖然沒有聲音,可是她的嘴型一字一字非常清楚,句句分明,她一直念佛念到那天下午往生,面容非常祥和。

我常常想,留下什麼可以讓人懷念?那就是充分發揮生命的光芒,好好利用人身的價值,能付出一天就趕快付出一天吧!

(趙麗如整理)

|

【慈濟道侶叢書・生命系列】

歡迎隨喜助印索閱本書

郵政劃撥帳號:19905781 戶名:慈濟傳播人文基金會(請註明「加入慈濟道侶檀施會」)

每月一百元加入「慈濟道侶檀施會」,每兩個月可獲贈一本最新出版叢書

洽詢專線:02-28989000分機1168

|

|