關懷復興航空澎湖空難受災者 穿越死與生

◎撰文‧李委煌 攝影‧蕭耀華

|

沒有預期的發生,也難以面對與接受;數日的哀慟像是無盡的磨難,如今遺體終能入斂進棺、準備運回臺灣本島。

|

生命瞬間消逝,曾追尋的一切失去意義,

留給親人難抑的悲傷、難解的課題。

復興航空澎湖空難後,慈濟志工與受難者家屬作伴一程,

一起流淚祝禱,一同穿越死與生,傾聽無常……

午後,澎湖炙陽如昔,海風裏卻傳來悽厲的哀號聲,讓原本純樸寧靜的湖西鄉西溪村不再平靜。

媒體記者一字排開,前方是空難罹難者的家屬,正進行著招魂儀式,有人持著引魂幡,幡上掛著罹難者衣褲;也有人捧著遺照、牌位,手持一炷香,然後丟著銅板擲筊。「心肝仔,在叫你咁有聽見?」「要聽話啊,別待在這裏啊!」

糾成一團的機身殘骸,仍散發出些微焦味,機頭螺旋槳仰天無奈,垂死地倚著民宅紅瓦;人們倉惶,哭斷了腸,「我孩子的眼睛不見了,我擔心他找不到回家的路。」一旁幫忙撐傘遮陽的高雄慈濟志工陳秀雲,搭著傷慟的家屬肩膀,心疼地靜默陪伴。

|

小客機彷彿被碎撒在西溪村,村民、救難人員、罹難者家屬或媒體記者穿梭其間;而一顆顆破碎的心,只能以愛、以時間來縫補。

|

五十八名乘客和機組員,共四十八名罹難,十人受傷;空難發生在晚間七時許,陳秀雲馬上趕到小港機場,陪伴著焦急等候親人下落的乘客家屬;不到十二小時,她和另外三十九位志工帶著簡單衣褲,放下手邊事,搭機趕抵澎湖關懷,來到失事現場,大家的心都糾結了……

風雨飄搖 降落在西溪村

七月二十三日,麥德姆颱風過境臺灣,晚間澎湖大雨滂沱夾著雷電;復興航空編號GE222班機、高雄飛澎湖班次,在降落前墜毀馬公機場附近的西溪村。濃煙瀰漫,住戶楊小姐壓根不覺機身就落在屋旁;當她察覺異狀,穿著雨衣外出查看,發現大火熾熱,無法靠近,她回到住房二樓,看見軍警義消人員連雨衣都來不及穿,搶時間搜救倖存者或搬出罹難者遺體。

受災者的尖叫聲,讓她日後想起依然耿耿於懷;然而救難人員顧不上現場環境多麼惡劣,抬著大體或撿拾殘肢的態度沈穩、尊重且沒有絲毫猶豫,她真心覺得感動。

十四戶民宅受空難波及,楊小姐的住房牆旁,卡著斷毀的一大截機尾;意外發生後,她的生活作息幾乎全亂,連續多日開著燈睡覺。親友要她離開西溪村,但她堅持留下來。她說,看到新聞媒體訴說著罹難者的故事,有的是來澎湖探望家人,有的是陪長輩去高雄就醫回家,還有堅守工作崗位的公務員……「他們都是好人,都是孝順的人。」楊小姐告訴自己,完全不必害怕,她更不該因此離開西溪村。

身著藍衣白褲的慈濟志工,攙扶著素昧平生的家屬回到墜機現場,或者攀高爬低服務、關心著救災人員,她內心很佩服這群人在災難發生之際,第一時間就出現在事故現場。

災後第四天,志工在西溪村裏的活動中心,為村民舉辦小型祈福會安心;純樸的村民自我安慰,認為雖然屋毀,難免心情不安,但未有重大傷亡,也算不幸中的大幸運了。

|

殯儀館靈堂旁的窗上,張貼著幾張罹難者遺物照,靜候著認識它們的人來領回。得知親人已無生還希望,但能識別出那些貼身物品,在哀慟中也能有一絲絲安慰。

|

鄉親受苦 靜靜守護身旁

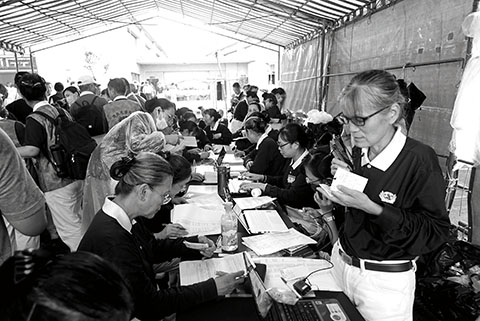

在澎湖殯儀館「菊島福園」,慈濟的急難關懷中心就設在罹難者靈堂外。澎湖本地的慈濟志工,普遍年齡從五、六十歲起跳,多半是家庭主婦、做小生意、公務人員或退休人士。事發當晚,幾乎動用上全部人力,數十人分頭前往醫院、空難現場及殯儀館關懷;此後每一天,直到八月三日撤站,持續十一天陪伴著罹難者家屬,助念、關懷、拜訪屋損家庭、致贈祝福金、帶動村民祈福、供應熱食等。

每天從早值班到晚的薛佩麒,今年已經八十六歲了;郭美靜經營早餐車,這陣子和先生經常無法準時做生意,而是忙於開車接送志工、投入關懷;而高正方、高正福兄弟倆,平時幫人修船,也先以志工事為重。

志工翁順安是馬公機場的機電工程人員,上班時間多為晚上六點到翌日上午八點;七月二十三日,有設備因雷擊受損,他因此進入塔臺檢修;晚間發生空難,隔天上午八點下班後,他換上了志工制服,就趕往殯儀館關懷罹難者家屬。

六十八歲的志工黃景星,時而幫忙攙扶著激動失控的家屬,時而靜坐在服務站一角,氣色望上去並不算好;原來十年前,黃景星因胃癌割去全胃,如今他食物一吞便直接從食道進入腸道,每天飲食只能少量多餐,且經常有食道逆流的困擾。

這次空難發生時,他正在醫院裏照顧岳父,取得老人家諒解,緊急請人來幫忙看護,便偕同也是慈濟人的太太守在急難關懷前線,即使身體不適,每天來到殯儀館,盡己所能付出一分關懷。

家屬指認遺體時往往情緒崩潰,他們趕緊趨前攙扶,或在耳邊溫言安撫,或抽出面紙幫忙拭淚;陪伴者的心情也不好受,卻還是堅守崗位。罹難者中,有二十餘人設籍澎湖,有幾位志工說,這次受難者或家屬,有些就是相識的鄰居或親友,所以很希望在這個時候可以幫上忙。

|

多數同樣為人妻母、為人子媳、以及同有喪親經歷的志工,在靈堂內外默默地聆聽著家屬的悲傷與哀愁;輕搭著肩背,這群看似平凡的婆婆媽媽,能同理失去摯愛的那分慟。

|

兩次空難 記憶裏依舊心痛

年逾七旬的澎湖志工許長次說,當他趕到醫院,一位先生幾乎雙腿癱軟了下來,「完了,我的兒子、女兒都在班機上面。」同樣為人父母,這場景又讓許長次憶起十二年前,一架華航客機在澎湖上空解體的那場五二五空難,機上兩百多人全數罹難,當時,他遇到一位前來找尋兒子的父親。

班機墜海,救難人員在大海中撈尋罹難者,那位父親的孩子,在事發後快一個月才尋得;父親不確定兒子遺體腫脹的程度,所以帶來了大、小兩套西裝,但當許長次陪伴著他指認時,孩子已很難穿上完整的衣裳,老父親哭著說:「沒穿好衣服,不能去見祖宗啊……」

那一年,許長次和太太將經營的服飾店拉下鐵門投入關懷,幾乎有一個多月沒心情做生意,「根本沒時間、也不會想到害怕。」

十二年後,再一次的空難陪伴經驗,他感悟到這身臭皮囊很不可愛;他早跟家人交代,若自己往生了,

「儘管捐出大體或可用器官,火化後海葬、植葬都無所謂。」生死對他來說,已看得很開了。

跟許長次一樣,陳永庭參與慈濟二十多年,他在澎湖從事殯葬業,十二年前那次空難,他記憶猶新──海巡隊員在海上來回運送遺體,阿兵哥抬遺體抬到手軟且晚上惡夢連連,警察人員疲累不堪……陪伴家屬認屍時,視覺和嗅覺的感受,「我一輩子都不會忘記。」但志工不能先倒下去,必須作為安撫家屬的穩定力量。

|

慈濟急難關懷中心就設在殯儀館靈堂外,每天都有數十位志工穿梭出入,戮力提供家屬或相關工作人員所需的支持與協助。

|

復原之路 不要孤單前行

復興航空空難發生時,澎湖資深志工王玉梅剛好在臺北探親,翌日趕緊到機場候補機位,中午前回到馬公,連午餐都顧不得就趕來殯儀館靈堂,關懷哀慟的家屬、招呼他們用餐、洗刷殯儀館廁所、幫忙清洗碗筷、撿拾靈堂內飲料空瓶、處理垃圾筒旁吃剩或根本沒動過的便當廚餘……

每天出入殯儀館,「回家後沈澱想想,還是忍不住流淚。」尤其這次有位罹難者,是她朋友的兒子。

志工經驗二十多年的她,一樣清楚記得十二年前的那場空難;飛機雖空中解體,但一對夫妻不僅座椅仍相連,兩人的手還緊握一起;她全程陪伴罹難者家屬走過那場最痛的時光,記憶太深刻了,迄今難忘:「我忙了一個月又二十七天,總共五十七天。」

她知道在哀慟逾恆的家屬前,說什麼似乎都是多餘的,見到他們號啕大哭,有時候她也只能跟著流淚。

多位罹難者遺體經過認領、整理、入殮後,專機送回臺灣本島;來自高雄及澎湖本地的志工一批批輪流助念,陪著家屬在棺木旁送罹難者一程。經過多日,許多人因為頻繁念誦佛號,嗓音已啞,但依舊在陪伴家屬或做著服務。

一位志工說,他所陪伴的家屬,在認出親人後,雖然很遺憾地肢體不全,但慶幸至少相認了,可以回家了……

有人將班次提前,於是登上了這班機;有人臨時取消搭乘,躲過了一場劫難。人生無常,世事難料,眼前,家屬們雖有志工膚慰平撫,但未來仍有好長一段路要走;但只要他們願意,這條路將不會孤單前行。

然而對於志工而言,這也是場最沈痛的生命教育。十二年來經歷兩次空難關懷,澎湖志工王麗雲說,她只求離世時有塊布遮身,對生與死不會再有太多奢望。

高雄志工黃美玉說,她在膚慰罹難者家屬時,看到他們呼天搶地吶喊著,「那種失去摯親之苦,對親人仍在身邊的我們,卻是眼前垂手可得的幸福啊。」她想對大家說:「我們每一個人所能做的,就是要珍惜身邊的人,然後好好把握每個當下!」

|

一場突發的空難意外,讓趕赴現場的罹難者家屬驚惶痛哭、手足無措。無論是辨認遺體、入斂或助念,志工們都會分組陪伴他們走一段路,希望能安緩焦急無助的心。

|

|