鍛鍊身體存正氣——《易筋經》十二式

◎黃蕙棻(中醫部中醫傷科主治醫師)

正氣可以靠日常運動鍛鍊而來。運動方式有很多種;其中,修習氣功能夠疏通經絡,自古流傳下來的許多氣功法,都是在經絡學說的理論下編創。

許多練習氣功的人,會感受到在練習時身上有「氣感」,這是身體某部分產生熱、麻、癢的感覺,並會沿著經脈流動。古人最初是無意間發現身上有氣感;用關節突出處撞擊樹木,感覺到氣感循肢體運行,於是病痛便消除了。因為有這樣的經驗,人們希望找回氣感治病養生,於是經由反覆打坐或武術練習,逐漸發展出最早的氣功。

中國歷代醫家都很重視氣功。例如,相傳「五禽戲」是漢代名醫華陀所創,「易筋經十二式」則是中國禪宗始祖達摩祖師開創。

提到《易筋經》,不禁讓人聯想到武俠小說裡常提到的絕世武功祕笈;其實,它並沒有這麼高不可攀,而是人人都可以練的養生功法。據傳說,大約一千五百年前,達摩從天竺來到中國,一路宣說佛法,最後落腳於少林寺。他有深厚的內功,在少林寺面壁禪坐九年,之後留下《洗髓經》和《易筋經》,供出家人參悟強身。《洗髓經》為內修的經典,單傳給二祖慧可大師,並未流傳於世;《易筋經》則是外修之書,留存於少林寺。

「易筋」兩字,「易」有變通、改換、脫換之意,「筋」是指筋骨、筋膜;也就是說,「易筋」是改變筋骨,通過修煉丹田真氣,打通全身十二條經絡的內功。《易筋經》歷經了數代,陸續有許多重新編修的版本,並衍生出多種功法樣式;其中,僅有來章氏輯本具備圖譜。現今流傳較廣的「易筋經十二式」,則是來自於清咸豐八年(西元一八五八年)潘蔚整理編輯的《衛生要術》,以及清光緒七年(西元一八八一年)王祖源編輯的《內功圖說》,其中都有「易筋經十二式」的圖文。

以下是《易筋經》的十二式養生招式,每一式主要都以鍛鍊一條經絡為主。注意,練習的時候用鼻子呼吸,嘴巴不要打開,舌頭頂住上顎。可以依照個人情況從第一式開始順序練習到第十二式,也可以選擇第一式到第四式(連續動作),或第五式到第十二式當中的其中一式練習;每一個動作停留多久沒有一定,動作盡量緩慢確實;如果動作暫時無法完成也沒有關係,隨著練習日久就可以達到。每一式的動作都不可過快過猛,以免造成運動傷害。

練習結束時,不要突然停下來,可以活動一下身體和四肢。有耐心、長期練習,就可以感覺筋骨通暢、正氣滿滿!

開始式

身體站直,兩腳打開與肩膀同寬,腳尖稍微朝外成八字形。手臂在身體兩側自然下垂,手指自然分開,眼睛平視向前看。內心不想任何事情,認真專注在動作上。(下圖)

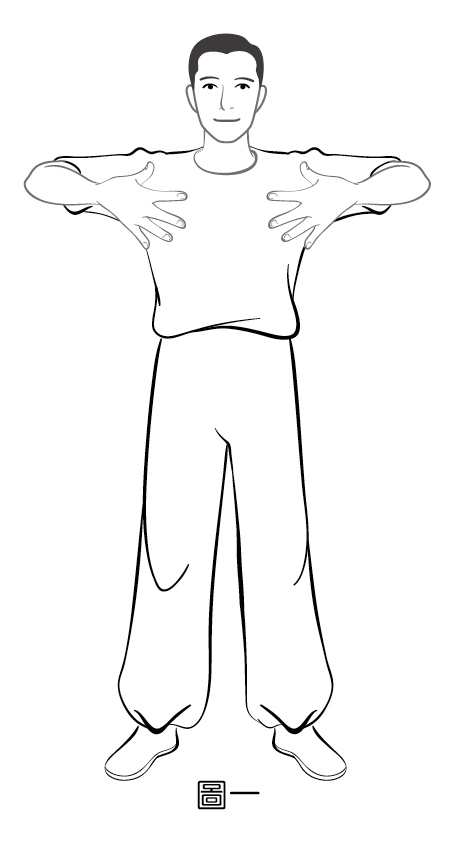

第一式:「手太陰肺經」功法

兩腳位置不變,將兩隻手臂緩緩向前,然後彎曲手肘,手掌心向內側,慢慢將手臂上舉,直到手掌的位置到胸前,上手臂是橫平的,約與肩同高。手指用力撐開,挺胸,收下巴,吸氣。(圖一)

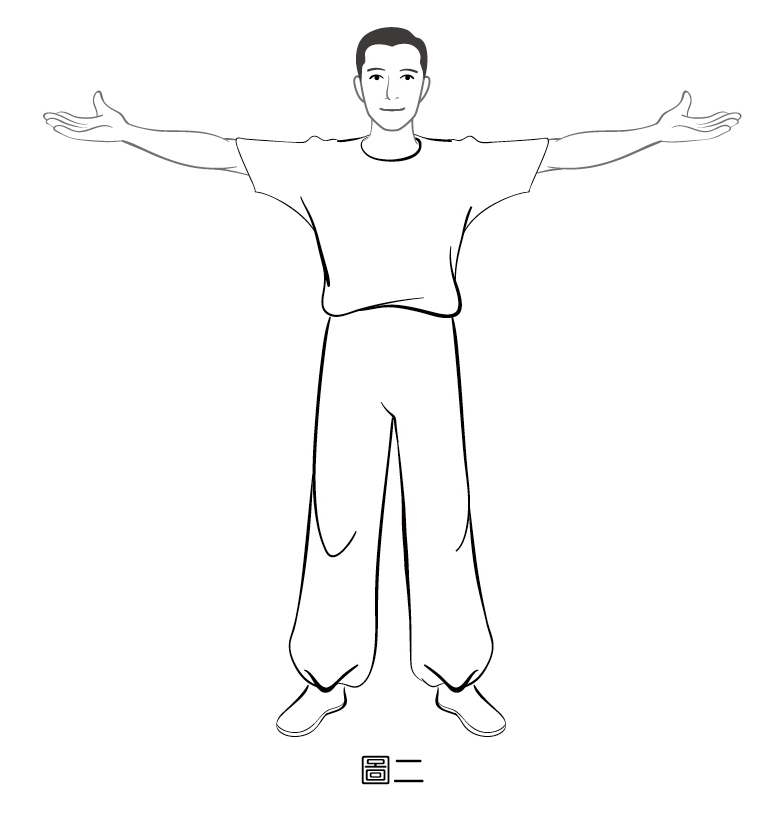

第二式:「手陽明大腸經」功法

延續第一式。兩掌在胸前翻轉,使掌心向上,再慢慢向身體兩側平展伸開,直到雙掌與肩部成一直線;稍微出力,讓手臂、手掌、手指盡量向兩側延伸。兩腳位置不變,但在伸出雙臂時,兩腳腳趾同時出力踮起並向內勾。兩眼向前平視,全神貫注。(圖二)

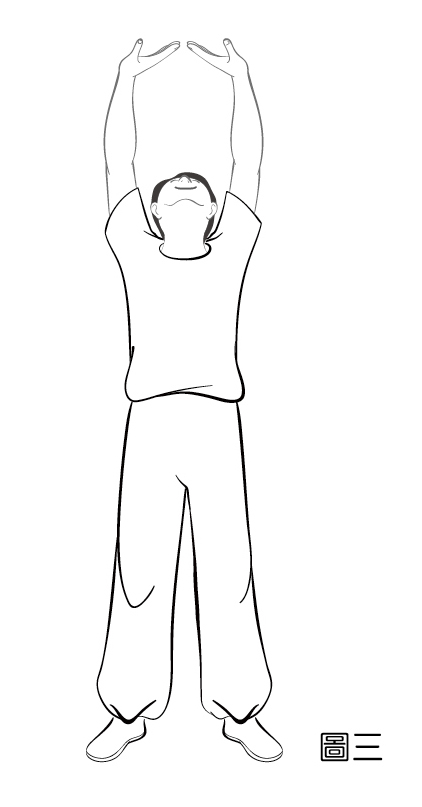

第三式:「足陽明胃經」功法

延續第二式。兩手臂及手掌緩緩向頭部上方托起,手肘不要彎曲,手掌慢慢向後、向裡翻轉,使兩掌的手指指尖相對;掌心朝上,到頭部的正上方停止,虎口朝前,就像是盡力向上托住一物的感覺。頭部隨手掌向上緩緩抬起,眼睛向上看。兩腳位置不變,兩腳腳跟也隨著雙掌上托的動作而提起,用腳趾支撐地面,盡量保持身體向上成一直線的穩定狀態。(圖三)

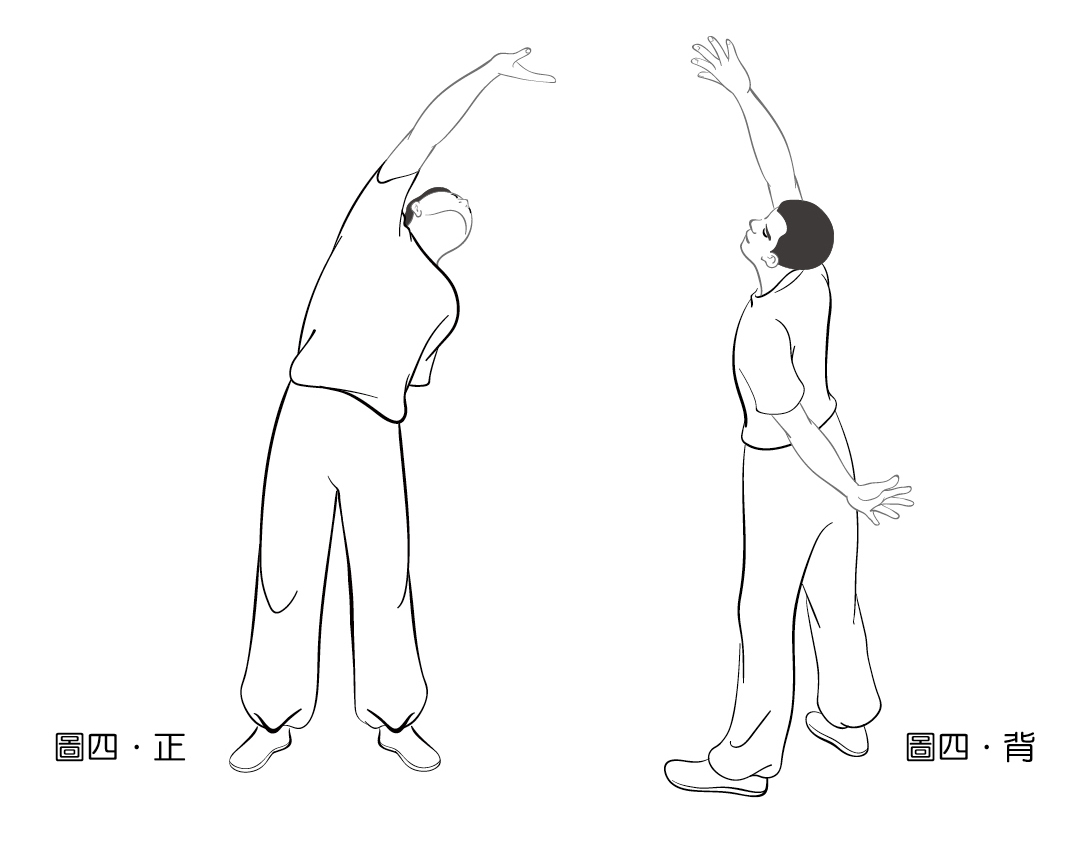

第四式:「足太陰脾經」功法

一、延續第三式。兩腳位置不變,腳跟放下,腳掌貼地;同時將左手臂和手掌從上放下,手肘不要彎曲,緩緩放在背後右側,掌心朝身體的右側向外,手背大約在臀部右下,不要貼在身體上,手腕要向後拗起;身體、腰部盡量向左轉,頭向左彎,右手臂及手掌則維持原來的姿勢不變,並盡量再向左上平移,指尖向左,虎口向前,眼睛看著右掌。(圖四)

二、同樣的動作再換另一邊。

第五式:「手少陰心經」功法

一、兩腿及腳跟併攏,腳尖向外成八字形,膝蓋打直,上半身挺直,肩膀放鬆。彎曲手肘,雙手像爪子一樣五指鉤屈,掌心向前,手腕向上抝,手掌收在胸前左右側,眼睛看前方。(圖五之一)

二、然後掌心朝前,兩手大約與肩膀同高,向正前方緩緩推出。手掌、手指稍微出力,手肘慢慢伸直,雙眼向前看。(圖五之二)

三、再緩緩將兩手收回到胸前側,收的時候手掌、手指的力量可以稍微減弱,但不能放鬆。反覆伸手及收回練習,最好不要少於七次。

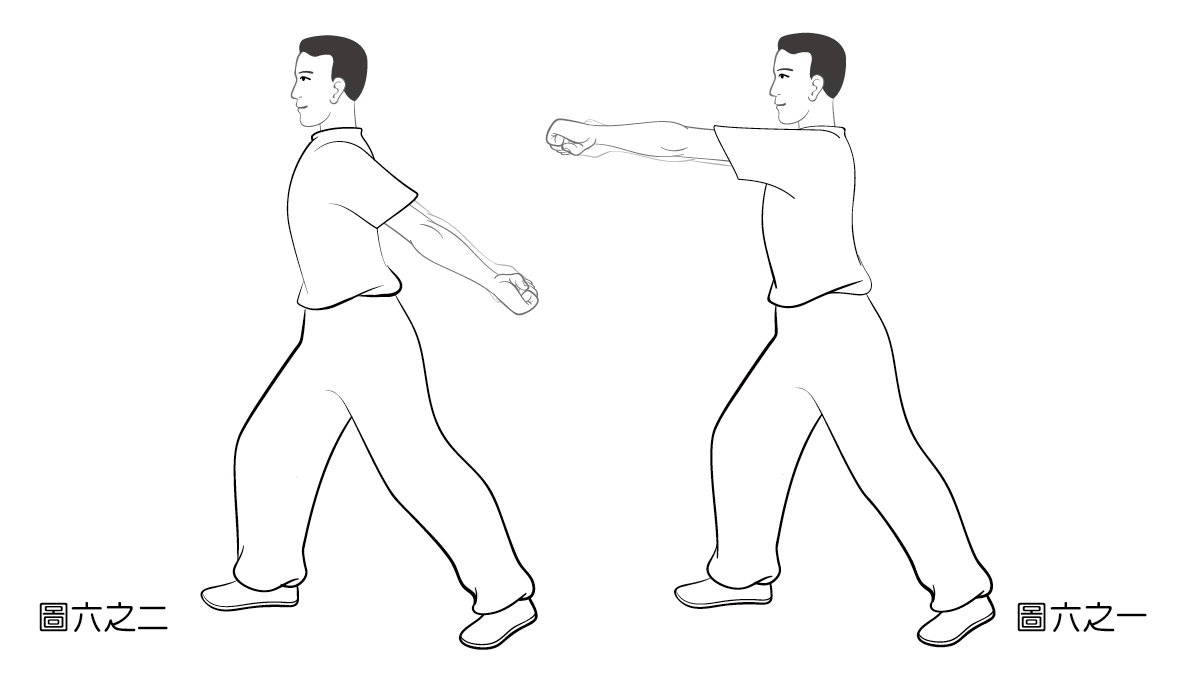

第六式:「手太陽小腸經」功法

一、右腳向前跨步,膝蓋彎曲,左腳腳尖蹬地,成右弓步。手掌握拳,手背向上,大約從肩膀高度緩緩向身體正前方出拳,眼睛看著雙拳。(圖六之一)

二、然後將雙拳用力且緩慢下移朝身體後方擺動,手肘不要彎曲,肩膀稍微出力,擺到腰後時停止。這時拳心朝上,眼睛直視前方。(圖六之二)

三、同樣的動作再換另一邊。

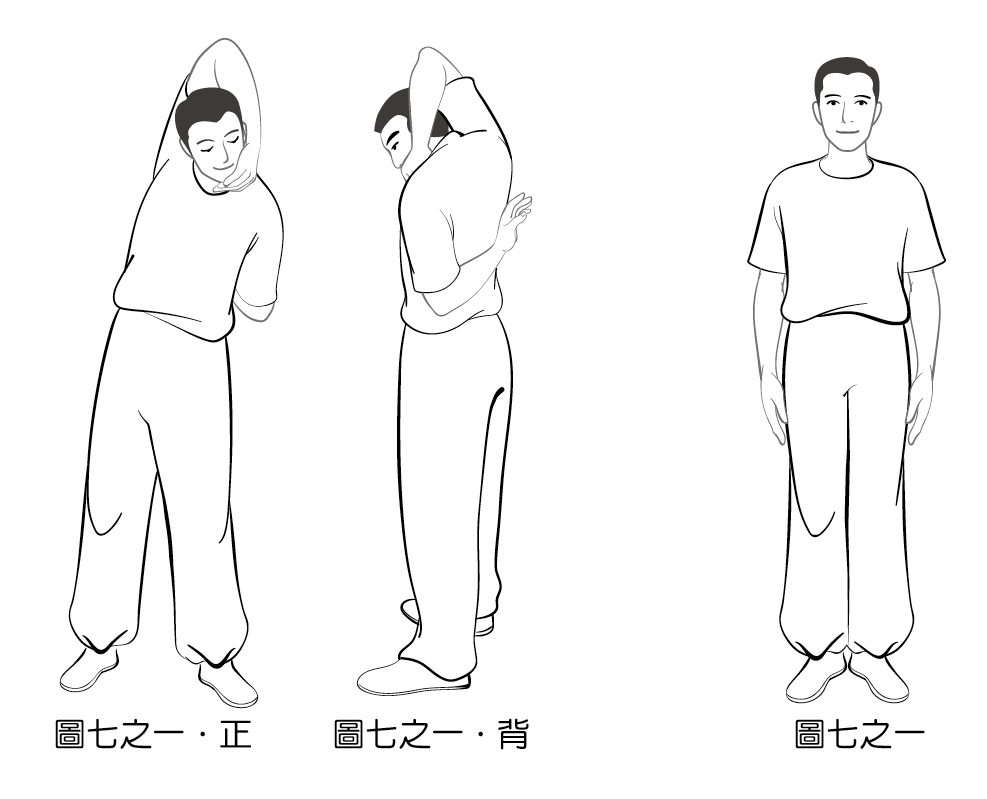

第七式:「足太陽膀胱經」功法

一、兩腳打開約與肩膀同寬,雙手自然下垂。(圖七之一)

二、自然呼吸,每當呼氣後,將右手臂及手掌緩緩高舉過頭,再從頭部後方繞到左側,並用手指或掌心扣住下頜,頭向左轉,眼睛看左側前方。同時轉動腰部和髖關節,左手臂向後背折屈,左手掌靠著脊柱向正上用力扭提,掌心則貼背。(圖七之二)

三、同樣的動作再換另一邊。

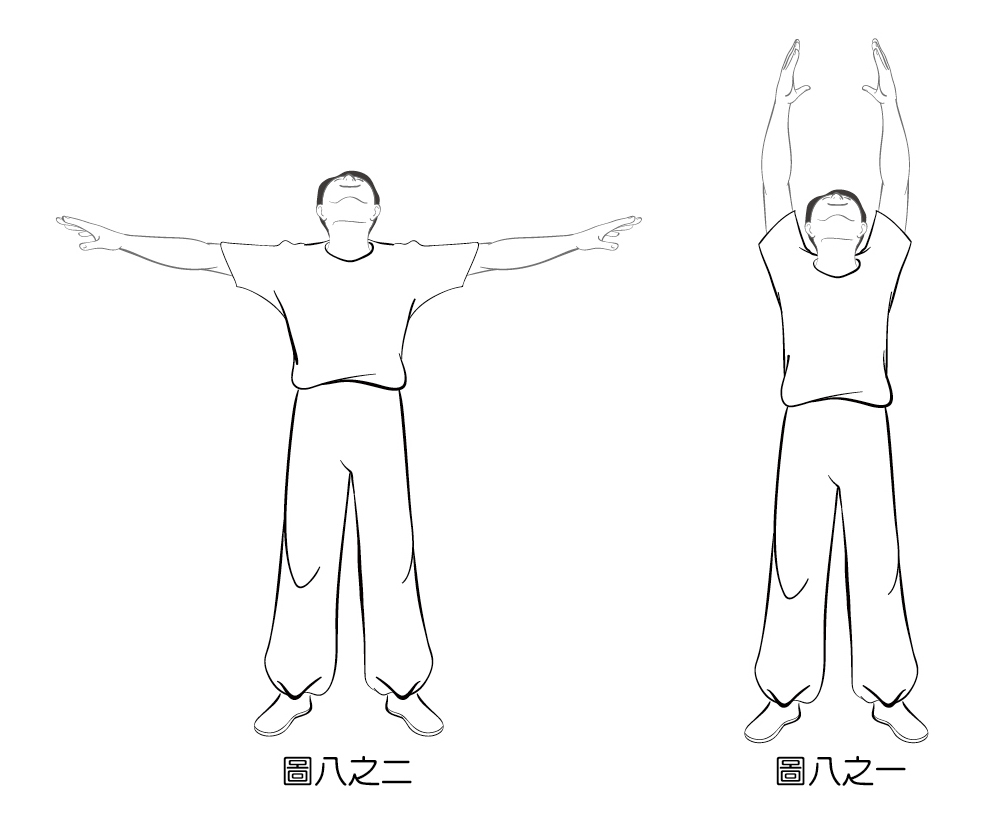

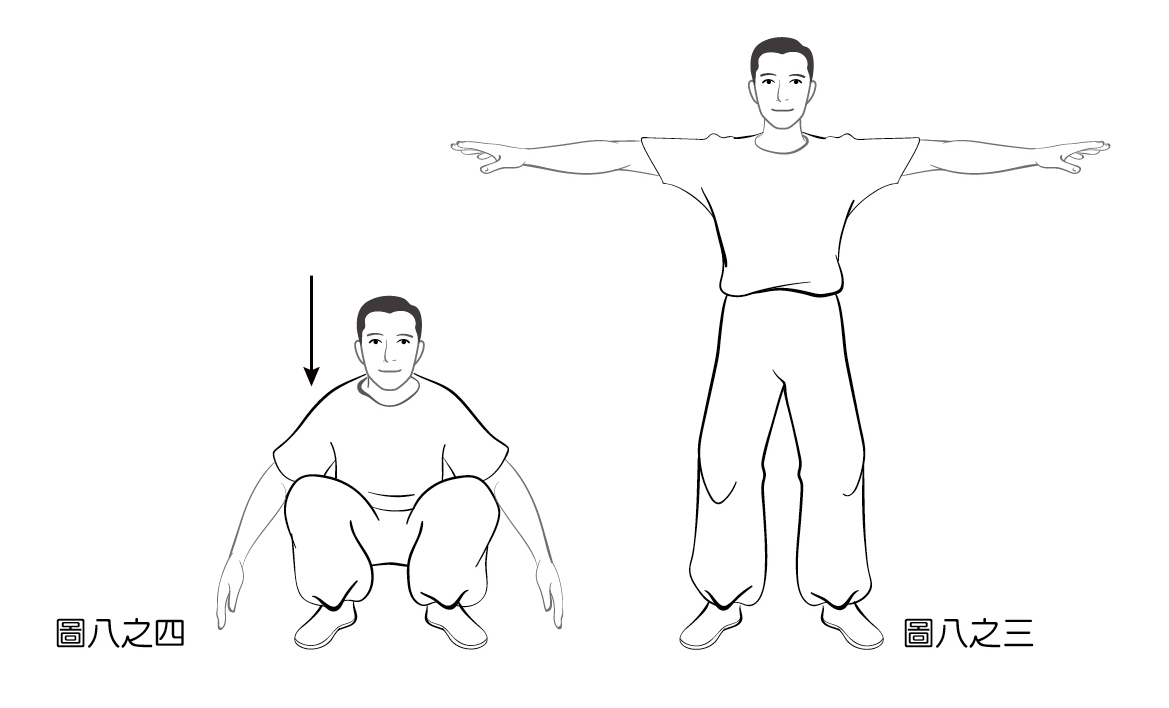

第八式:「足少陰腎經」功法

一、兩腳打開,腳掌大約與肩同寬,膝蓋伸直。雙掌掌心向內側,手臂朝正上方盡量伸舉,手指向上。仰頭,眼睛向上看,鼻子吸氣。(圖八之一)

二、然後兩手臂的動作有如向身體兩側畫大弧形,手肘不要彎,手掌在手臂放下的同時稍微翻轉,讓掌心朝下,虎口向前。當兩手臂與肩膀平行時,同時彎曲兩膝,慢慢向下蹲屈,手臂繼續下放,直到手指觸碰到地面,並順勢踮起腳後跟;如果雙腿沒有全屈,指尖可以不用觸地。盡量保持身體平穩,不要搖晃,眼睛向前看。(圖八之二~四)

三、再慢慢站起來,反覆練習數次。同時配合呼吸,起身時吸氣,蹲下時呼氣。

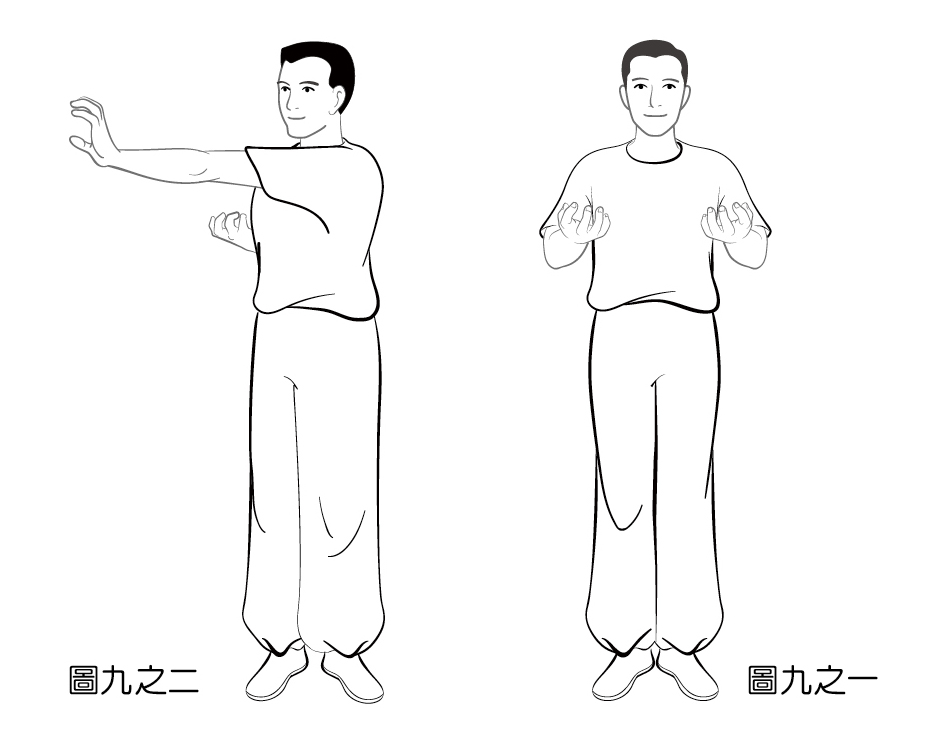

第九式:「手厥陰心包經」功法

一、兩腳腳跟併攏,腳尖微微向外成八字形,膝蓋伸直,上半身挺直,肩膀自然下垂。兩手肘彎曲,上下手臂成直角,掌心向上,手指向內彎。鼻子吸氣,眼睛看前方。(圖九之一)

二、然後左手向右肩前、外,緩緩伸直並稍微施力,同時旋轉手臂,讓掌心向外,手腕彎曲朝上。上半身轉向右側,保持右手不動,眼睛看著左手背,鼻子呼氣。(圖九之二)

三、慢慢將左手收回,回到胸前。同樣的動作再換另一邊,反覆練習。

第十式:「手少陽三焦經」功法

一、右腳往前跨,曲膝,全腳掌著地,身體往下彎,兩手用手指撐住地面,眼睛向下看,兩爪按地,爪心向下,虎口向裡。左腳在後,腳跟抬起,鼻子吸氣。(圖十之一)

二、慢慢將頭抬起,背部盡量往下、往前伸直;兩手手指用力撐住地面,後腳用力蹬地,膝蓋離地或落地撐住地面;鼻子呼氣,眼睛看前方。(圖十之二)

三、同樣的動作再換另一邊練習。

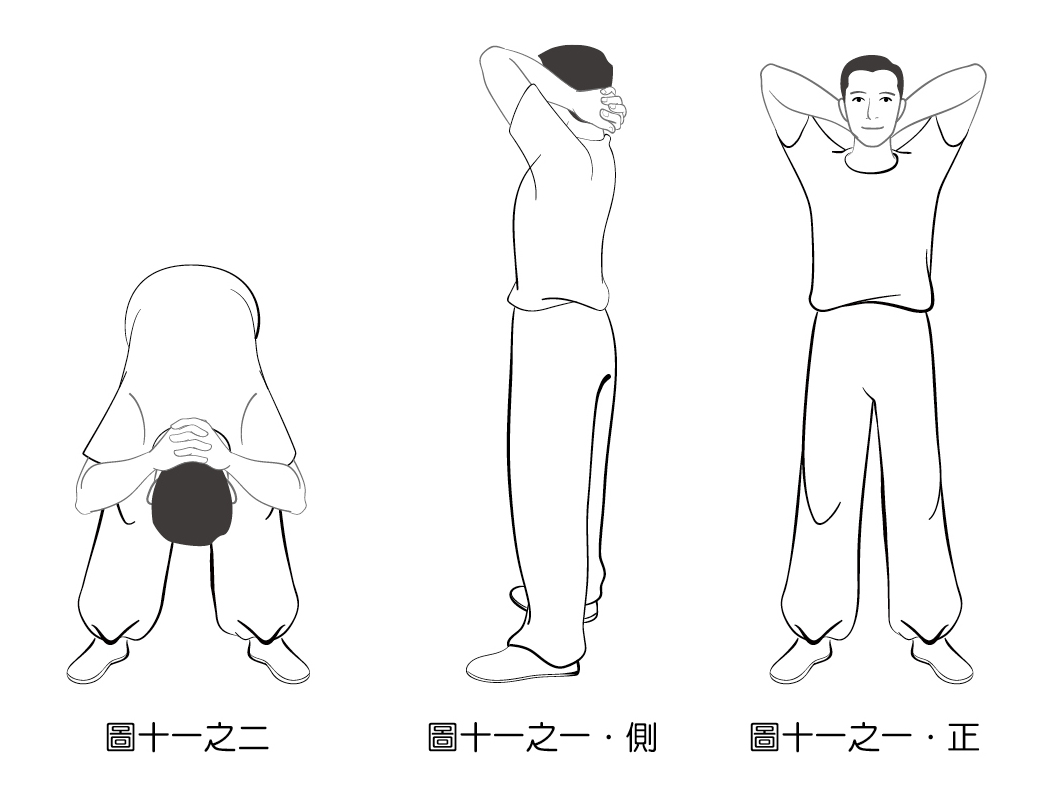

第十一式:「足少陽膽經」功法

一、兩腳打開與肩同寬,膝蓋伸直,兩手伸到後腦,兩手掌五指交叉夾抱後腦。吸氣,眼睛看前方。(圖十一之一)

二、手掌緊抱後腦,雙肘夾緊,緩緩曲膝、躬身、彎腰向前,將頭頸部靠向襠部,並盡量向下延伸。用鼻子呼氣,眼睛從襠部看向後方。(圖十一之二)

三、這個動作稍作停留,即可將上半身回復。反覆練習後,可以提高腰部靈活度及增強頸部的力量。

第十二式:「足厥陰肝經」功法

一、兩腳打開與肩同寬,膝蓋伸直。手肘彎曲,兩手掌置於胸前,掌心向下,五指交叉,或不交叉,指尖相對。鼻子吸氣,眼睛看前方。(圖十二之一)

二、兩掌向身體前方的地面彎下,同時手肘慢慢伸直,並仰頭,將背部盡量挺直,膝蓋不要彎曲,兩眼向前方平視。雙掌可盡量觸地,或盡可能放低即可。(圖十二之二)

【中醫衛教室】

強身健體的武術

在中國的傳統武術中,除了易筋經以外,還有太極拳、五禽戲,都是屬於動作和緩,有助於疏通經絡,讓氣血順暢的保健功法;還有近代流行的詠春拳,平日持續規律練習,可以強健體魄,減少疾病發生。

太極拳

流傳至今已有七百多年的太極拳,其創始者有很多種說法,大多數人認為是南宋武當山武學鼻祖張三丰所創。它的特點是架勢比較平穩舒展,且連貫均勻、圓活自然,每一個動作都不僵不拘、緊密銜接、行雲流水、連貫一氣,全身都可以運動到。練習一、兩遍之後,不會喘且有輕鬆愉悅感,適合各種不同年齡和體質的人,尤其是體弱或患有慢性病者練習。

現代有科學家進行研究,指出太極拳可以降低血壓及血脂肪,對於心血管系統、內分泌和免疫功能都有保健的效果;也能增加身體的平衡能力,預防跌倒;此外,還可以降低憂鬱,對心理健康也有幫助。

五禽戲

五禽戲是東漢末年名醫華佗所創。他根據中醫原理,模仿虎、鹿、熊、猿、鳥五種動物的動作特徵,與人體五臟功能特點相配屬:虎戲—腎、鹿戲—肝膽、熊戲—胃腸、猿戲—心臟、鳥戲—肺臟。藉由模仿不同動物的動作,伸展疏通對應的經絡及按摩臟腑。

五禽戲的功法要訣是「慢勻不滯仿五禽」,動作與呼吸均緩慢柔和,外柔內剛;也要「意想意守心入靜」:每次練習,都先「意想」每戲的五禽形象,再「意守」對應的臟腑,之後全部忘卻而達到心境清靜、氣功入靜的境界。由於五禽戲兼顧運動與強健五臟,且操作安全,適合各年齡層的人練習。

詠春拳

詠春拳在十九世紀中期至二十世紀聲名遠播,有不少人都在練習這套拳法。傳說,它其實於清代就由五枚師太創始;他後來離開少林,把拳法傳授給嚴詠春,所以叫詠春拳。再經過數代流傳及改良,到了近代才從香港發展到世界各地。因為簡單、快速、有效,在外國得到大量習武者的歡迎。

詠春拳的特色是以弱勝強,利用人體的架構及本身體重,以放鬆柔韌的關節作傳動力量,可抗衡比自己強壯的對手,因此能以小勝大。詠春拳不僅能防身自衛,也適用於強身健體。

|