古金枝 讓近鄰更勝遠親

◎撰文.李委煌 攝影.陳輝明

|

訪視志工速寫

人生歷程:1947年出生,1988年受證慈濟委員

訪視資歷:25年

訪視祕訣:放下身段求援需要勇氣,我們應該試著體會案家的艱難和心境,然後透過訪視團隊智慧評估,給予溫馨且持續的支持。

志工心得:佛法是用來提醒自己,而不是要求別人;從「見苦知福」中感恩珍惜一切,也影響了自己的人生觀。

|

十一月初,一個晴朗的週末上午,古金枝偕志工來到離家不遠的這個老舊社區,準備和該區社會福利中心社工員一同上樓,關懷長年為憂鬱症所擾的魏先生。

魏先生過去住在別處時,即接受過慈濟經濟補助,結案後搬了家,如今又被臺北市大同區社福中心給提報出來;一樣是情緒困擾,一樣的工作不穩定。

失聯多年的太太具有工作能力,魏先生因此無法申請低收入戶;他和父母、手足們幾乎不來往,獨居在這處租金較便宜的舊社區。

志工了解他的身心困擾,以及殘障津貼、房租與健保等欠款,決定提供一次「急難補助」,緩解他眼前的為難;日後的生活,志工也會持續關懷。

一旁的政府社工員稍鬆了口氣,頻頻鼓勵魏先生要振作起來。

定居大同區逾一甲子

今年六十七歲的古金枝,是臺北市大同區土生土長的在地人;二十一歲結婚,她的婆婆和自己的媽媽是結拜姊妹,出嫁後依舊住在老家附近。

古金枝說,大同區是臺北市最早發展的地方,聚集許多做小生意餬口的「賺呷人」;大龍街、昌吉街口過去有個大型的豬隻屠宰場,養活了宰殺業主、粗工、資源回收業者,在地人以閩南語「豬屠口」來稱呼。一九六○年代,國宅取代了屠宰場,安置原址及附近的違章拆遷戶;走過半世紀,傳統味依舊濃厚,沿街菜販、雜貨、衣飾、小吃店,呈現家常市井生活。

古金枝自小家境不好,爸爸補鍋子養家,媽媽則幫人洗衣;每到繳學費時,總是一次次拖到最後,才左支右絀地勉強捱過;鉛筆短到握不住了,將剩餘筆蕊塞進吸管裏繼續使用,直到有好心的同學與家長送給她新筆。

讀書變成家中經濟和她內心的壓力,因此她愈讀愈沒興趣,小學畢業後沒再報考初中,跑去學裁縫。儘管只有小學學歷,但全家六個姊妹中,也只有她和妹妹有機會讀書,其他姊妹都送養;只因為阿公重男輕女,覺得女孩子養到大,嫁人時還要給嫁妝,是養來賠錢的……

公公在市場賣菜,婆婆做事身手相當俐落;夫家也經營機車引擎修理廠,七點半開工,師傅們忙到夜裏十一、二點才休息。九位師傅以及大家庭的公婆、三位小姑及小叔,一日三餐外加下午點心、宵夜,古金枝每天煮五頓飯,十多人分成兩輪用餐;再加上一天三輪的洗衣工作,幾乎每日一睜開眼,就緊張地忙到入夜後才能闔眼。

婚前在娘家,連一頓飯都不用她來操勞,婚後立即得面對連衣領、衣袖清洗細節都很要求的婆婆,古金枝不願認輸,每天戰戰兢兢;從新嫁娘時的五十多公斤,暴瘦到三十九公斤,直到三、四年後小叔娶妻,才漸鬆口氣。

婚姻生活辛苦,古金枝總往廟裏躲去紓解壓力;經學佛的朋友介紹認識了慈濟,一九八五年後得知慈濟在花蓮蓋醫院,她捐款支持;一九八八年在一場慈濟佛七法會後,決心加入慈濟委員行列。

她的志工生涯就在社區裏展開,關懷那些年輕時缺乏家庭責任、老來貧病潦倒乏人聞問的孤苦人;又可能是曾經四處流浪或出獄後生活困難,在年邁凋零之際回到熟悉老社區的失意人,只因這裏人情味濃。

一甲子以來,古金枝見證了老家的歷史沿革、人事更迭及社會福利資源等變遷,而她始終不變初衷地耕耘著在地慈善服務。

|

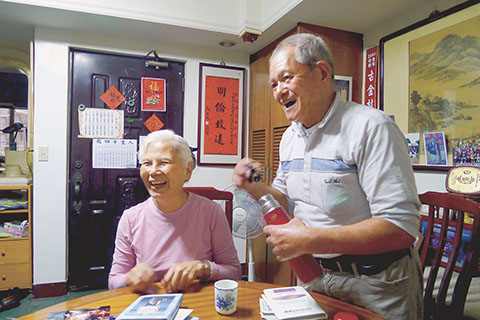

古金枝和先生葉茂盛都是資深慈濟志工。葉茂盛是早年第一批慈誠隊員;儘管年紀漸長,聽力也不好,白天古金枝出門看個案時,他就到環保站做分類。

|

柔情與勇氣兼具

十餘年來,與古金枝頻繁出入大同區、中山區關懷案家的資深訪視志工周游素貞說,自己個性活潑,常逗得案家發笑,古金枝則是傳統保守,善於理性思考及評估。

而再怎麼樣客觀理性,愈是親近案家,愈能培養出柔軟心和慈悲心,勇於付出。幾個月前,古金枝和志工二度為一位獨居奶奶打掃;屋內的回收物及垃圾從走道、陽臺堆到客廳天花板,大門被「垃圾山」卡住了,只容一人側身出入。

古金枝率先「爬」進屋內,先清理出卡在門內的雜物,讓大門有半開空間,之後大家才能將一袋袋垃圾往外送;一屋的蟑螂亂竄,志工不免尖叫跺腳,展開一整天的驚魂打掃記……

古金枝強調,如今臺灣社會福利資源改善許多,低收入戶家庭可申請在宅服務,一般弱勢案家也不至於太髒亂;只是有些案家以資源回收為業,回收物堆積得滿坑滿谷、臭氣熏天,引起鄰人擔憂社區公共衛生。

曾有位年逾八旬的獨居老奶奶,數十年守寡,膝下無子女;鄰人久不見老人外出,擔心有意外,遂提報給慈濟;家住不遠處的古金枝與志工們前往敲門,終獲老人家回應開門。

摸黑扭亮了燈,古金枝看見老人家床旁邊的臉盆裏,糞尿夾雜四處竄爬的蛆;老人家臥病在床,加上肛門出血,棉被裏都是血漬。

老人家挨餓了幾頓,古金枝先安頓好她的午餐,緊急邀約了志工來幫忙。老人家不願讓人清洗身軀,古金枝溫柔地請老人家洗洗手就好,然後再擦擦雙臂、抹抹臉,最後乾脆就「順便」洗髮、沖澡了;趁著古金枝幫老奶奶洗澡,其他志工分頭清理房間,最後換上乾淨的床單。

房間抽屜裏的衣褲,件件摺得整齊乾淨,古金枝猜想奶奶過去一定是手腳俐落、自尊心強,老病後無法自理生活,也不願讓人入內協助。古金枝聯絡里長,會同社會局社工、警員等人將奶奶送醫;在醫院裏有醫護人員照料,社工人員也為她請了看護;三天後再次關懷,才知老奶奶已安詳往生。

為老人家打掃環境後,古金枝從頭到腳再怎麼清洗,仍隱約感覺一股氣息揮之不去,也食不下嚥。即使如此,她感到值得和安慰,至少在奶奶臨終前能有專人照顧,而非孤獨地在家裏承受病苦逝去。

|

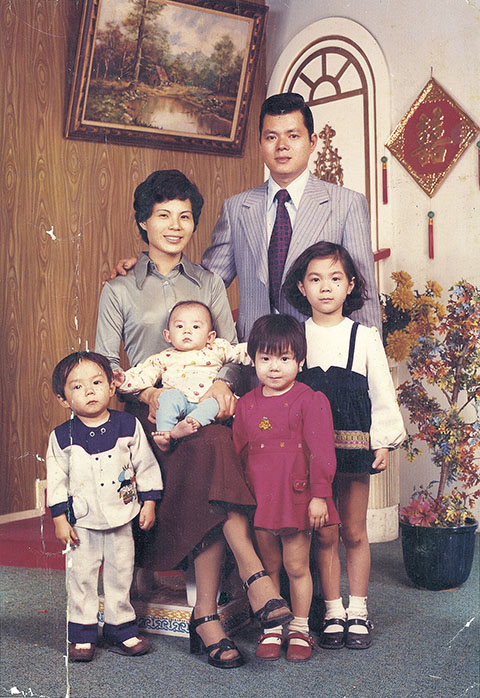

母親和婆婆親如姊妹,因此古金枝的婚事早就註定;雖未經過自由戀愛,但夫妻感情彌堅,養育四名子女。

(相片提供/古金枝) |

人人成就慈善網絡

一九九七年,慈濟開始推展「社區化」志工編組方式,帶動鄉親互助。古金枝說,社區化之前,她訪視範圍北到基隆、南至新竹,清晨備妥便當啟程,披星戴月而歸;社區化後的十七年來,在地若發生急難,同區的會員、鄰人、親友、志工們均能就近協助,也更深入了解案家實況。

在大雨中路人提報的病倒街友、暗夜惡火、氣爆意外、重大車禍等,他們隨即出動或前往醫院關懷救災人員及傷亡者家屬;慈濟志工就像是一個民間慈善救助網路,機動地結合著里長、社會局、警局及其他社區慈善資源,默默守護著社區。

周游素貞說,十餘年前初識古金枝時,她皮膚粉嫩光滑卻一頭銀髮,當下還真不知從何判斷年紀。許多鄰人甚或她關懷過的個案,都在社區遠遠那頭瞥見她時,對著那終日為慈善奔走的身影大喊:「古師姊!」原來,在而立之年後黑髮逐漸轉白的古金枝,一頭霜白銀髮及少見的姓氏,早成為極具個人特色的標記!

|

年近古稀的古金枝,比這棟國宅更年長;社區裏窩居了許多獨居長輩和弱勢人士,也是她經常走動關懷的對象。望著凌亂的天井,她不免對許多社會問題心生慨嘆。

|

Q&A

【以慈悲取代成見】

訪視助人就像醫師救人,先不評價對方人格,

近在眼前就即刻伸援。

問:早期訪視要翻山越嶺,現在則是落實社區就近關懷。急難救助固然可以爭取時間直接援

助,但長期個案關懷,是否會在不知不覺間成為壓力,隨時應案家需求密集出勤?

答:雖然經常要隨案家狀況出門訪視,但對我來說這不是壓力,反而是很感慨,怎麼有那麼多苦難人需要幫助。

案主願意放下身段對外求援,也需要勇氣,我們應該試著體會他們的艱難和心境;將心比心,如果我們面臨同樣的處境,是否也會很沒有安全感,很想要有人依靠。

有時候因為住在同一個社區,或許有人會有「這個人不好,不應該幫他」的想法,我也曾遇過會員跟我抱怨,慈濟幫助某位照顧戶,所以他日後不再捐款了。

訪視助人工作,其實也像是醫師救人,不是依他的人格決定施救與否;既然有人提報個案給慈濟,我們就有責任去訪視,不帶成見來了解他當下的生活難處,務實評估。

這些年來社會福利相對愈來愈好,許多補助項目也有專責單位執行;以大同區為例,我們評估提供長期經濟補助的個案減少,一次或短期急難補助反而較多,是因為許多個案領有政府相關補助,只是在等待審核或重新申請間的「空窗期」,需要臨時性的援助。

|

即使擁有二十多年訪貧資歷,古金枝依舊參與訪視課程,聆聽社工師分享。

|

問:在許多急難現場常看到志工快速出現,有哪些部分可以施力、哪些則要尊重專業?

答:志工得知社區內發生突發意外後會互通訊息,前往現場了解,並即時回報給慈濟社工,評估提供急難慰問金或生活物資。

二○○九年,大同區太原路白雪大旅社凌晨大火、造成七死一重傷,其中有三位是外籍旅客;我們分頭到醫院和殯儀館關懷,也陪伴趕來臺灣處理後事的家屬,而在他們國家的慈濟人也動員關心。

志工是社區慈善網的一環,補資源不及或不足之處,讓受災民眾安身安心。有時住戶遭受火災,加上家人受傷住院,也無人力清理火場的殘骸垃圾;許多救助環節雖然是政府與相關單位的職責,但我們可以了解災戶暫時要到哪裏安居?有換洗衣褲嗎?找出眼前最迫切的需求,然後與在地里長配合提供援助。

大同區華陰街也曾發生大火,店家一片焦黑、商品溼漉;和里長溝通後,志工動員協助清理,讓他們趕快恢復營業,而不致影響生計。

問:慈濟的訪視工作為何重視團隊?

答:每個月志工與社工做個案討論時,我發覺大家看法不同,畢竟每個人背景相異,就像我也會以自己的生活經驗來評估補助。

是否補助或補助多少,需要智慧。有時補助過多,會助長貪念;可是有時候儘管對方很需要,不適當地給,卻可能傷了他的自尊。慈濟的關心,是希望案家得到溫馨且持續的支持,而不是套用公式做評估或斤斤計較。

所以訪視助人一定要團隊,因為單靠個人評估的角度,往往不客觀;而且固定一人的關懷,容易流於情感。訪視工作很不簡單,但盡力做到心安理得就是。雖然年長的志工經驗豐富,但也要設法帶動、接引更多有心人來接棒助人。

白天,許多年輕志工上班,而有的案家也不一定在家或適合打擾,訪視時間可視實際情況安排,讓上班族志工也能參加慈善工作,利用夜間關懷社區裏的個案。

|

坐在輪椅上的女士,是古金枝關懷多年的老朋友;每每與她分享靜思語,也看著她日漸開朗的改變。

|

Q&A

【向每個生命學習】

從佛法來理解人間事,開闊心境,善解際遇,歡喜承擔助人工作。

問:以家庭主婦的身分二十多年來投入訪視工作,如何把非專業變成專業?

答:無論是用心聽懂案主說話,或者熟悉社會福利資源,都是經驗的累積。在慈濟當志工,向每個生命學習,從不會學到會,而且還免學費。

慈善補助和社會福利相關,了解案家的背景後,提醒他可以申請的補助與資源,如果還有不足之處,慈濟可評估補充。

慈濟善款來之不易,要用在最需要的地方。我們定期接受訪視課程,慈濟社工人員也會隨時分享更新的福利訊息;有些案家對於社會資源很清楚,我們也能向他們學習。

當然有時還是會碰上瓶頸,升起無力感;但總是自己歡喜承擔的志工服務,還是要想想社會中仍有許多暗角需要我們。就像上人常說的:「用心就是專業。」我也自我期許,做任何志工事,用心投入就是。

問:在您從事助人工作中,宗教信仰給了您什麼樣的啟發和力量?

答:在長年的訪視經驗中,的確看過很多無法理解、無可奈何的貧苦以及光怪陸離的社會現象,我從佛法道理、因緣果報來理解這些事,從而影響我自己的人生觀與價值觀。

例如,明明是親子血緣,怎麼會結下那麼深的怨仇?有的人原本沒孩子,卻在領養後的未來演變成複雜的家庭問題?也有外省老兵為了傳宗接代,娶了有精神障礙的太太,結果生下不健康的孩子,在年邁體衰時還得拖著老命照顧一家妻小……

儘管如此,我和案家互動時,不會拿自己的信仰來介入對方的想法,而是尊重案家的宗教,用他能接受的方式來溝通。

佛法是用來提醒自己,而不是要求別人。我思考著世間貧病之由,從「見苦知福」中由衷感恩並珍惜擁有的一切,不再怨嘆。

以前,我很怕讓人挑三揀四,總是戰戰兢兢,出嫁後更怕夫家嫌棄我做得不夠好;悶著心事不願意向人傾訴,感覺委屈時只會私下流眼淚。直到走進那麼多貧病孤苦案家,看看別人想想自己,心境比較開闊,對於不平的事情能善解,也不再為人生際遇而耿耿於懷。尤其我已六十七歲,還能做助人的事,相當有福氣!

|