農民的眼淚

撰文‧黃秀花

尼伯特強颱於臺東縣太麻里鄉香蘭村登陸,風雨過後,這個太平洋海岸邊的小聚落,藍天碧海一如以往寧靜優美,田園和村舍卻已變色。(攝影╱黃筱哲)

颱風過後,時晴時雨,低漥處積水;面對殘破家園,太麻里香蘭村居民仍強打起精神清理。(攝影╱蕭耀華)

尼伯特風災重創臺東,全縣農損逾八億元,尤以釋迦園毀傷最嚴重,滿園枯枝,葉子和果實脫落,農民欲哭無淚。(攝影╱楊舜斌)

尼伯特強颱

於臺東太麻里鄉香蘭村登陸,

即將豐收的釋迦一夕成為落果,

即便果樹鏟起重栽,

也要三、四年後才有收成,

農人不禁落下眼淚,

卻更不捨鄰人哭泣,

我先幫你,你也幫我,

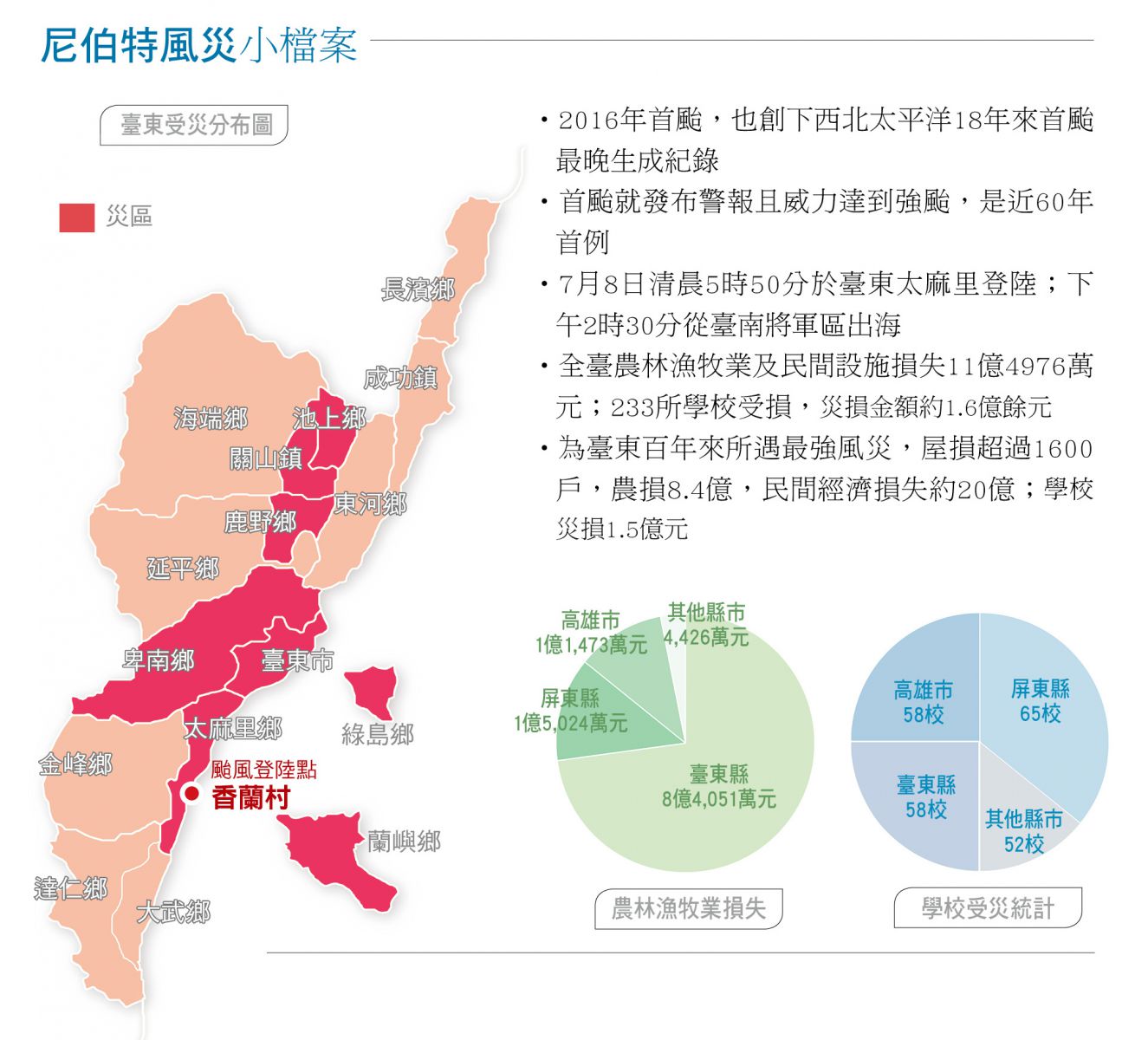

強颱尼伯特七月八日清晨登陸臺東縣太麻里鄉的香蘭村,瞬間最大陣風達十七級、暴風半徑兩百公里,被外媒喻為威力強大的「魔鬼颱」,是六十年來僅見首颱以強颱等級侵臺的颱風。

香蘭村,很美的名字;但說到它的舊名「猴仔蘭」,可就沒那麼文雅,究竟這稱呼從何而來?傳說是早期山邊有很多獼猴和蘭花,因此得名。

排灣族和阿美族最早在此墾殖,住在舊香蘭;日治時代以後,開始有漢人遷入,人口一多,慢慢又擴往新香蘭,兩邊聚落相隔五、六百公尺,同屬一村。

如今,客家族群占最多,有七成,多數是來自新竹、苗栗、屏東等地移民,也有少數閩南和外省人,以及最先的原住民,大家相處融洽。

還有另一個傳說,村落信仰中心福農宮,供奉的主神「神農大帝」,是從高雄美濃分延過來,祂曾顯靈要當地居民「捨禾就木」,推論起來,就是捨棄「水稻」改種「釋迦」,真的也讓農民們賺了大錢,因而奠定現今以種釋迦為主要農產。

|

農民蘇心蘭目睹自己一點一滴辛勤栽種的荖葉園,被颱風掃淨一空;舉債未清、前途茫茫,未來滿是擔憂。(攝影╲楊舜斌)

|

採收前夕,最怕颱風

人與土地的關係,密不可分。有水源流經,便於灌溉,更能滋長農業發展。這次的最重災區香蘭村,位於太麻里溪沿岸,得助天然資源,盛產釋迦,若產量豐富、價格又好,往往就能致富。

只是,最怕天災來攪局;每年八、九月釋迦成熟期,常是颱風光顧季節,還未及採收,就被掃淨一空,或者吞沒入河流。七年前的莫拉克風災是慘重記憶,今年的首颱「尼伯特」也毫不留情,將未成熟果實吹落,連枝條也吹枯了;復原談何容易,挖除、重種,再等三、四年才能收成。

根據農委會在七月十二日、災後第五天所做的統計,全臺農林漁牧業損失超過十一億新臺幣,尤以臺東縣最為嚴重,達八億四千萬。根據太麻里鄉長程正俊估算,全鄉受損農地超過一千公頃,其中釋迦園就占了六百四十二公頃,荖花、荖葉園占兩百六十三公傾,損失慘重。

這兩項農產都是太麻里鄉農民賴以維生的作物,投入資金卻血本無歸,更甚者有人得舉債度日。「我特別擔心年輕人。當初他們因為西部賺錢太少、支出又多,便想回鄉試種農作物看看。」程正俊指出,年輕人返鄉懷抱的夢想因天災破碎,能否繼續守在老家,就很難說。「年輕人要籌得一百萬資金不容易,若家中無長輩支持,或有地拿去貸款,真的就會打退堂鼓。」

農民黃玄忠說,太麻里鄉確實有些年輕人返鄉耕種成功的案例。他們過往在都會區工作,月薪兩、三萬,難有積蓄;返鄉消費少,跟著父母務農,漸漸也能獨當一面。

黃玄忠舉例,香蘭村就有年輕人回來才五年,年收入已破百萬,也在老家娶妻生子。「只要肯努力,老天爺又肯幫忙,是可發點小財。」

|

颱風過後,眾人齊力打掃家園、也撿出回收資源,親幫親、鄰幫鄰,加快復原腳步。(攝影╲黃筱哲)

|

十分耕耘,一次流光

但不是每一分耕耘,都有一分收穫;黃玄忠耕作幾十年,自知這個道理。

他說,釋迦分成「鳳梨釋迦」和「大目釋迦」,兩種都很費工。「鳳梨釋迦」每年年底採收一次,主要外銷,價格也比較高。「種一公頃,收入一百萬。臺東很多人叫『八百壯士』,就是年收入八百萬;不過,若釋迦樹倒掉,三年內都要吃老本,因為復育期就這麼長。」

「大目釋迦」則是這裏的大宗,一年兩收,一公頃田地,一次可收成五、六十萬,兩收可達上百萬。同樣的,如果被颱風吹毀,同樣也要熬三、四年,期間收入無著。

釋迦的耕種過程,農務非常繁複,除草、施肥、噴灌,定植、防颱風,年底剪枝……農民幾乎全年無休,夏日炎熱,要比太陽早起,清晨四點下田,做到八、九點休息;傍晚再下田,直到晚間八點才回家吃飯。「做農有一定的規律,但也要看老天爺賞不賞飯吃。」黃玄忠說。

有人說,八年來,莫拉克、蘇拉、尼伯特颱風相繼侵襲,每次都打得農家心痛,被逼到快難以喘息。務農三十多年的香蘭村民詹益賢,對於靠天吃飯這件事,也相當有感觸。

二十年前,他和太太到桃園紡織廠做工賺來辛苦錢當資金,在臺東知本河堤種西瓜,卻遇上賀伯颱風,整園西瓜被流走,「一次就畢業了!」隔壁瓜田主人在颱風前曾出過兩卡車售罄,還剩餘很多未收成,看到瓜田全毀了,夫妻倆相擁哭泣;他就告訴他們:「我一顆都還沒賣,卻一滴淚也沒流。」

|

颱風一過,詹益賢全家出動扶正荖葉枝蔓延續家族生計。(攝影╲黃筱哲)

|

六十歲的詹益賢感嘆說,尼伯特風力破紀錄,家裏四位大人合力阻擋,鋁門才沒有飛起來,但也變形了;他和兩個兒子所種的荖葉園,共六分地,四分全部被颱風打趴。剩餘兩分,他們出動六、七人,將餘留東倒西歪的荖葉枝蔓,一株一株地扶正,跟時間賽跑,四天內扶植完畢;能不能存活,還未可知。

次子詹凱崴說:「若能救回三成,就該偷笑了。」他從小跟著父親一起耕作,當完兵回來也還是務農,從未離開過家鄉出去工作;如今景況,讓他煩惱如何照顧妻子和三歲兒子。

詹凱崴說,荖葉嚴重毀損,市面每臺斤飆到一千八百元,但自家能採收的葉子有限,價格再高也沒用。「量少、行情再高,也賣不到多少錢;更何況我和大哥還要仰賴父親,等於這口田要養三家子人,日子一樣難度啊!」

百廢待舉,先幫鄰居

田地就在二哥旁邊的詹益森,一樣損失慘重,他的荖葉園有六分多,全部躺平,想救都沒辦法,只好暫時不理。「我愈看就愈傷心,不如不去看!」

五十五歲的詹益森說,父母年輕時就從苗栗公館移民來此,當時整片河床都是荒地,布滿石頭,全靠各自拉繩圈地,慢慢進行開墾,才有如今的良畝。他還記得,父母當年是多麼辛勞耕種好幾甲地,種植水稻、地瓜和玉米,好不容易將七個孩子拉拔長大;這一段移民血淚史,他謹記在心。

他和幾位兄弟承接自父親的土地,今年他投資兩、三百萬新臺幣,改善農田硬體,種植荖葉,災後已化為一場空,打擊相當大;眼前百廢待舉,拆除設備又需一筆錢,他已無資金再投入。「不如先種點短期作物,小黃瓜、地瓜等暫度生活;等累積一定資金,再來重做打算。」

|

五十五歲的農民詹益森,投資三百萬的荖葉園損失慘重,復耕談何容易,唯有面對現實,找短期作物先著手。(攝影╲黃筱哲)

|

而住家二樓是鐵皮搭建,作為神明廳,颱風夜風勢摧毀鐵窗,情急之下,他跑上樓將所供奉的土地公抱到樓下;災後多日,樓上物品依舊散亂,地板仍有水漬,他一直沒心情清理。

就在情緒極度惡劣時,村長找上他,請他負責帶領村民配合慈濟清掃復原社區,他一口就答應了。被眾人推為班長的他,分派工作,有條有理,也很熟悉各戶狀況,打掃起來很有效率。

通常,一戶受災人家經眾人合力清掃,半小時就可完成;受災情況更嚴重、須清除更多雜物的人家,也能在一個半小時內清潔完畢。

「我們當中的每一位,都是受災戶。」詹益森說,團結合作,我先幫你,你也幫我,大家同時間一起動作,就比較不會煩躁;而且走出家門,發現別人同樣受災,就不會感覺自己是最慘的。就像他,因為參與打掃,心情頓時舒緩不少,也不再那麼鬱悶了。

村民們熱心投入復原社區,在香蘭村有如泛起陣陣漣漪,參與打掃的人數愈聚愈多,連八十三歲的阿公及六歲幼童也不願錯過。這支打掃生力軍已闖出名號,慈濟訪視志工災後大規模家訪,只要發現有哪處需要幫助,便想到請他們支援,這樣的迴響始料未及。

自助、而後人助;自救、而後又能救人,香蘭村的住民,新舊兩區加起來共有八百多人,他們在遠早時期,或許祖先並不來自同處,也分屬不同族群,如今踏在同一塊土地上,共同經歷浩劫,唯有更團結、互助,且能伸手去助人,才能共同走過災厄。

而當經過若干年後,這裏或能幻化成美麗的新氣象,如同蘭花再次吐芳香般,讓香氣不斷擴散再擴散!

|