| 障害者の口の健康を守る(上) 林鴻津 | ||||||||||

| ◎文・陳歆怡/撮影・楊子磊/訳・黒川由希 | ||||||||||

障害者の歯の診察には忍耐と愛が必要だ。歯科医の林鴻津はしかし、それが自分の当然の職務であると考えている。彼は第一線の介護スタッフと協力し、口腔衛生教育を普及させるとともに、愛の作用を広めるため、行政まで動かした。

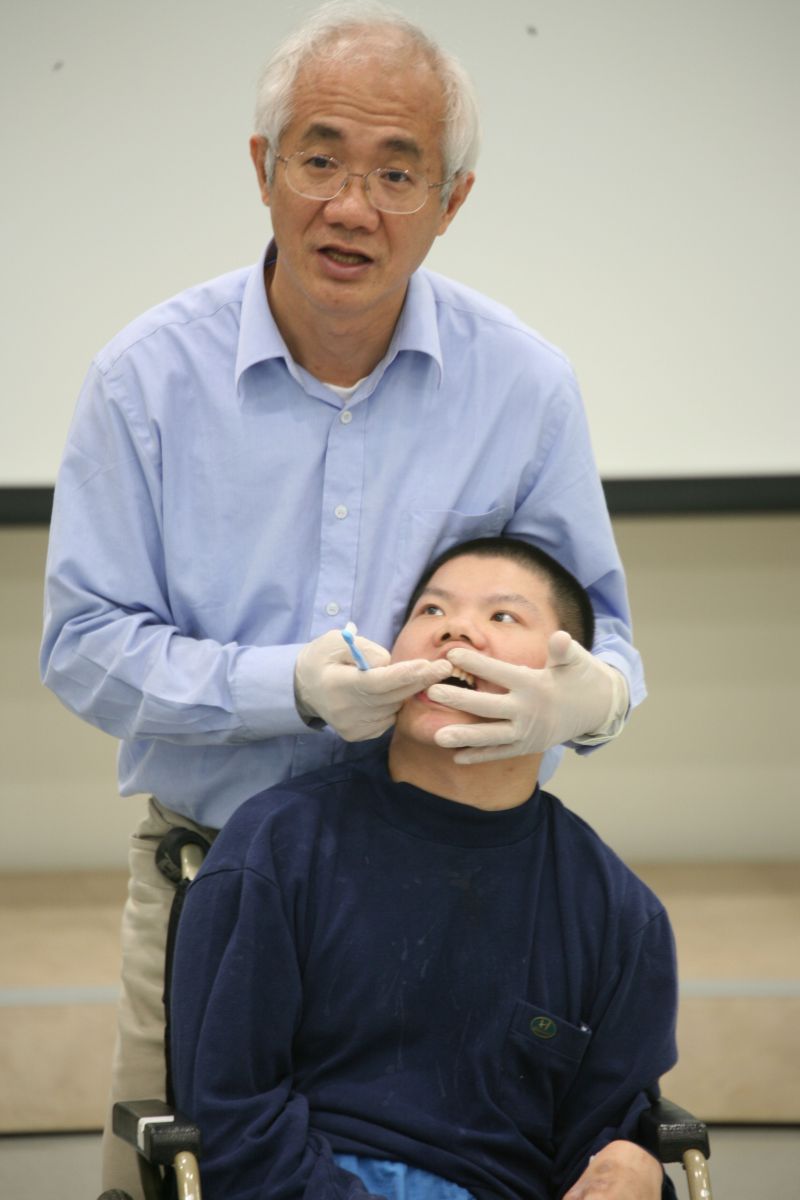

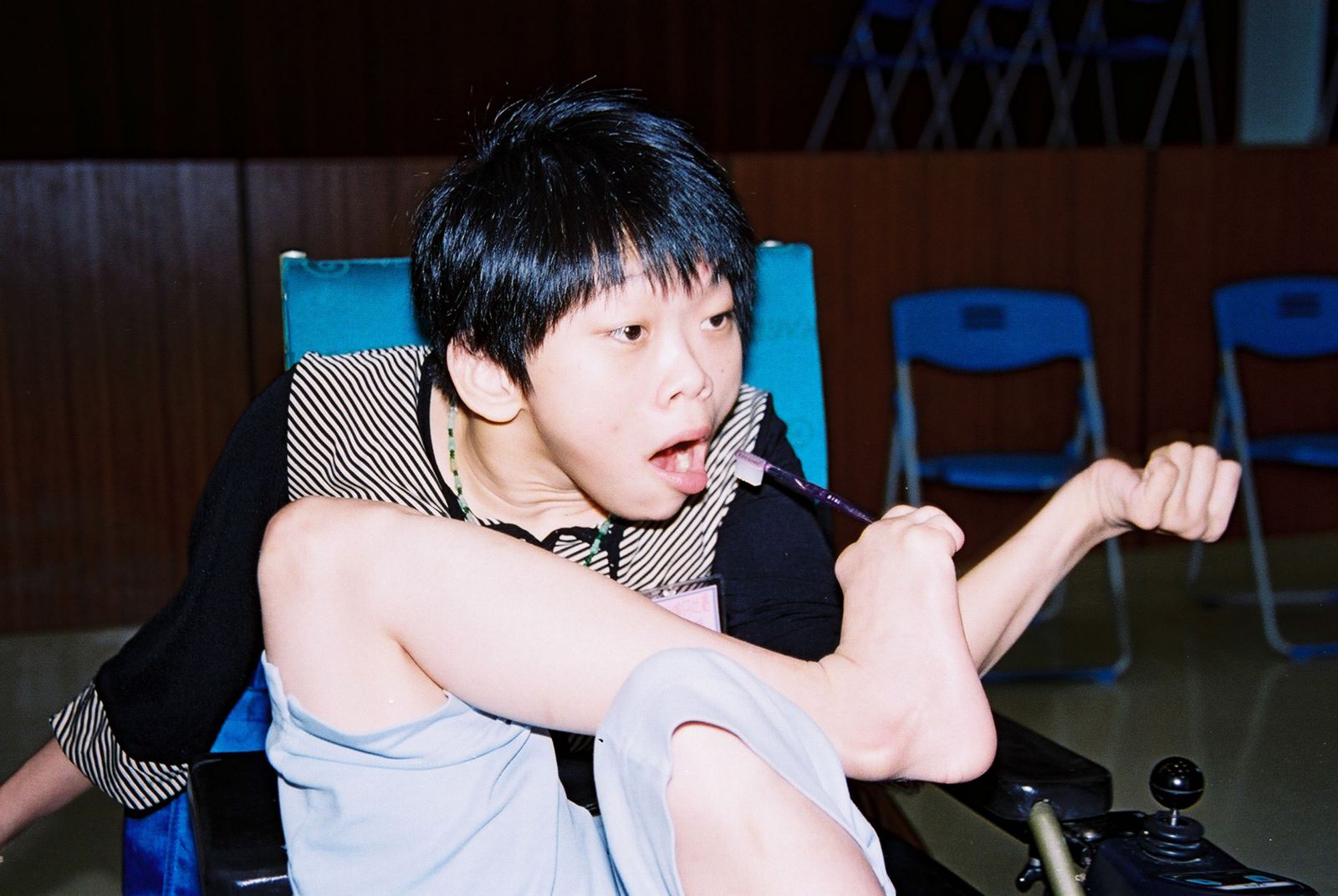

毎週火曜日の午前中、白髪頭に明るい笑顔を浮かべた林鴻津が、三重区の自宅から車で四十分かけて遠路はるばる淡水の観音山のふもとにある八里愛心教養院(障害者福祉センター)までやって来る。そしてここの入所者と「親密なデート」をする。「最近お菓子をよく食べてるでしょ? 歯茎が少し腫れてるからお菓子はちょっと控えないといけないよ。まず歯を洗って、それから空気洗浄をするよ。その時ちょっと痛むかもしれないけど、我慢してね」。重度の脳性麻痺を患い、肢体が不自由な盟盟は、介護スタッフに抱えられ、車椅子から診療用椅子に移った。その手足は固定ベルトで固定されていたが、聞きなじんだ林医師の親しげな声を聞くと大きな声で「はい」と言い、自分から進んで口を開けた。 甲高い機械音が止んだ後、盟盟が緊張で硬くなっていることに気づいた林鴻津は、こう声をかけた。「よく頑張ったね! 唾は飲み込んでもいいよ。リラックスして」。 診察の際、林鴻津はいつもゆったりと入所者とおしゃべりをしながら、歯石の除去や歯の洗浄を行う。林医師は十一年間彼らに寄り添い続けてきた。診療が何事もなく順調に進むのもそのためだ。 十一年前、初めて八里教養院を訪れた時、入所児童たちが大切に介護されていることを感じはしたものの、室内には異臭が漂っていたことを林鴻津は覚えている。「先生やボランティアたちは慣れてしまって気づいていませんでしたが、それは歯科医だけに分かる歯周病の臭いでした」。そこで林医師は十数名の歯科医を動員して入所者全員の検査を行い、さらに日常の歯磨きを徹底してこそ問題を解決できると教養院にアドバイスした。 八里教養院保健チームのリーダー陳麗雲は、歯磨き運動開始の当初は、天地がひっくり返るような革命だったと振り返る。「歯周病が重症化していましたから、ちょっと磨くだけで口の中は血だらけ、全身を縛った上、何人かのスタッフが一緒になって押さえつけてようやく歯磨きができるという入所者もいました。磨かれる子は泣き叫び、外部の人からは私たちが児童虐待していると思われてしまいました」。 しかし林鴻津の辛抱強い指導と八里教養院スタッフ全員の頑張りで、現在、入所する子供たちは喜んで歯磨きをしてもらっており、中には自分で歯ブラシやデンタルフロスを使える子までいる。「口の中は一般の人より健康ですよ!」。林鴻津は自分の子供を褒めるような、得意気な口ぶりで話す。

身障者の介護者へのサポート

同じ週の土曜日、林鴻津はいつものように中和区にある双和病院の特殊歯科診療センターに駆けつけ、やや年長の患者の診療に当たる。 三十七歳の重度自閉症患者の黄宝貴(仮名)は、三カ月ごとに両親に連れられて林鴻津のもとを診療に訪れる。黄宝貴の父親の黄慶祥は、「息子は病院へ向かう車の中で、行き先に気づくと泣き叫んで暴れ出します。診察室に着けば妻と二人でなだめすかすかたわら、三名の医療スタッフにも加わってもらって、何とか宝貴を押さえつけて診療用椅子に座らせるんです」と話す。 「宝貴は言葉で人とコミュニケーションを取ることができません。緊張して興奮しやすく、暴れて周囲の人を押し倒してしまう可能性もあります。でも、もし固定ベルトで縛ってしまえば、もっと激しく興奮してしまいます」。診察のたびに大勢のスタッフが大わらわとなるが、この病院のスタッフはいつも忍耐と同情心をもって接してくれるので安心でき、本当にありがたいと黄慶祥は言う。彼は双和病院で初めて林医師の診察に当たった時のことを覚えている。「前の病院では局部麻酔をしないと治療できないと言われ、一回の診療がややもすれば二時間もかかりました。息子は帰宅しても意識が朦朧としていて気分が優れないようでした。ところが林先生は当然のように麻酔は必要ないと言いました。私たちは半信半疑だったのですが、先生は自然な様子で宝貴の緊張をほぐすようマッサージをして、あっという間に全ての歯を洗浄してしまいました。本当にすごいものです!」 内政部の統計によると、台湾全国の障害者の数は約百十四万人、総人口に占める割合は四・八八%。国民健康局の二〇〇五年の全国調査によると、台湾の障害者の齲蝕罹患率は九一%に達し、一般市民の六九%を大きく上回る。一方、台湾の障害者の齲蝕治療率をみるとわずか三一%にとどまり、一般市民の七四%を大きく下回る。障害者の口腔の健康問題がいかに重大かが見て取れる。 日ごろから口腔保健を根付かせることは、障害者にとって、虫歯や歯周病を予防できるだけでなく、細菌やウィルスの発生を防ぎ、気道感染のリスクを低下させられること、知覚過敏や感覚異常を減らすことができること、口臭を解消し自信をつけることで人間関係を改善できること、歯磨きを習慣化することで、障害者に口を開けることに慣れてもらい、歯科に対する恐怖感と嫌悪感を軽減できること、といった多くのメリットがある。また障害者が自分で歯磨きをする訓練をすれば、細かい手作業の訓練、手と目の協調能力の訓練にもなる。 歯磨きをしたり、歯科で診療を受けたりすることは、一般人にとっては何でもないことかもしれないが、障害者にとっては一大難事である。と言うのも、身体障害者は身体が思うように動かず、介護者も歯を清潔に保つことの重要性の認識に欠けている場合が多いからだ。また手足が突っ張ったり、認知・表現能力に障害があることもあり、口を開けて敏感な口の中を歯磨きしたり、歯の診察をしたりするのが難しいのだ。 さらに残念なのは、台湾には多くの歯科診療所があるが、多くの歯科医が面倒くさがったり、あるいはまた患者から噛まれるのではないかと恐れたりするため、障害者の治療を拒否することだ。このことが障害者から治療の機会を奪っている。 十一年前、林鴻津が八里教養院と良縁を結んだことは、障害者の歯の健康にとって画期的な一歩となった。衛生署国健局(現在の衛福部国健署)は二〇〇六年から八里教養院の成功の経験をモデルケースに指定し、歯科医師公会全国連合会に委託して台湾全国で身障者口腔予防保健サービス計画をスタートさせた。二〇〇八年、行政院衛生署は双和病院に委託して、全国初の障害者専用の口腔ケアセンターを発足させるとともに、台湾全国で六カ所の特殊歯科医療モデルセンターも次々に設立し、多くの障害者に利益をもたらした。これらの舞台裏で尽力していたのは、他ならぬ林鴻津である。

熱血歯科医が天地を駆ける

林鴻津のスケジュール帳をめくると、毎週火曜日の午前中に八里愛心教養院に出張診察に行き、隔週の土曜日の午前中に双和病院特殊歯科で診察を行う以外に、週末には各地の病院やケア施設で講演やトレーニング指導を行っており、予定は二カ月先までいっぱいだ。唯一リラックスできる時間は毎週木曜日の午前中で、「ちょっと一眠りもできるし、外をブラブラすることもできます。数年前の検査で高血圧が分かり、今でも時々病院に行かなくてはなりません」と言う。こうした忙しい日々を、林鴻津は少しも苦にすることはない。「個人の診療所を開業したのは、ただ生計の道を立てるため、目標はあくまで障害者口腔ケアの理想を実践することです。それにずっと診療所にいても面白くありませんからね。八里や双和に出張診察に行くのは、私にとってレジャーのようなものですよ。」 一九五五年生まれの林鴻津は若い時から熱血精神に溢れていた。台北医学大学歯学部一年生の時、学内のボランティアサークル「楽幼社」に加わり、社会奉仕の種が植えられた。大学四年になると同級生と「台北医学大学学生口腔医療サービス隊」を結成し、平渓、鼻頭角などの遠隔地の農村で口腔衛生教育宣伝を行った。しかし経験不足で大したことはできず、将来開業し、実力をつけた後、きっとまたここに戻ってきて専門的医療サービスを提供しようと仲間たちと誓い合った。 しかし卒業すると、みな仕事や家庭のことに忙しく、一九九〇年、三十五歳になった林鴻津はようやく台北医学大学の同級生、蕭於仁医師の呼びかけに応じて、もう一人の同級生、黄淳豊医師とともに「415口腔医療サービス団」を結成、毎月一度辺境の農村へ行ってサービスを提供した。これは台湾初の歯科医療と衛生教育を結合させたボランティアモデルとなった。林鴻津はまた慈済基金会に協力して医療団、人医会を発足させ、各種口腔医療ボランティア活動に参加、活動の範囲は海外にまで及んだ。

「歯科とその他の科の違うところは、歯科の診察には大型の歯科治療専用の椅子が必要で、どこへでも簡単に持っていける物ではないというところです。私たちは当時自己流で軽便で持ち運び可能な設備を開発しました。しかし現場ではやはり野戦病院のように、臨機応変の処置が必要でしたけれどね」と林鴻津は話す。 一九九〇年代半ば以降、台湾の健康保険制度と医療ネットワークは徐々に完備されていき、僻地で診療ボランティアを行う必要はなくなっていった。しかし庶民の生活に密接に接したことで、口腔衛生教育は絶対に医療より優先されなければならないという認識を林鴻津は持った。「どんなにたくさんの人力、資源を投入しても、虫歯をすべて治療することはできません。子供たちに小さい頃から口腔保健の習慣を身につけてもらうことこそ最も効果的で長続きする治療法なのです」。 林鴻津と兄弟のように親しい黄淳豊医師は、医療サービスの原動力をこのように述べる。「毎回の医療サービスで、ただ一人の子供が笑顔になってみせてくれれば、それだけで十分なんです。何の変哲もないと思われるかもしれませんが、しかしとても心満たされるのです」。 (つづく) |

|