三十而立 阿俊的抉擇

◎撰文.鄭雅嬬 攝影.顏霖沼

「年輕時曾經以為偉大的東西,追求到了才發現不過如此;

反倒是當時不願一顧的零碎事,會在之後日夜啃蝕我的心。」

阿俊服刑近七年,期間兩位至親過世,敲醒了他學習善待自己;

三十歲出獄,他將再次做出抉擇。

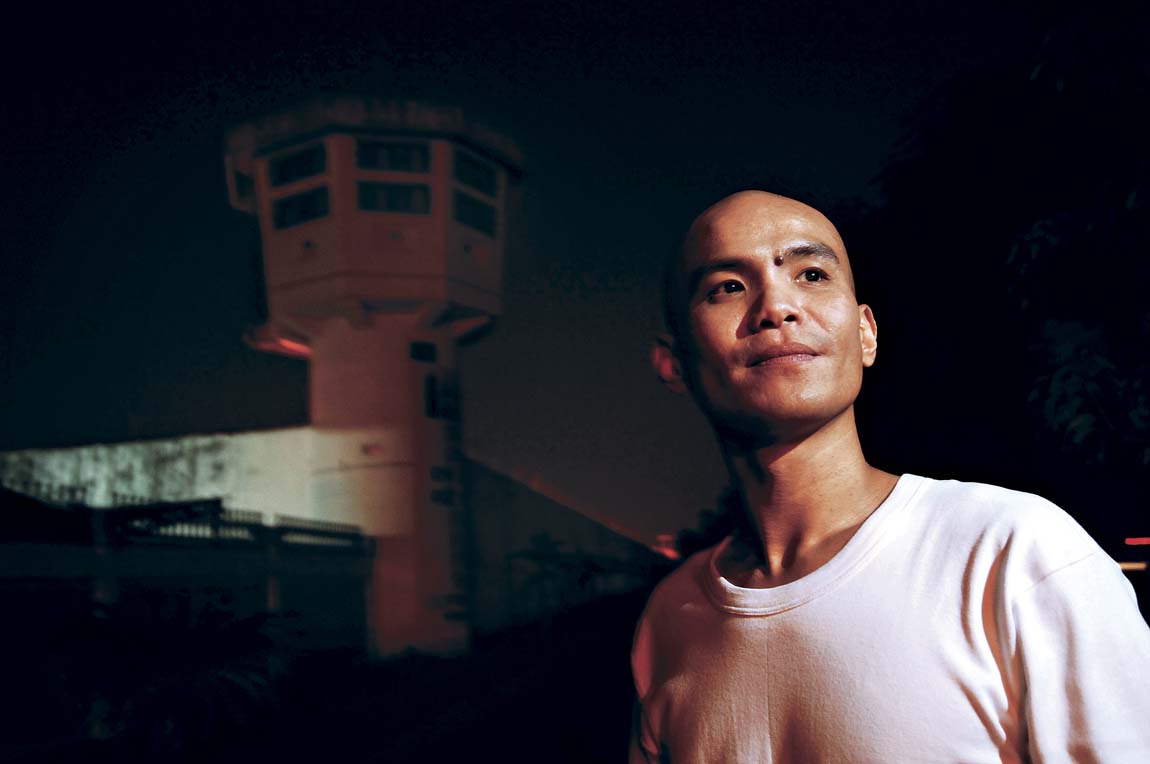

他在監獄待了快七年,提前兩年假釋;服刑時他就自行剃了光頭,出獄兩個月,依然維持這個造型,用意在於提醒自己莫忘學佛的初衷。

他今年三十歲,笑起來的時候臉上有兩個小酒窩,氣質平易近人,很難想像年少時的暴戾之氣。

「我會永遠記得美惠媽媽說過:愛字拆開是心和受。愛,是要用心去感受身邊的人事物。」他說,從小自己就是一個需要愛的孩子,卻不敢表達內心的感受,也不曾發覺身邊已擁有的愛。「最後,也不懂得愛自己了。」

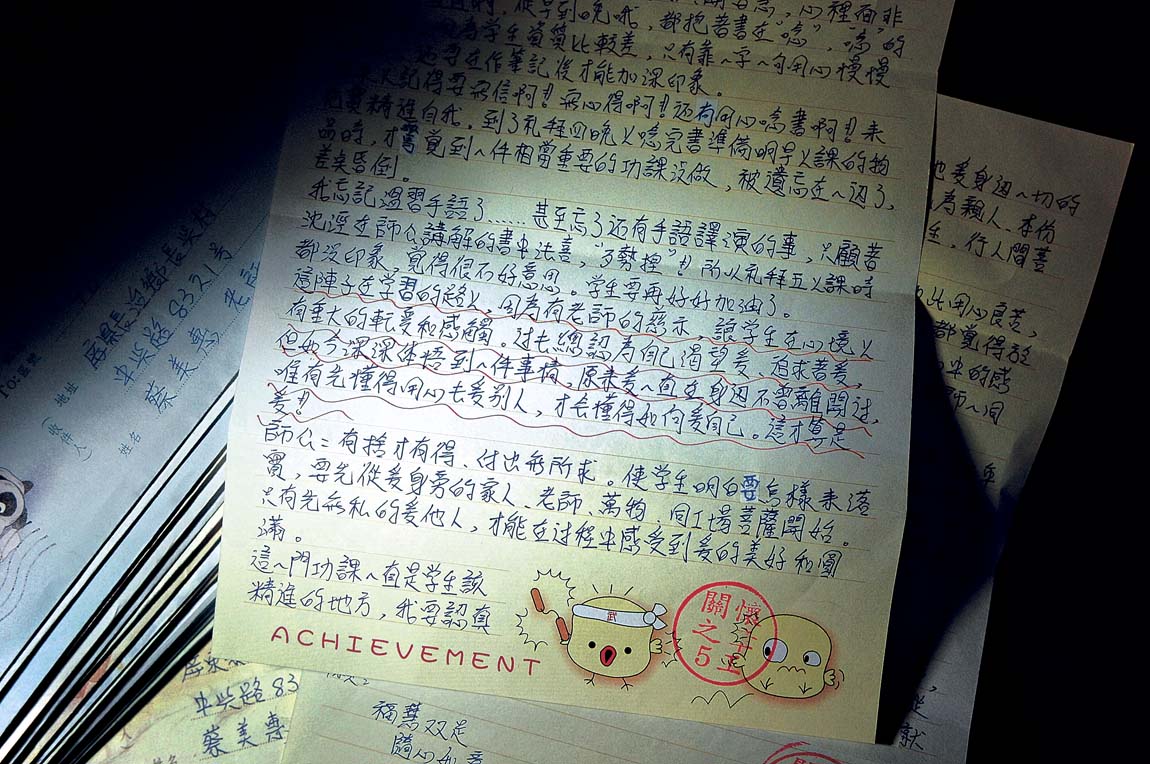

出獄時僅提幾個袋子,其中一袋裝著他與慈濟志工蔡美惠和親友的往返信件,以及好幾本讀書筆記。他悉心留存每一份記錄,因為那是他走過的證據。

如今翻開每一封信,過往的記憶,歷歷鮮明而深刻。

我望向窗外陰鬱的天空,輕嘆了一口氣,急而密的雨落地以前,彷彿化作無形的針,扎痛了我的心。思緒很亂,許多問號在腦海浮現又隱沒:「如果我生在一個平凡的家庭,那麼一切會不會變得不同?」

「從小經歷的種種,都像在告訴我,我的人生也應該走向與父親相同的道路。」

阿俊(化名)的父親是中臺灣知名的黑道角頭,母親在舞廳上班。六歲時父母離異,阿俊就跟著父親生活在龍蛇雜處的環境,還不懂得分辨是非,就開始模仿道上兄弟的言行;耳濡目染之下,也養成闊氣海派、義氣相挺的個性。

阿俊國一的時候,父親進出監獄頻繁,無心照顧他,就交由年邁的阿嬤幫忙扶養。但是阿嬤沒有收入,家裏不久就被斷水電,祖孫倆夜裏點蠟燭,白天到廟裏提水。

「我經常看見阿嬤躲在廁所哭泣,我很難過、自責,卻束手無策。」之後阿俊的姑姑得知,便接手照顧他,並將阿嬤安排給親戚安頓。「其實阿嬤最後也沒有得到妥善的照顧,就這樣離開了……」阿俊察覺得到,家族間有許多錯綜複雜的緣由,以至於不能奉養老人家,「我很不能理解那時大人的做法,也漸漸自暴自棄。」

姑姑沒有孩子,所以將阿俊視為己出,十分寵愛;她每天勞碌賺錢維持家計,沒能投入時間陪伴,卻也盡力供他讀書。然而,阿俊年輕氣盛,屢屢揮霍姑姑的付出;他跟著朋友到處玩樂、逞凶鬥狠,後來不僅翹課逃學,也離「家」愈來愈遠。

「結果,我犯了生平第一個刑責:恐嚇取財。」那時候阿俊未成年,僅以保護管束三年作為懲戒。家人沒有因此責罰他,他也就心懷僥倖,言行變本加厲。

|

| 〔圖說〕穿上志工服,阿俊在志工徐雲彩(左一)、蔡美惠(右二)等人陪同下,在慈濟屏東分會佛堂發願投入慈濟。 |

他國中輟學、加入幫派,過著燈紅酒綠、萎靡不振的生活,「直到二十四歲,我犯下強盜罪,當場被警察以現行犯逮捕。」

品嘗有「媽媽的味道」的料理,是我內心遙不可及的想望。記憶中,姑姑好累、好忙,久久才能夠吃到她煮的拿手好菜,卻也因此,我學會料理幾樣簡單的家常菜;在親人很難得能團聚時,與他們共享我煮的晚餐,藉此體會家庭的幸福。

被捕的隔天,阿俊的姑姑來探望,她第一眼見到阿俊,眼眶泛紅,面露不捨。「面對姑姑的剎那,我所有堅強的偽裝全部卸下,痛苦地一直流淚。姑姑靜靜地等我哭完,叮嚀我藉這段時間好好反省,思考未來的人生方向,其他事不要擔心。」

阿俊說,姑姑有刻苦耐勞、無怨無悔、善解人意的特質,「未成年那次保護管束,我從少觀所出來,姑姑就已經在外面等候了,那分關愛我當時無法體會,認為那是應該的。再一次犯罪,我的心情很複雜,充滿後悔。」

姑姑掛念阿俊在獄中是否吃飽穿暖,會定期帶飯菜來探望,「她平常工作忙碌,為了做菜給我吃,一大早就要準備食材。」有一回,姑姑好幾個月都沒來看阿俊,下次見面時,阿俊才知道,姑姑工作時摔斷了手,怕他擔心,所以遲遲不敢來。

三年後,阿俊移送至屏東監獄,因為路途遙遠,姑姑無法時常探望,僅能偶爾透過電話傳遞關心,將思念放在心中。

然而姑姑的關懷和鼓勵,彷彿喚醒了阿俊沈睡已久的良知,他開始反省過去、思考未來,也漸漸有了重新出發的信心,「我在獄中安排時間閱讀,從課程中學習正確的價值觀。」

只是,無常來得太快,阿俊還沒出獄,他的父親與姑姑在三年內先後往生了。

如果一切能再重來,我會做不一樣的選擇,例如談戀愛、用功讀書、四處旅行。所謂沒有遺憾的人生,或許是在每個階段做該做的事,不著急也不落後。年輕時曾經以為偉大的東西,追求到了才發現不過如此;反倒是當時不願一顧的零碎事,會在之後日夜啃蝕我的心。

「姑姑出殯前一晚來到我的夢裏,她跟我說:『不用為我擔心,我很好,你要懂得照顧自己知道嗎?』」這段話鬆開了阿俊緊繃自縛的心,「我像是被敲醒。」他收拾自怨自憐,決心振作。

「父親過世,我戴著手鐐腳銬回家拜別。後來藉由閱讀《靜思語》撫平當時難過的心情,也開啟我對佛法的興趣;夢見姑姑以後,我發願一生茹素、守戒行善,希望為姑姑植福,也因此踏上學佛之路。」

他參加獄中的佛學班,把握每個學習佛法的機緣。「不過我卻因為急功近利,無法落實所學;甚至抱著逃避的心態,想以出家來擺脫一切。」

兩年後,他參加了《靜思語》讀書會,在慈濟志工徐雲彩和蔡美惠的指導之下,一路的學習與修正,開始轉變了他的想法。

|

| 〔圖說〕參加《靜思語》讀書會以後,阿俊開始將所學所覺一一寫下,寄給蔡美惠。近百封的書信中,有過往的自剖和獄中的生活。 |

「再一次讀《靜思語》,喚起第一次閱讀時的感動,心靈很平靜安詳,好像隱約領會到什麼是『明心見性』。」阿俊過去努力奠基佛學基礎,以為自己懂了不少佛理,後來他發現:「聽懂不等於心懂!」

阿俊說上人常叮嚀「多用心」,他才知道「心」是根本。「靜思語也說:『大地宇宙之間,沒有一項不是佛法;沒有一項不是我們學習的對象;也沒有一項不是修心的功夫。』」於是他開始學習感恩天地萬物、有情眾生,以及遭遇的順逆境。

「這是我學佛踏出的第一步。」

天空轟隆響起一陣雷,接踵而來的滂沱大雨,聲音像是把柏青哥的小鋼珠一股腦倒進盆子裏。泥土潮溼的氣味,嗅得出大地深處的生命力——蚯蚓在翻土、種子安靜地扎根發芽。我可以想像街上的人們躲雨的光景,我在高牆裏不用躲雨,卻很想嘗嘗東奔西跑的感覺。所以我時常像要接住什麼禮物似的,把手伸出去,讓雨水滴在手掌心……

阿俊在獄中每天謹守自訂的戒律與作息:清晨四點起床靜坐、早餐過後寫信給蔡美惠和徐雲彩,分享近日的心得與省思,抽空閱讀佛書;不只茹素且過午不食,晚上九點就寢。

這樣的生活和其他同學迥異,也引發不少考驗。

在獄中,素食飯菜會事先被盛裝在鐵盒裏。阿俊因為過午不食,就將晚餐分享給同學,然而菜色不是人人都喜歡,同學有時候會將飯菜倒掉。阿俊看了覺得不捨,就把飯盒保留到翌日食用,同學提醒他這樣會吃壞肚子,「為了不要浪費,有時候我就會藥石。」同學會問:「你不是過午不食嗎?」阿俊回答:「惜福食物也是佛法。」想持戒卻面臨兩難,阿俊最後選擇問心無愧的做法。

偶有同學聽聞父親在道上的名氣,會主動問候阿俊。他們從臺灣各地移監過來,各有故事,臉上也看得見歲月的刻痕;閒談之間,阿俊得知他們的刑期都很漫長,想安慰卻不知從何說起,「我以自己的心路歷程為話題,與他們談天解愁,並分享《靜思語》讀書會的收穫。」他又進一步介紹佛法書籍,卻被他們一一婉拒。

阿俊期待大家都有因緣接觸佛法,卻因為失落而成為煩惱。「我自己的習氣未除,還太執著,一邊在努力的同時,另一邊卻又在漏。」阿俊說自從學到了「戒、定、慧——三無漏學」,他便養成習慣,反省面對人事物時是否盡善,若有不足就提醒自己要改進。

參加《靜思語》讀書會的過程,阿俊將點滴的生活化為文字與蔡美惠分享,信紙開頭第一句話都是「感恩」。

「美惠媽媽是我的善導,每次看到她認真備課和講解,都讓我很感動。面對我們這群素昧平生的受刑人,她不遺餘力也不曾放棄。」阿俊在蔡美惠身上看到許多與姑姑雷同的美好特質,也尊敬徐雲彩如自己的阿嬤。她們亦師亦母的身教,讓阿俊即使身繫囹圄,仍精進學習。

兩期《靜思語》讀書會結束後,蔡美惠和徐雲彩接著舉辦《法譬如水——慈悲三昧水懺講記》讀書會、入經藏演繹。包含阿俊在內,報名共修的學員有三十位,每週齊聚一次,他們一起用法水洗滌內心。

「憑著記憶和手語提示圖,我們要克服沒有音樂練習手語的階段。」學員在每週兩個小時的課程中學習手語、記下旋律,各自在課後抽空溫習;平時踴躍參加演講比賽的阿俊,為了專心準備演繹,也不再報名參賽。

經過四個月的毅力恆持,老師與學員間建立默契也拉近了情誼,去年十一月八日順利圓滿入經藏演繹。阿俊在志工的鼓勵下,當眾懺悔過去的錯誤,並且發願:「我要奉獻此生,全心投入慈濟。」或許是發願產生了力量,阿俊順利通過假釋,在今年元月出獄。

出獄當天,阿俊第一時間就到慈濟屏東分會和志工會合;他們前往佛堂,向菩薩恭敬頂禮,阿俊長跪,虔誠地細說心願。蔡美惠幫他添購了幾件日用品、書籍;徐雲彩帶他請購志工服,挑選禦寒的衣物。當阿俊穿上合身的外套,他感動地笑說:「身體跟心都好溫暖。」

|

| 〔圖說〕亦師亦母的蔡美惠(中)與徐雲彩(右),帶著剛出獄的阿俊挑選新鞋;穿上合腳的鞋,阿俊未來的路要走得更踏實。 |

屏東志工一路陪阿俊回臺中,將他交托當地志工陪伴;目前他在素食店工作,積極地適應新生活的步調。

阿俊說,學習佛法以後,他很容易感動哽咽,也時常出現笑容。他知道那是因為從身邊的人事物得到很多愛,「我想將這分愛散播出去,幫助更多的人。」

親愛的姑姑和爸爸,您們是否有看見呢?我正在努力的改變、精進自己,這都是您們為我種下的善因,我會用心灌溉,使之茁壯結果。

有句話我埋藏在內心很久,從未說出口……我真的好愛好愛您們。

|