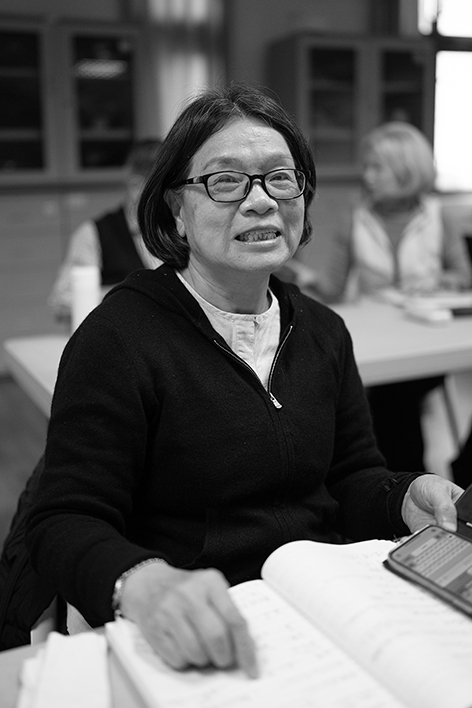

無悔的選擇——何慧純

何慧純曾感歎地說:「沈寂心中十八年的宿願,終於因緣具足,才真正走入慈濟做志工,而不再只是會員。更印證佛法所說,因緣不具足,是不得其門而入的。」

她的母親一直都是慈濟會員,往生時與告別式當天,慈濟志工都特地來助念與關懷,讓她感受到母親人生的最後一哩路圓滿莊嚴。蒙受佛恩,她希望有朝一日也能奉獻所學回饋社會。

可接下來的幾年,她的心靈備受打擊。

弟弟早逝,母親往生,父親也撒手人寰,幾年內送走三位至親,何慧純當時心中滿是憂悲愁苦,有一種舉目茫然的感覺。每每回到滿屋沈寂的老家,再也看不到倚閭等待的親人……

覺悟生命意義

二〇〇五年,朋友邀請何慧純參加法鼓山開山大典,並告知聖嚴法師年事已高,應該把握因緣趕快皈依。隔年,她皈依師父座下,雖然成了佛教徒,內心還是惆悵茫然。

直到二〇〇九年,聖嚴法師圓寂,她才突然驚覺自己不能再沈浸於失去至親的傷働中,那些如同走在暗黑長廊裏,望不見黎明曙光的蹉跎日子,已經夠長久了。

「就覺得應該要出來做一點事,那年我虛歲五十有四,在聖嚴師父圓寂同一年,主動報名參加法鼓山導覽志工培訓,希望在往後歲月,珍惜還能夠付出以及自利利他的機緣。」

十五年的導覽志工,也開啟接觸佛法的因緣,她從前常想著生命的意義到底是什麼?學佛之後,她明白了,「生命的意義在於自利、利他,行菩薩道永不退轉。」

她想起自己就讀女中時,曾看到甘迺迪總統的名言:「不要問國家能為你做什麼?而是問你能為國家做什麼?」「那時我就捫心自問,將來能為社會做什麼?渺小的個人只有微薄的能力,到底能做些什麼呢?」

接觸佛法與加入志工行列後,她才真正體會佛法是「活法」,是一種生活的方法與態度;而加入志工培訓過程,真正落實身(行為舉止)、口(所說的話語)、意(觀念與想法)三業,也讓她感受清淨莊嚴修行的重要。

志工服務,並沒有一定要局限在什麼地方。有一天她路過天母里,里長李陳菜蓮邀請她開設基礎日本語課程,讓里民學習日本語。何慧純隨順此因緣,當場答應,免費的日語教學至今已六年了。

本來是去教學,結果認識許多好朋友,相互調侃大家是一群樂齡老學童。

因為來上課的里民,大多是年長者或家庭主婦。有的是中日異國婚姻,希望能以日本語溝通;有的是想去日本旅遊,學語言能派上用場;而年長者則是笑呵呵地說:「學語言增長知識,也可以唱唱日本歌,和同學用日文交談……少煩少惱快樂活到老。」

何慧純在教學之前,總要花許多時間備課,一方面溫習舊日記憶,一方面不必趕進度、也沒有考試的壓力,讓大家為興趣而學習,上課變成一件快樂的事。她笑著說,這「無料(免費的意思)」的日語課,反倒在教學相長中,自己獲益最多。

覺察起心動念

學佛之後,事理清楚了,但何慧純覺得,要實際運用到生活中,確實不容易,尤其是對外人往往謙恭相待,對待家人卻容易疏忽細節,甚至不加思索地隨口出言,傷人於無形。

她舉例,和先生去日本自助旅行時,先是為了一個水杯有些口角,又為了急著趕往箱根的班車而產生焦慮,理智線失控導致情緒飆漲,當下兩個人都生起悶氣、相互冷戰,直到抵達箱根,才打破僵局。

「事後想想,好不容易能出來旅遊,是多麼幸福快樂的事,實在沒必要讓情緒來攪局、破壞雅興啊!偏偏這種齟齬小事還是反覆重演,經常出現在日常生活中,我先生有大量,總會先對我賠不是。」

何慧純笑了笑,「希望將來這種頻率會降低,如果能覺知自己逞口舌之快,就應該立即向對方真誠道歉,感謝對方的包容與諒解,總不能都讓他來包容我。所以,我的覺察革命尚未成功,仍須再努力。」

除了覺察自己的起心動念,她說日常生活中所接觸的人、事、時、物、地等,都未必能夠順心如意。聖嚴法師教導眾人的「四它法」:面對它、接受它、處理它、放下它,就是很好的練習。

如何練習?當考驗來臨時,以正向的態度去面對它,了解這是累劫因緣果報去接受它,積極地去處理它,處理之後要放捨所有一切,心中無所殘留。

何慧純舉例,有一天和先生走在騎樓內側,準備左轉時,騎單車的女士從巷弄快速騎入騎樓,正面撞上來,當下她胸口疼痛,女騎士則因撞擊力道較大,而倒在地上。

女騎士橫眉豎眼責怪她:「為何走路不看路?」

瞬間,她也被激怒,氣憤地說:「騎樓本就是行人的通道,不是讓單車橫衝直撞的地方。」

女騎士依然氣勢凌人,這時她已冷靜下來,嚴肅而平和地說:「那就報警處理,請警察依法公辦!」

女騎士一聽,悻悻然騎車離去。

她和先生覺得自己只是皮肉傷而已,大家平安就好,情緒很快釋懷。

「所以要藉事練心,面對、接受、處理、放下,能夠正向轉念或代位思考,就能化解無謂的紛爭,在生活中真正輕安自在。」

何慧純也強調覺察的重要性。

「人的三毒——貪、瞋、癡從何而來?內省覺知很重要,否則我們可能會一直認為都是外面的問題、別人的問題,這就是心外求法,不能意識到自己的問題,就永遠也解決不了自己內心的根本煩惱。所以上佛學課,就是希望能夠明白佛陀的教導,了解三法印——諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜。」

除了覺察,還要能安住於當下,正確認知。

她提到,有位朋友的親人往生,希望將骨灰放置靈骨塔祭拜,家人對於塔位靠近地藏王菩薩的遠近而有不同的價格,煩惱應該怎麼選擇,就來詢問她的建議。

她回答:「佛法提到眾生平等,地藏王菩薩必定也會平等無差別來救拔一切眾生,不會因為塔位遠近,或是價格高低,而產生差別救度。我們不要被世間法產生的外相所影響,選擇能力所及就可以了。」

學佛多年,種種經歷都讓何慧純不免感嘆:「佛法是這麼好,可是知道的人這麼少,誤解的人又這麼多,真是好可惜。」

心靈環保更重要

何慧純的先生蔡平洲是慈濟志工,與北投二區徐文龍相識多年,二〇一七年引薦她加入日文組志工。大學主修日文、輔修中文的她,在日文組做志工再適合不過。

回想母親往生時,她就想要加入慈濟做志工,沒想到經過了十八年後才進來。無論如何,能圓滿當時的心願,她已經很滿足了,從六十三歲加入日文組至今已經六年,常常笑著說自己還是新人,需要多加學習。

「先前當導覽志工,是個需要體力與耐力的任務,上年紀的人比較難以勝任。能夠加入日文組,還能奉獻所學,真的很開心。筆譯本來就是我鍾愛的工作,加上我一直都維持著閱讀的習慣,每天學習新的語彙用詞,也能防止智力退化。」在日文組幫忙翻譯,對何慧純是挑戰也是學習,她很願意投入這個領域。

雖然自己是慈濟的新人,但先生加入慈濟已二十多載,她在耳濡目染的潛移默化中,特別敬佩慈濟落實環保的精神。

何慧純解釋:「想想看,地球是人類目前能居住的地方,如果我們還不珍惜的話,將來會變成什麼樣子?」

她說,縱然知道地球週期有成、住、壞、空的歷程,這娑婆世界終有毀壞的一天,但我們也知道,地球這麼多的汙染,包括海、陸、空都無法倖免,這些都是人類所造成的。有一天,當森林、海洋滅絕了,動物滅絕了,那麼人類離滅絕還有多遠呢?

她認為,慈濟提出的環保救地球,是非常重要的理念,不是因為地球有成、住、壞、空,人類就可以肆意毀壞。而既然說到地球環保,一定不能疏忽心靈環保。

何慧純服務於教育界三十一載,最感嘆的就是學校教育生態的改變。「從前小學有生活與倫理課,後來都取消了。」

「不教導孩子基本的生活倫理,不給予正確的價值觀,如何培養出好的人格教育?教育是百年樹人的工作,需要從小循循善誘,就像一棵小樹苗,從小就要灌溉、施肥、剔除病蟲害,才能好好成長,茁壯為大樹。」

她又提到,從前的國中課程教的是「公民與道德」,現在只有「公民」而「道德」卻沒了。曾有國中教師無奈痛心對她說:「現在大家都講求公民權利,而道德早就被遺棄了。」

「所以心靈環保很重要啊!生命固然無須太嚴肅,但應該做的事都不能忘記。」她想起孔子說的「見賢思齊,見不賢而內自省」,就算影響不了別人,至少要先從自己做起。

何慧純感恩地說:「我很慶幸自己有抉擇能力,加入正信佛教團體,不只是環境淨化,更要讓人心也淨化,我會從自己努力做起。」

何慧純無償在社區開設基礎日本語課程,教里民學習生活日語。(攝影/鄭映航)

|