情操與意志

▪ 撰文‧林安梧(慈濟大學宗教與人文研究所教授兼所長)

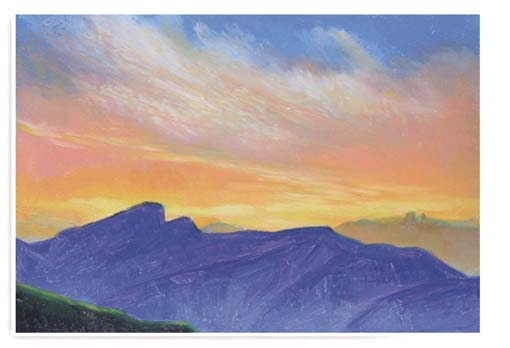

插畫‧李讚成

情緒是血氣,情感是意念,情操是意志。

血氣常因無明風動,意念免不了業力沾染,

意志則是發了願、立了志,有了志、有了向,也就有了力量。

二十年前,來到「後山」,參加花蓮師範學院所舉辦的「道德教育國際學術研討會」,學者雲集,盛況一時;花蓮師院陳迺臣校長因而另增了一場吉安的「函園之會」,由天主教士林哲學派的傅佩榮教授以及當代新儒學派的我,論辯孔孟之學到底是「性善」還是「向善」。此外,我更專程請好友陳瑞深教授帶領去參訪靜思精舍,只覺在那裏天地祥和、自然優雅,令人悅樂。

興許是花蓮的自然恬適,讓人心清理明、讓人和悅相待,「函園論辯」原先可能劍拔弩張的場面,竟也條理分明,卻又雍容雅致;興許是參訪了靜思精舍所帶來的祥和法喜、悅樂滿懷,也就不會只是爭辯,而是清楚的辨析與議論。

這些年來,多了些能量場的理解,也更明白了何以佛教常說「身、口、意」要清淨,自能累積善的能量、自能和風細雨、自能溫良謙讓。道教的老子也說「人法地,地法天,天法道,道法自然」,人學習地的博厚,具體的生長;進而學習天的高明,朝向普遍的理想;進而邁向根源之道,學習總體的關懷;最後則更要體會得和諧自然,生生不息。 儒教的《中庸》講「喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和」,講「中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也」、「致中和,天地位焉!萬物育焉!」。 「中」就是不過度而適度,由適度而合度,進而能由合度之分別相入於無分別相,再由此發而中節,自然合度、適度,也就不過度。天地位、萬物育,原只如此而已。

三十多年前,初為人師,面臨高中學生血氣未定,卻又剛強得很。記得當時諄諄教誨,總捻出這段話來:「要忍受情緒,鍛煉情感,成就情操」。我說情緒是血氣,情感是意念,而情操才是意志。血氣常因無明風動,意念免不了業力沾染,而意志則是發了願、立了志,有了志,有了向,也就有了力量。這就是人生的著力處,具體而真實、真實而具體。一切總在倫常日用之間爾矣!

來了慈濟大學教書,更體會到證嚴法師《靜思語》:「前腳走,後腳放,把握當下向前邁進」的道理。果真能如此靜思,自能勤行大道,也就能成就慈濟人間事。這是日常生活周遭的事,沒什麼偉大,卻是重大得很,能「聞一善言,見一善行,若決江河,沛然莫之能禦」、「推恩足以保四海」、「四海之內皆兄弟也」,你說這重大不重大。 居在慈濟大學宗教與人文研究所的長廊,與學生們經典晨讀,伴著《論語》古韻、茶香薰然,想起二、三十年前的往事,悠悠然間,望了冬雨過後的山嵐雲霧,慢慢泛出清晨的霞光。

果真!後山日先照。這原是我們的信仰、我們因之而實踐,我們也因之而療癒。

|