愛零距離 靠近病患多一點

◎ 撰文.李委煌 攝影.蕭耀華

|

| 〔圖說〕李聲國的診間內外總是站滿了人,他忙到經常以餅當正餐;患有肝疾的他顧不上自己應該多休息,因為他實在不忍心讓病患失望。 |

在福鼎醫院,

醫師把手機號碼交給病患,並不是什麼新鮮事;

醫護人員爭取機會下鄉義診,也已蔚為一股風氣。

當他們看重病患的需要,也同時提升了醫療專業的價值;

當他們更貼近病患一點,會發現自己更喜愛這份工作了。

週一上午,福鼎醫院康復科門診人聲鼎沸,主任李聲國的診間尤其明顯,即便只想擠身進出都很困難;桌上病歷厚厚一疊,李聲國拉開嗓門大聲問診,有時也起身指導患者肢體動作。上門求診者實在太多,診間裏根本顧不得隱私,大家相互聽著彼此的病情與家務事。

李聲國將手機號碼開放給病患,像是二十四小時不打烊的便利商店,隨時都在提供病情建議及救命諮詢。右手話筒尚未掛下,左手又講起手機,兩支電話夾著臉頰,望上去像是愛耍寶的老小孩,常逗得大家哈哈大笑;完全沒有架子的他若不做醫師,或許會是位風趣幽默、肢體豐富的舞臺演員。

「當醫師沒什麼,是病患成就了我們。」李聲國就是太容易感恩、太貼心為信任他的病患著想,所以中午常只能以繼光餅果腹;有病患遠自五百公里外的浙江麗水前來,「想說要讓他們早點回家,我遲些吃飯或下班無妨的。」後來另一位求診者說,他來自更遙遠的雲南……因此,李聲國曾在看診時倒了下去,畢竟體力負荷實在過重。

中醫出身、後來成為復健科和骨科知名醫師,忙於門診的同時,他還得另撥時間兼顧教學,也常下鄉「往診」,為遍遠地區老人看病。「他從來不推辭,人叫了就去。」同在福鼎醫院服務、現為輸血科主任的太太潘冬芬,很清楚先生的個性,儘管擔心他的肝病舊疾,卻也能理解他志為人醫的使命與堅持。

他的手機號碼十多年沒變也不敢變,就怕病患有急事找不著他;儘管有時他才入睡,就被電話聲吵醒,「人家就是有需求才找我啊,怎好意思拒絕人家?」

當醫師最快樂的事

今年五十七歲的李聲國,在福鼎醫院服務三十年,是病患、同事口中的良醫。他的病患有許多是勞動者,他不在意他們是否窮髒臭,只想盡量減輕他們的病苦;又因為擔心他們的經濟負擔,還費心研究中草藥,讓農村病患可以就地取材治病。

一九八九年,有人看上他的專業與聲譽,邀他開發龐大商機的醫藥事業,年薪人民幣三十萬元。當時月薪人民幣一千兩百元的李聲國,不但沒有向錢看齊,甚至還常自費買藥照顧貧病者。

他師承中醫名師,也效法恩師從早到晚看診,僅以繼光餅充飢,直到最後一位患者離去才起身。他說,二十多年前,有天已過中午十二點了,一位病患才匆忙趕了過來。「怎麼那麼晚才來呢?」他口氣不耐地詢問後,才知道那病患家住四、五十公里外的偏遠山村,清晨三點摸黑起床步行二十公里,再轉搭兩小時車程來福鼎……說著說著,淚水從病患眼眶滑了下來,「我聽說您人很好,所以來找您。」他的心糾成一團,二話不說趕緊看病。

這事對他行醫影響甚鉅,以病患為重;而他所帶領的康復科,正是醫院內最有口碑,也最常隨同慈濟志工前往貧病案家看診的科室,因為出院後的臥床病患,經常需要接受復健指導、傷口照護及針灸治療。

家住店下鎮的周為祥老爺爺,今年八十一歲,太太長年受巴金森氏症所苦,兒子有二十多年癲癇病史;老人家雖年事已高,依然種田採茶,是全家人經濟支柱,但去年底中風摔倒,在床上躺了兩個多月。

今年二月底,志工接獲提報,驅車前往慰訪,看到老人家失禁,尿液甚至浸破了背下所鋪的涼席,墊被也已壞爛;幾天後志工與醫護人員帶著厚棉被、棉襖、內衣和生活用品再次來到,撤掉濕漉被褥,換上全新乾爽的被毯。

從小兒科轉調康復科不久的護士劉月琴,脫掉老人濕漉漉的衣服,開始幫他擦洗了起來,她笑著說:「我把爺爺當做我們兒科的嬰兒了!」她發現爺爺臀部的褥瘡結疤了,背上卻長出碗大的褥瘡,她以自製土方敷上傷口,再換上內衣,爺爺已經不再呻吟。

接著,康復科王彬醫師,以她擅長的針灸輔以電針儀治療,十幾分鐘後爺爺已經可以坐起身來。在旁目睹過程,家屬更是細細觀摩,學習日後如何幫他復健。志工王念蟬給老人家脫襪,用熱水洗腳、擦乾後,老人眼角的淚悄悄湧出;翌日,志工們又陪著患有巴金森氏症的奶奶到福鼎醫院神經內科看診,重新配藥改善症狀。

為病患扎針時權威而有效的王彬,脫下白袍後卻是怕暈車的小女子,每每下鄉車行起伏顛簸,她便昏沈作嘔;但想到偏遠貧病患者的需求,她往往拿起針包、儀器就跟著走。「看到周爺爺的狀況,我覺得很惋惜,因為只要復健跟得上,老人家還有可能再站起來的,家人也能從長期照顧中解脫,這就是我選擇這個專業的期待,也是我們做醫師最快樂的事情。」

|

| 〔圖說〕劉月琴不久前才從兒科轉調康復科,常跟著志工訪視貧病案家的她笑說,幫忙臥床老人翻身或照護傷口時,就當作是照顧小孩子那樣來疼惜。 |

甘願付出,甘心承受

二○○○年九月,慈濟首次和福鼎醫院攜手舉辦大型義診。王彬說,那天夜裏兩點,臺灣慈濟志工才抵福鼎,清晨四點後就起身準備。一整天看診,一位當地醫師對她說:「太累了,不來了。」第二天換另一位醫師輕聲問她:「你有沒覺得眼花腳抖?我都站不起來了。」兩天義診,竟然累壞了他們這批福鼎醫師。

從那時起,王彬就很佩服臺灣慈濟人的精神,「我們是當地人,都那麼累了,何況是遠道而來的他們?」她實在難以理解,「才睡兩個小時,怎麼那麼精力充沛、那麼開心?」有一天回頭想,她才知道,那或許就是證嚴上人所說的「甘願做、歡喜受」。

王彬有低血壓毛病,幾次難以應付大量門診病患,忙到暈了過去;沒空吃飯,她隨身帶些糖果補充血糖;她不太敢喝水,因為喝多了得跑廁所,「天氣挺冷,病患還躺著、趴著等我,他們的肚子、臀部掀露在那裏,你能要他們等你吃個飯、吃個點心嗎?我做不到啊。」

她站著給人扎針,有時覺得腰好痠,想小躺一下也沒地方,「因為都被病患給躺滿了。」她跑牙科做牙齒,但不敢跟門診病患請假,於是一大早去牙科排隊,搶得前幾名處理好,然後趕回去看診;「我們還真是不能生病啊。我聽到人家說,王醫師啊,你昨天怎麼沒來?我等了你好久……就會覺得自己被需要。除非我倒下來住院了,否則沒什麼好講的,我就是會振作。」

王彬坦言,這工作每天都很辛苦、壓力很大,工資與付出的心力、時間也差距頗大,「但總覺得自己救人的價值能充分體現。」看到病患被抬著進來,然後慢慢能坐輪椅,之後再能扶著牆走,最後竟自己走出院返家,就覺得累得很有意義。

「比起王斌醫師的腫瘤內科,心理壓力很大,我的科別好多了。」王彬換個角度善解自己的工作,同時也促狹一下同事王斌。

在福鼎醫院服務二十五年的王斌,是中醫腫瘤內科的主任醫師;她的母親是位助產士,一些來自管陽鎮老家的病患迄今仍記得她的母親,讚許她為人好。

幼時,夜裏只要有人敲門喊著:「快要生了!」母親提了箱子就走;有時孕婦得熬上幾天幾夜才能分娩,母親將王斌託寄在叔叔或友人處,心無旁鶩為人接生。母親奔波的身影,是王斌行醫的典範,她也想效法那分盡責與使命。

慈濟人援建醫療大樓,她看到香港慈濟志工辦義賣義演募款的報導,一幕畫面中,布條上寫著「福鼎需要醫院」,給她印象最深刻。「志工不認識我們,只知道這裏的民眾有需要,就積極採取行動。」

|

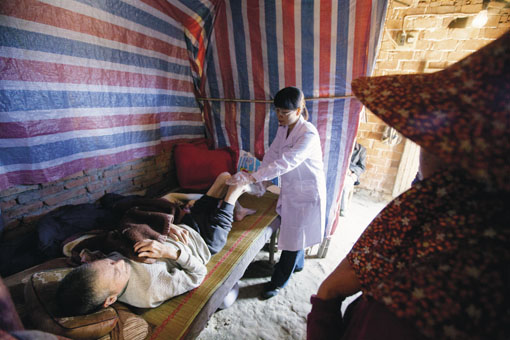

| 〔圖說〕周為祥老爺爺的磚瓦房床上,搭起一大片塑膠布以防老鼠;王彬醫師再度來到,為他針灸復健。大醫王權威又柔情,是病患及家屬的貴人。 |

她也看過福鼎當地的志工,和上人距離遙遠,卻努力付出;她自問:「身為醫院一分子,我該做些什麼呢?」她內心篤定,能成為一名視病猶親的良醫,就是最大的回饋。

新進人員必修課

近年來,大陸醫病關係緊張。去年九月在深圳,一名嬰兒被診斷要做十萬元的手術,後來去另一家醫院求診,只需吃八毛錢的藥;儘管事件最後證明最初的醫師診斷無誤,患者父親也致歉,但因為媒體報導失察,引起眾人對醫師道德的批評聲浪。今年三月,哈爾濱一所醫院發生患者殺醫案,更使得醫護人員自危。

「醫師確實是個有風險的工作,」福鼎醫院副書記吳家寶說,最好的保護傘,是挖掘出自己心靈最善良最美好的那部分,成為一種自覺性的工作態度,病患自然能體會得到。

福鼎醫院這幾年醫療糾紛減少,各項滿意度幾乎都有九十五分以上。院長李桂心以為,這緣於同仁們的態度,與慈濟醫療人文的學習有關,「新進人員參加慈濟課程,是行醫的必修課;醫護同仁參加義診,是生涯的歷練。零距離接觸才能真正了解病苦,病患不只是把生命交給我們,而是把整個家庭交給我們。」

原本由慈濟志工在院內小規模的醫療人文分享,自二○○八年起成為正式的活動,慈濟醫療人文營逐漸成為傳統;院方針對每年新聘醫護人員安排慈濟志業介紹等課程,甚至實際上病房慰訪住院病患、下鄉關懷貧病案家、到慈濟環保站學習資源分類及回收等。

今年的醫療人文營是歷年來規模最大的,有百餘人參加,由去過臺灣慈濟的醫護主管當隊輔、當講師,還自行組織排練「白袍禮讚」手語表演;從籌備到課程結束,院長等主管全程陪同參與。

吳家寶說:「種種活動的辦理,唯一目的是希望同仁學習慈濟人的慈悲,時時提醒自己『志為人醫』、『志為護理』的救人初發心。當他們看到『典範』,覺得這是對的,就會願意起而效尤。」

今年九月底在臺灣舉辦的國際慈濟人醫會(TIMA)年會,多位福鼎醫護人員參加;呼吸內科主任吳正琮感覺,許多上臺分享的慈濟醫師年資與他相當,但做得比他更好,「透過交流看見差距,未來還要更落實去做。」神經外科醫師徐偉也說,過去總覺得醫師面對病患該手放在後、一臉權威,現在則學會將手放前聆聽,或拍拍病患肩膀、握握手要他加油。

神經內科醫師陳冬良則說,福鼎醫院有「做志工的氛圍」,而且資深者會帶領著新人;如今即便是醫護人員想參與慈濟義診,也得報名排隊才有機會,「每個科室都有限定名額,不是你想去就可以去的。」他認為最有意思的是:「醫師報名義診也並非只能看病而已,有時也可能被分派到活動組或香積組,例如上次就有位泌尿科醫師煮東西給大家吃,很不同的體驗。」

陳冬良在四川汶川大地震後,曾跟著慈濟前往災區義診;「雖然病患非常多,但每看完一位,志工就跟他彎腰合十,感恩他們給我們服務的機會。這讓我很震撼。」看到災區情景或貧病患者,陳冬良也感覺到自己的平安與福氣,「我很感恩慈濟帶給我不同感受,也感恩有這機會能回饋社會。」

|

| 〔圖說〕腫瘤內科醫師王斌看盡生死,卻常保爽朗樂觀;面對絡繹不絕的重病患者,她將壓力轉化為使命,盡力照顧好他們的身心。 |

醫師治病,慈濟治心

近十年的慈濟人文學習,福鼎醫院搶救生命的態度與想法,在醫治王亞惠的身上可以清楚看見。

三歲時,王亞惠父母離異,隨後陸續跟著奶奶、姑姑生活,十三歲時離家出走,從廣西老家輾轉來到福鼎,而且染上惡習;今年四月底,她被朋友扶進了福鼎醫院急診室,診斷為嚴重肺膿腫,五月成為呼吸內科收治的病患。

「她沒有表情、眼神空洞,有時完全不理人,有時又破口大罵……」吸呼內科主任吳正琮說,王亞惠是他行醫二十年來,碰過最不配合的病患,她怕痛,不讓護士打點滴,伸腿就踢,不肯接受治療,「但她才十五歲,就跟自己孩子歲數一樣,不能不去管她。」

她身無分文,病情複雜更是讓醫師們愁眉不展,也評估是否轉診到大醫院。院長李桂心得知此事,清楚指示:「不計代價,全心治療。救了她就是救了個家庭,讓她將來能重回社會。」

院方開了專戶墊付醫療費用、請保母照顧,讓醫護人員專注醫療;社工人員聯繫民政單位,透過各種管道找尋她的家人;志工時時在旁關懷,設法打開她的心扉。

志工鄭爾婷形容,剛走入病房真像是走入雷區,就怕一不小心讓她關上心門。她說想吃枇杷,志工冒雨買來剝皮餵她;還請來美容院老闆,經過一番好言相勸,終於說動她剪去一頭亂髮。

在她住院半個月後,終於找到她的父親,也才知道她謊報了姓名和年紀;這幾年來父親在附近城鎮邊打工、邊找尋她,還是透過公安幫忙才給了他來福鼎的路費。他每天靜靜地站在女兒病床旁,看著女兒不肯讓護士抽血而哭鬧,看著志工一次次耐心的開導和撫慰……

當病情好轉,她漸漸開朗起來,能走動後,她最大的心願就是去看看慈濟志工工作的地方。住院五十餘日,出院時由慈濟資助返回廣西老家的路費。

吳正琮認為,王亞惠能治癒,是醫院文化與慈濟人文的「完美結合」,「醫師治病,慈濟治心。」正因為如此,觸動他想要了解慈濟更多一些。

吳正琮認為,慈濟人文是一種信念,「無論我們從哪條路走、信仰什麼宗教,感恩、尊重、愛是最終的目標。」吳正琮家中長輩均為基督教徒,但他說:「宗教信仰的核心就是『愛』。為了愛去做事情,就沒有界限與分歧!」

●

早年,大陸農村「看病貴、看病難」,窮人家「大病扛、小病拖」,不得已才往醫院跑;常有人說:「救護車一響,一頭豬白養」。近年來「新型農村合作醫療制度」與都市人的「城鎮居民醫療保險」,可申請報銷比率提高許多,醫療費用負擔變小,人民就醫的意願與意識自然提高。

十餘年前,福鼎醫院接納無主病患,救命為上,也因此呆帳嚴重;二○○三年慈濟醫療大樓啟用,所成立的慈善基金延續了救濟貧苦的精神。而今醫療保險能照顧更多人,福鼎醫院也更重視人文關懷的帶動。

|

| 〔圖說〕融合慈濟精神的「醫療人文營」,是每年醫院新進人員上崗前的「必修課」。資深護理人員和志工透過生命教育課程,再一次相互提醒選擇這個行業的初衷。(相片提供╱福鼎醫院志工室) |

呼吸內科主任吳正琮,提及他來臺的學習與觀察:「臺北慈院一千兩百床,每天門診量四千人次,跟我們差不多;花蓮慈院雖然在偏鄉,但人文態度好,又有良醫,吸引很多人從西部跑去東部看病。」

他說,病患慕名而來,這「名」除了以先進設備和技術來治療疾病,更重要的是「愛的效應」,也是福鼎醫院要發展的方向,而對此他充滿信心:「剛開始行醫時,我沒有想過自己喜不喜歡這行;但現在,我還真喜歡我的工作。」

|