瓊州踏月 一期一會

◎撰文‧胡青青 攝影‧張清文

|

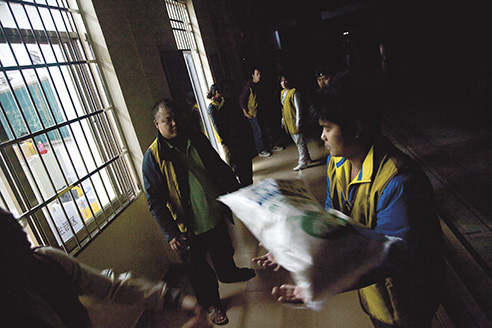

清晨五點,近五十位海口社區志工齊聚發放現場,摸黑排成一條人龍,將大米傳遞至發放點;「這簡單,前天做過。」原來前晚大米送抵時,他們就來協助搬運到儲存區。

|

城鄉差距、貧富對比,

貧苦人家難抵時代洪流;

慈濟冬令發放至少能讓他們安度這個冬季。

月色中,

一百位民眾自動前來卸下千包大米,

以善意相逢,

勤快的身影在黑暗中隱隱發光……

經過兩個多小時的飛行,我從短暫的小憩醒了過來,這才發現機窗外天色已暗;正當我準備看清時間,機艙座位上方安全帶警示燈瞬間亮了起來,接著傳來:「各位旅客,本班機即將於三分鐘後降落海口市的美蘭機場……」

飛機緩緩降落時,濃重暮靄讓我看不清他真正的面容,只隱約看出在此時節中,他還擁有跟臺灣一樣充滿綠意的植被;走出機艙,呼吸的第一口空氣有著跟臺灣一樣的溼度及溫度。

海南島,中國的國境之南,別稱瓊州;一九四九年成立行政區,一九八八年升格為省,同時成立海南經濟特區,經濟得以快速發展,隨後於二○○九年正式列為國際觀光旅遊島,更加快其市容的改變。

所以當載著臺灣發放團員的巴士,進入海口市的市區,街道兩旁櫛比鱗次的高樓、立體交錯的交通建設,川流不息的車潮及五彩絢麗的霓虹,讓我覺得海南相對於大陸沿海城市一點也不遜色。

「海南近幾年來發展快速,相對地就得忍受經濟快速發展所帶來的物價高漲……這次發放的美蘭區是海口市發展最早的舊城區……」車行途中,海南志工蔣付軍師兄的這席話,將我從海口市絢麗現代的城市景觀拉回現實中,開始正視我此行的目的。

不是口號,是行動

「大米七點要運到學校……」蔣師兄在車上與人聯絡的這句話,讓我頓時繃緊了神經,在他掛上電話時,我著急地問:「在那裏?有人記錄嗎?」他看了我手上的相機一眼,笑了笑搖搖頭;坐在我身旁的許學智師兄心領神會地問:「你們想去?」同行的人文真善美夥伴馬上點頭如搗蒜。

一小時後,當我們來到海口市第二十九小學,隨即被眼前的景況給震懾住,烏雲掩月的黑暗校園內,夜風瑟瑟吹著,近一百多名熱心民眾,自成兩條長長的人龍,井然有序地從卡車上將一包包大米接力搬至學校活動中心置放。

放眼望去,只見幾位穿著灰色志工服的志工穿插其間,其餘皆穿著便服,其中不乏繫著領帶、身著西裝的白領階級,還有不少腳踩高跟鞋的年輕女孩,我擔心提醒:「小心!小心!」她們完全沒放下手上的米袋,還直安慰我:「沒事!沒事!」

攝氏十度的低溫夜裏,這群人脫下外套,隨意放置一旁的走廊上;在昏暗的光線下,我看著一張張大汗淋漓卻滿溢笑容的臉,跟一雙雙布滿青筋、血脈賁張的手臂,及一聲聲鏗鏘有力的吆喝聲;感性的我,心被鼓舞得更加沸騰了起來。

不到一個半小時,二十二噸、一千五百包的大米搬運完成;看到這樣的速度及成果,我不禁好奇地問:「聽說去年才二十多人來搬大米?」一旁的志工說:「對啊!就因為人少,我們整整搬了一夜呢!」也因為這樣,今年慈濟志工特別提前邀約,除了去年參加慈濟冬令發放的志願者,更有許多人慕名而來;而這些揪團而來的志願者清楚表示:「大家都想做好事,只是找不到管道,現在我們知道找慈濟就對了!」

當大家任務完成,站在排列整齊的大米前,齊聲喊著「為人民服務」,這個一直被我認為八股到不行的「口號」,竟然讓我兩眼泛起淚來;因為在此,它不是「口號」,是付出「行動力」的展現。

窄巷相逢,憫處境

兩日後,海口市第二十九小學發放現場上人聲鼎沸,陳文師姊一番關於日前上海跨年踩踏事件的提醒,讓我對今日的發放少了以往的感性,而多了一分戒慎。

但鄉親給我們的熱情一如既往,有幾位老奶奶從我口音中察覺我非本地人,在得知我是來自臺灣的志工,便緊緊拉著我的手,絮絮叨叨說著我聽不懂的話,我輕撫著她的手,轉頭對著身旁的當地志工求救,她很有默契翻譯:「奶奶問,你冷嗎?來這裏習慣嗎?」我急忙揮著手說:「不冷!不冷!很習慣!那您冷不?」她聽懂了我的話,指著身上舊棉襖,接著摸了我的臉,笑著露出缺了牙的乾癟牙口。

發放現場我四處觀察,接著問出心裏疑惑:「美蘭區老人家好像很多喔?」當地志工陳燕簡單說明情況,最後淡淡說了句:「唉!能走的早就搬走了!」當時我還沒完全意會,直到發放結束,下午進行入戶家訪時,我才真正了解這些前來領取物資的鄉親處境。

美蘭區上坡下村的狹窄巷弄間,最寬不到一公尺,窄則五十公分,志工除了必須不時地側身而過,有些地方還因低矮的房簷得弓起背脊鑽過去;除此,每條巷子的轉彎處,都接著幾條大小不一的巷子往外幅射;天光透不進暗巷中,老舊住家一戶挨著一戶建著,好似沒有盡頭的黑洞,置身在這如迷宮般的巷弄中,我只能緊緊地跟著。

聽到前方志工說:「就這家!」接著輕聲問:「有人在嗎?」我忙著打量這破了玻璃的窗、沒了門的家,隨著有人應聲,我們一行七人走了進去,忽然間一隻壯如小貓身形的黑色毛物衝了過來,在我還來不及看清是何種生物,它已快速地爬過我的白鞋。

直覺反應的尖叫,讓所有人都回過身來看著張著大嘴的我,問我:「什麼事?」當我準備回應時,卻跟主人符先生對上視線,從他眼裏,我感受到他的不自在與歉意,我急忙地回說:「沒事!是我不小心撞到東西!」

符先生因有心臟痼疾而無法工作,家中生計只靠妻子打零工的收入;狹長的屋內僅用衣櫥做出簡單的隔間,而每個隔間除了一張床就是雜亂的衣物。

符先生指著今早領回的物資說:「謝謝你們!」志工看到另一張床只有一條薄被,關心地問:「領回來的毯子要拿來用,它是寶特瓶回收做的,很暖和喔!」符先生隨即掀開被角,拉出裹在被裏的毛毯說:「我蓋了,真的很暖!」

「孩子呢?在家嗎?」志工關心他就讀高中的兒子,他神情不自在回說:「不在!」幾位志工望著床上那一團有著人形的被子,體貼地不去拆穿;接著關心叮嚀著:「您多休息,別累著;那孩子您就多鼓勵他好好讀書,也多了解孩子在想什麼。」

|

元月十日發放後,志工入戶家訪,蔡奶奶談起家中窘境不禁悲從中來。生活在海口市舊城區,世代務農的住民,難抵社會快速經濟化的腳步,志工切身感受她的無奈,用心傾聽陪伴。(攝影/黃昌裕)

|

社會暗角,不離棄

志工在巷子轉了幾彎,來到一間有著歲月痕跡的舊洋樓,「蔡先生在家嗎?」志工將身子探進院子問,只見一位老奶奶坐在院子裏。

幾位本地志工表明來意,蔡奶奶也熱情地招呼大家;但沒想到,當她談及兩年前往生的大兒子時,不禁悲從中來,淚眼婆娑地說著,五十年前就定居於此,世代耕作的土地這十幾年來被徵收,這個家庭也因此斷了生計。

奶奶說:「我五個孩子都沒讀書,只會種田,田沒了,這些年來他們完全失業在家,就只靠媳婦賺些錢養家。」蔡先生這時走進了家門,同時也聽到母親的失望與擔憂,他滿臉愧意退出家門,來回地在巷子裏踱步。

志工溫言軟語勸慰著奶奶,好一會兒她才破涕為笑;隨行的男眾志工,拍了拍蔡先生的肩膀安慰:「老人家沒別的意思,她只是擔心!」蔡先生理解的點了點頭,勉強露出一抹笑容。

在走出巷弄時,我頻頻回頭,因為前方幾步之遙,便是光潔明亮的市街景象,而我後方幾堵牆外,卻是一個破落世界。我思索著這些家庭的問題,腦中忽然浮起巷弄裏每間房,牆面上一抹紅色噴漆,那是相關部門即將整頓當地的拆遷註記,但此事已懸宕多年,因為大家都不知道這一步,是不是又會帶給這些家庭更大的衝擊?

或許這個問題,沒人能給答案,但是我心裏清楚,這些生活在社會暗角的鄉親,未來的日子將有志工陪伴。

明日希望,勤學習

不同於城市裏的貧富對比強烈,國興中學的助學生家訪,讓我對海南的城鄉差距有更深的感受。

國興中學為海南省的重點中學,學生來自海南各地、成績名列前茅,其中不乏家境清寒及偏遠少數民族奮力求學的孩子。海南志工針對三十八位助學生一一家訪,了解家庭狀況;也因為學校的信任,孩子及家庭的寄望,志工對這樣長途跋涉的家訪工作一點也不嫌苦。

無論是離海口市四十分鐘車程的澄邁縣,種地父親對兒子的期望;亦或是兩小時車程的儋州市,照顧病妻以摩托車載客維生的父親小小心願,了解他們的家庭後,我更心疼這些奮力求學的孩子,他們除了肩負求學脫貧夢,心中更藏著難以言喻的痛楚……

家訪中,志工得知中學生黃起日的二姊,因家中經濟困頓而選擇中斷學業,出外打工貼補家用,起日對於二姊不能繼續學業一直深感愧疚,他說:「二姊的學習也非常好,可是家裏實在供不起.。」

好強的何秋麗,則時刻擔心拖著病體打工的母親,她幾度抿著嘴、噙著淚對志工說:「我只想好好學習,讀個好大學,畢業後找到一份好工作,撐起這個家。」

一月十二日國興中學助學金發放,孩子恭敬地從志工手中接下這筆助學金,那薄薄的信封袋內,承載著他們未來的希望。活動最後,我抱了幾位當天陪我們返家家訪的孩子,嘮叨地唸著:「天冷!衣服多穿一些,別凍著了。」接著我將脖上的圍巾扯下來,幫孩子圍上,孩子推拖著,我堅持地說:「乖!我今晚就回臺灣了,你就留著吧!」此話一出,孩子突然僵了身子:「這麼快?那您……」我沒等她把話問完,就緊緊抱著孩子,淚水更是不爭氣滑了下來。

回臺的這幾天,整理著一張張的照片及檔案,再度讓我沈浸在那些日子的感動,不管是家訪鄉親、助學的孩子,或是志工歡喜付出的身影,我都心懷感恩;因為這一期一會的相遇,是累生累世的善因善緣來成就。

|

黃起日的父親(中)幼時因家中經濟拮据而失學,一輩子辛苦種地,他只希望兒子能過不一樣的人生;對於慈濟助學的幫忙,他告訴起日一定不要辜負大家對他的期許。(攝影/鄭玉轉)

|

|