林月美 承諾如常

◎撰文‧邱如蓮 攝影‧邱祥山

人生歷程:1956年出生,1993年開始參與慈善訪視,2002年受證慈濟委員

訪視資歷:22年

訪視祕訣:先肯定對方,給予信心,心要保持關懷、多傾聽,如此才能起到正向的作用。自己的心也要安定,像是無聲的承諾,讓對方覺得無論遇到什麼困難,都會有人在身邊。

志工心得:不用特別去想為什麼要這樣做,正確的事情都是「做就對了」。

五點半,鬧鐘響起,林月美起身整理好自己後,就開始為一家人準備早餐,先生喜歡吃麥片粥,女兒要帶出門的是前一天包好的餃子,搭配的是自己催芽的豆漿,另外再幫牙口不好的婆婆,準備營養素飲品。

忙了一圈,等家人起床用早餐的時間,林月美坐下來,打開慈濟個案本,想一想昨天探訪的個案,將其家庭需要的幫助與關懷重點記錄下來;整理到一半,與家人用完早餐,送他們出門上班,她也穿上導護媽媽的背心,步行來到離家不遠的臺中國小,在校門附近的十字路口站定。

七點多,臺中市東區後火車站的街道已經車水馬龍,有趕著上班的上班族,也有剛剛買完蔬果的家庭主婦,還有趕著送孩子上學的家長。林月美說,現在自行走路上學的學童愈來愈少,如果遇到這樣的孩子,家長多半都是很忙碌,無暇接送子女上下學;所以能守護這些孩子平安,感覺很好。

年近六十的林月美說:「二女兒七歲上小學後,我就開始做導護媽媽了。」要追根究柢這樂於助人的個性,她認為跟娘家媽媽很有關係,土生土長在臺中長大,從前家中務農,雖然不富裕,但母親自己種植的蔬果,總是會分給生活較拮据的鄰人;耳濡目染之下,林月美見人有困,只要自己可以,就會習慣伸出援手。

|

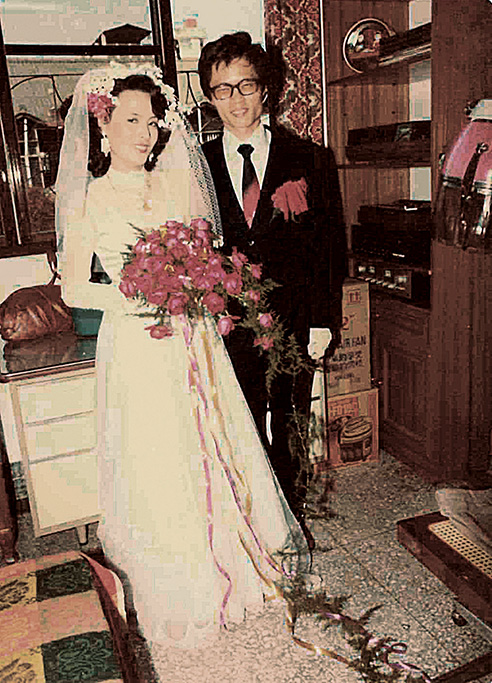

林月美很感恩先生給她一個安穩的家,讓她安心做個家庭主婦,不需擔心經濟,爾後更是支持她做志工服務。(相片提供/林月美)

|

|

從二女兒小學一年級開始,林月美就到國小擔任愛心媽媽,還曾因關心一位病弱的女孩,讓她感到溫暖,母親節後的第一個上課日送上康乃馨。林月美說:「付出真的不求回報。看到大家都平安幸福,自己也很開心。」

|

行善之道,慈悲尊重

純樸的年代,林月美與先生的姻緣,來自親友牽線,相識九個月後,兩個人結婚共組家庭。先生的工作收入穩定,也希望林月美可以全心照顧家庭,於是在大女兒出生後,林月美就成了全職的家庭主婦。

但即使不用為經濟煩惱,夫妻兩人的生活也是經過磨合期。林月美打趣地說,剛剛結婚時,先生經常問她:「你嫁給我有沒有後悔過?」她總是回答:「現在還不錯,以後不知道。」若先生追問:「那你給我打幾分?」林月美毫不客氣地說:「六十分。」勉強及格的分數,是兩人在日常生活、柴米油鹽間學習平衡的過程。

日子過得平順,直到有一日小姑回娘家來聊起,同在臺灣省政府工作的同事靜淇分享了一個慈善團體「慈濟」,說是有位出家師父,募款在花蓮蓋醫院,林月美想一個月一百元就能幫助人,於是把家庭成員每個人的名字都寫上,每月替家人植福。

有一天,娘家媽媽問:「想要到花蓮慈濟醫院捐一張病床,不知道有什麼方法可以去?」林月美回到婆家談起這件事,透過婆婆牽線,就這麼輾轉地聯絡上了臺中資深慈濟志工張雲蘭。

張雲蘭告訴她有一班慈濟列車,不過沒有位置了,可能要從臺中站到花蓮呢!林月美回應道:「沒關係,只要媽媽有位置可以坐就好了。」沒想到因緣如此巧合,在出發前一天,有個人剛好不能去,多出了位置給林月美的母親;而陪伴同行的林月美,就這麼一路或站或坐前往花蓮。

林月美回憶:「那時候,資深志工都是一車廂一車廂的說慈濟故事,我因為沒有位置,就也跟著一車廂一車廂的聽。」來到靜思精舍,見到證嚴上人的清貧生活,卻仍發大願要為東部人蓋醫院,林月美心中善的種子發芽,一回到臺中,就開始向身旁的姊妹、同學、導護媽媽們募善款,也跟著張雲蘭訪視困苦個案。

林月美說,自己的訪視經驗,都是傻傻地跟著資深志工,看他們怎麼做而學來的。記得第一次跟著到鄉下看個案,小小的空間,案主吃喝拉撒全在其中,林月美受不了屋內的濃厚氣味,聽一下就跑出屋外,再進去聽一下又跑出來戶外,反覆進出;但張雲蘭卻一直在裏頭與案家對話。

後來林月美問:「組長,你怎麼那麼厲害,能一直待得住?」張雲蘭只簡單回答:「我們對案家就是要尊重。」林月美說:「資深志工的慈悲,就這麼深刻地讓我記到現在,一路走了二十二年。」

|

中秋前夕,志工拜訪獨居的長輩。樂觀的阿伯雖然沒有晚輩在身邊照顧,但是生活起居還能自行料理,每每看到志工到來就特別歡喜;林月美總會特意多些時間陪伴聊天,並關心老人家的身體,為這個家帶來一些溫暖。

|

|

二○一四年最後一天,歲末隆冬之際,臺中東區慈濟志工與臺中慈濟醫院醫師關懷街友;志工們忙著打包禦寒衣物,為街友送上溫暖。林月美(左一)負責統計送給街友物資的數量。

|

家人之間,彼此貼心

很多人擔心,訪視志工任務繁重,怎麼有辦法兼顧家庭;林月美反而認為,把家裏顧好是她的責任,要能兼顧訪視志業,就是珍惜點滴時間。

像從前女兒們求學,每星期有一天放學要趕往補習班上課,她為了不讓女兒匆忙騎腳踏車趕回家發生危險,而且也無法靜下心好好用餐,每到那一日,她就提早四點開始煮晚餐,裝妥便當、熱湯,開車到學校接女兒,然後在補習班附近停妥車子,讓女兒們在車上從容用完餐,再到補習班上課。每當張雲蘭邀約商量訪視行程,她就避開較忙碌的這一天,空出其他時間來探訪案家。

林月美說:「先生對我沒有什麼要求,就是把家裏顧好。」因為這一點,林月美在先生上班後,出門做志工,唯一不能忘的,就是一定要早先生一步到家。

不過,當然也有算不到的意外。一次,林月美跟著張雲蘭到員林去訪視,原本時間算好,可以趕得及回家煮晚飯,沒想到車子卻半路拋錨了,林月美著急不已,好在明瞭她情況的張雲蘭,緊急請當地志工驅車送她搭火車回臺中。「下了車趕緊用跑的回家,就是想著我要比先生早一步到家。結果真的就早那麼一步到家。」林月美笑著說,這真的是永生難忘的事了。

能夠這樣「偷偷」做著志工,林月美說要相當感恩婆婆。婆婆對兒女子孫沒有過多要求,只希望人人平安健康,甚至為此在七十歲那年,去學習英文字母,為的就是要在念佛回向時,可以讀得出全家大小的車牌號碼。因此婆婆也總是一句話叮嚀林月美:「做慈濟很好,但是你跑來跑去一定要注意安全。」

不僅如此,當年身體還硬朗的婆婆,看林月美忙不過來時,就會幫她洗碗、撿菜、甚至煮飯,也不會刻意告訴兒子,媳婦白天常常出門去當志工。

這分如母女的情,也令林月美身邊許多朋友羨慕,就有導護媽媽問過她:「我婆婆要來家裏,我好緊張,你都怎麼跟婆婆相處的呀?」林月美回答:「就是該做的,做就對了。」家人用餐配著自己醃製的美濃瓜,九十歲的婆婆也想要品嚐,卻因為全口假牙,嘆道:「唉呀!真的很好吃,但我的牙齒就咬不斷。」林月美聽了沒有做聲,下一餐,她特別取來一些美濃瓜,剁成細小碎粒,婆婆見了,歡喜地說:「謝謝你,為了我剁得這麼碎。」

林月美分享道:「我都沒有多說什麼,在做的過程中,都能感受到對方對彼此的貼心,就夠了。」

●

現在先生仍常問林月美:「你嫁給我有沒有後悔過?」她仍回答說:「現在很好,以後不知道。」

先生又問:「那打幾分呢?」林月美回答說:「一百零一分。」

先生嘆說:「才一百零一分呀!」

林月美又答:「滿分一百分,一百零一分很好囉!」

先生則會笑說:「我這輩子做最對的事情,就是娶對老婆。」

現在,先生也能夠成就林月美去做志工, 林月美也經常將訪視個案的體會分享給家人知道,女兒感染了她那分助人的熱情,還主動對她說:「媽媽若你訪視有急需,可以直接從我戶頭領喔!」還有一次,在替女兒報稅時,才發現原來她們也有捐款給其他的慈善機構。林月美感到安慰:「家人都有布施的善念,比擁有什麼都還幸福。」

|

二○一一年三月,臺中慈濟醫院第二院區工程進行中,慈濟志工們前往志業園區支援連鎖磚的鋪設;林月美(右)把握機會參與。(攝影/鄧和男)

|

Q&A 妙法雋永

改變的是社會背景,不變的是對人的關心,對事的耐心,

而且還要用身教來傳承。

問:您投入訪視工作二十二年,覺得做法比起以往有什麼不同?

答:我們常聽人家說,時代不同了,以前的方法現在不一定適用,但我覺得不是不適用,是看你怎麼用。

以前人的生活純樸,大多是貧病循環,經濟上只要過得去,就能解決大部分的問題。現在人生活複雜,家庭發生狀況的原因很多,例如我關懷的一個家庭,孩子的媽媽離家,家庭經濟來源不穩定,學費一直由慈濟基金會協助;去年他考上研究所,領新芽獎學金時,分享自己過去的故事,沒想到經過報章雜誌報導後,有同學對他說:「你有什麼了不起?沒錢就去打工啊!幹嘛要讀書?」讓這個孩子非常傷心。

一次家訪時問爸爸,怎麼最近都沒孩子的消息,爸爸才把這事告訴我;我利用機會勉勵孩子說,只要對得起自己就好了。之後好幾次簡訊都是石沈大海沒有回音,但再次家訪遇到他,當面再關心他、傾聽他的想法,終於讓他對這件事放下了。

我想,從前資深志工教我們,對個案要有耐心、多傾聽,以肯定代替責備,直到現在仍是非常有用的妙法。

有時案家所面臨的困難點已經消失,足以自立,我們就會評估停止經濟補助。曾經有次我們告知對方要停濟,但對方卻無法接受;資深訪視志工張雲蘭師姊就告訴我,要先聽一聽對方的想法,而不要貿然停濟。

有段時間關懷一位因受傷暫時無法工作的年輕人,休養後他又能繼續工作;我問他如果有收入了,是不是把補助給更需要的人?他回答我:「師姊,我剛開始工作,領到薪水也要一個月後,可以再補助一個月嗎?再一個月就好了。」我馬上回答他:「當然可以!」

在不讓個案產生依賴與提供真正幫助的平衡點中,我們要記得陪伴他們足夠的時間去重建新生活。

問:第一次拜訪個案,全然的陌生,怎麼讓對方信任我們?

答:對方對我們有所保留是很正常的,因為我們對他來說是一群陌生人,誰能對陌生人一開始就侃侃而談呢?所以不要期待我們問到一針見血的答案。

記得拜訪一個家庭,年輕女孩國中畢業打算就業,我們勸說她是否考慮升學,她突然大吼:「我不要升學,我沒錢。」那時候,我很錯愕她的情緒反應,但是我選擇讓她宣洩。

後來幾次再去關心,我們耐心傾聽她打工遇到的困難,漸漸地她了解我們、信任我們,甚至見我們來訪都很開心。

我就抓緊機會對她說:「你現在很喜歡我們來耶,笑容也比以前燦爛。我們第一次來的時候,師姑還記得你兇我們喔!」女孩不好意思地笑了。

我繼續對她說:「那時師姑沒有生氣,只覺得很錯愕。你看報紙徵才,有沒有覺得只讀到國中很吃虧?很多工作都不能應徵?」她點點頭,我就趕緊接著說:「那你如果有想升學,慈濟基金會可以幫忙學費。」

女孩於是開始考慮升學,也樂於與我們分享生活大小事情。拜訪案家,不要抱持著刻板印象,而是保持關心,而且要有耐心。

問:個案困境千頭萬緒,如何真正了解他的困境?

答:我每次看完個案回家,總會一再地思考,如果我是他,會遇到哪些問題,有時候想著想著,炒菜都會忘記自己有沒有加鹽。

我習慣看個案前做功課,想好要了解他哪些近況;而拜訪的時候,順著講話的氣氛,來關心他的生活。例如,案家若是提到自己最近疾病又復發,可以問他有沒有去看醫師?去哪就醫?醫師怎麼說?那看一次病需要花多少錢?這樣一系列地提問下來,就可以完整地關心了解,也才能評估對方真正的需求給予實際的協助。

|

靦腆卻細心的男孩,保留了每一年參與慈濟新芽獎學金的邀請函與獎狀,志工來訪的這一天,他悄悄地從書櫃裏翻出來與志工分享,連媽媽都感到驚訝;林月美鼓勵孩子,繼續用功讀書、孝順父母,年年都能得到獎學金的祝福。(攝影/邱如蓮)

|

問:在帶新進志工訪視,有沒有「撇步」?

答:把個案交給新進志工,不是一下子就全部放手,一定要陪著他們一起去拜訪個案。

我的做法是,一開始一定要先鼓勵;很多人是害怕不會訪視、不會寫紀錄,我就會舉例說,以前的資深志工,沒有讀什麼書,也是去訪、去寫,所寫的內容,有時候社工都要用心看三次才看得懂要表達的,但是人家也是這麼做過來了,所以不用怕,用心就是專業。

然後我會邀約他們一起去訪視新提報的個案,因為新案是全然陌生,從吃住到工作、身體、家庭成員……都要關心,有時一個家庭就拜訪了兩、三個小時,這樣的過程最能讓新進志工有所學習。

問:在現代社會中,您覺得慈濟扮演何角色?

答:今年初,慈濟深陷在輿論風暴中,我們去訪視時,有案家問我:「媒體報成這樣,慈濟會不會倒啊!倒了我們怎麼辦?」也有人問:「師姊最近好嗎?」

我想,慈濟給這些在生命中飄搖的家庭很大的安定力量,當他們覺得沒有希望的時候,有人可以伸出手扶他們一把;雖然我們每個人只有一分小力量,但因為身為慈濟志工、代表慈濟基金會,案家們就會覺得遇到困難有人會在、會幫忙,心就先安定下來了。

一切如常就是最安定的承諾。所以我總會回答:「我們很好啊!還是一樣做慈濟。」

|