許亞芬:與悟達國師相遇

◎邱淑絹

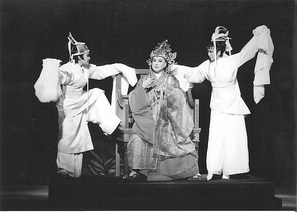

許亞芬以歌子戲的唱腔和身段演繹悟達國師,

以太鼓替代傳統鼓,以大鈸替代大鑼,

將整體音樂帶入禪的境界,

為經藏演繹掀起高潮,

臺上臺下許多人因攝受而淚流滿面……

臨時搭起的臺子上,塑膠帳棚或可抵擋些從天而降的雨,讓臺上盛妝演出的戲子們,身子不致被雨淋溼。

戲,隨著鑼鼓的激昂助興,展演至最高潮;可臺前的人影,並沒有隨著戲的高潮迭起而逐漸增加,稀稀落落地如同雨絲般,有時稍可看見,有時又細弱地來不及入眼。

立於後臺的是小小的許亞芬,露出半個臉在棚子邊緣,見著家中祖輩們在戲臺上翻轉的身影。

阿公、阿嬤、爸爸、媽媽,代代都在做戲。廟口、大路邊……時間不定,地點不一;漂泊的一走一留間,是不得不為生活打拚的拔營與駐留。

小小的許亞芬心中,或許能懂,也或許不懂;她一個勁兒地轉身,將早已習慣的喧鬧留在臺前,隨手拿起一截電源線插頭,舉到了嘴邊,煞有其事地作勢作樣,落落大方地唱起歌來。

做戲的父母見著女兒的心思,他們拿起日常用的一條毛巾,在許亞芬手上的電源線頭纏了又纏,一個像樣的大頭麥克風,就這樣地亮晃在許亞芬眼前。

想成為一個歌星、想成為眾所矚目的焦點,獨身在聚焦的燈光下,領受著觀眾給予的掌聲,是許亞芬的夢想;那可不像家裏的祖輩們——披著繁複的戲服、裹著厚重的粉妝,在廟前的大埕或人來人往的大路邊,領受著偶爾不經意的眼光。

生長於傳統戲劇家庭,許亞芬每天睜眼難以見著雙親,比同齡的孩子更能體會為生活而汲汲營營的難處。她,可不想做戲,想一邊打工,一邊讀書、升學,去實現內心那分光燦奪目的理想。

許亞芬的父母明白做戲雖苦,可讓只有小學畢業的女兒,離開身邊獨個兒去發展,怎能放心得下?

舊社會普遍窮苦的年代,一個才十幾歲的娃兒,要半工半讀完成理想,不是件容易的事;及至國中畢業踏入社會工作,許亞芬都明白無法憑著自己的力量,掙得足夠的錢去完成夢想。於是,在十七年少時,她回頭對著期盼已久的父母說:「好啦!我來和您們學做戲。」

借戲弘法 意義深遠

「沒聲沒勢,帶囝去做戲。」戲子間流傳的一句名言,著實在許亞芬的生涯裏,預下了最好的註解。

母親許緣,在戲曲界聲名遠播,那個還未有電視的年代,靠著戲團、電臺的演出,錄製過的戲曲就有一百零四張黑膠唱片,而獲得「黑貓雲」的封號,可說是當時的「歌子戲天后」。儘管如此,母親在搭起的臺子上唱戲,無論透風、下雨一概不退縮,帶給廟前、大路邊的人們,茶餘飯後最佳的娛樂。

「上臺藝人不會沒人看就隨便做。」母親敬業精神可取,但被家人讚歎有大將之風的許亞芬認為,戲在路邊做給人看可惜,打定了就算要投入這一行,也要在國家戲劇院那樣的舞臺上呈現。

十七歲才要學唱戲,母親不希望女兒學得零零落落,因而教導從嚴,讓許亞芬從小角色開始扮演——打雜、跑龍套、店小二、丫鬟,甚至是太監或充當旗軍,都不容放過。

母親愛之深、責之切,期望許亞芬接受一個事實,「在戲團裏,如果有人演得比自己好,就要好好學人家;如果有人演得比自己差,也要忍耐。」在母親的督導下,她嘗試了各種角色,也造就日後在舞臺上的多變樣貌。

電視崛起的年代,一般人能想到的歌子戲,多是楊麗花俊俏小生的扮相。許亞芬對戲劇的期許,不僅在扮「小生」而已,一齣戲裏若有父親及兒子角色,她一定挑父親來演。

「老人的人生經驗是展現在內歛裏,那不容易表達。」三十五歲時,許亞芬在《秋風辭》一戲中,扮演七十幾歲的漢朝皇帝劉徹,讓觀眾難以將臺上的內歛和臺下的年輕對比。「臺上臺下要讓人家覺得不同,得靠演技。」這是許亞芬對於藝術的執著。

一直以來,許亞芬在傳統戲劇裏鑽研,與佛教不曾有過接觸。二○○五年,首次聽到「慈悲三昧水懺」的故事,雖不知袁盎與晁錯是怎麼一回事,卻被正直、有張力的內容攝受住。

許亞芬萌生「要做這齣戲」的想法,但三年間,前後換了三個編劇,始終寫不出一齣好劇本。做佛教劇有那麼難嗎?一向有難關一定要去衝破的許亞芬告訴自己:「不可以就此放棄!」為此,她選擇短期出家、落髮受戒,以期這齣佛教劇能夠如法呈現。

《慈悲三昧水懺》歌子戲一演而轟動,深受很多出家眾及佛教徒的喜愛,甚至有人朝著剛走出戲臺的她喊:「悟達國師,我要向您懺悔……」

短短兩個半小時的戲,讓不明因果的人明白了因果,也明白人世間是苦的聚集,明白生而為人,在此生此世要做好「人」的本分……達到預期效果,許亞芬深感有意義。

跳脫傳統 激發智慧

《法譬如水》經藏演繹總導演慈悅,看過《慈悲三昧水懺》歌子戲,也曾邀許亞芬參與慈濟在高雄舉辦的莫拉克風災祈福晚會,自然而然想到悟達國師一角,非許亞芬莫屬。

第一次在臺北見到證嚴上人,許亞芬現場清唱了「人面瘡」那一段。結束後,上人手兒一招,輕柔一句:「你也站近一點!」頓時讓她感覺,那就像一個母親的呼喚,「我對出家眾都很尊敬,不敢靠太近。那次上人像媽媽一樣,自然觸動到我的內心,有很多話想訴說……」

談及《慈悲三昧水懺》、談及佛法,上人認為佛法要生活化的理念,許亞芬深感認同。「以前做佛教劇時,有些人說一定要使用佛法語彙。然而太佛言佛語,我自己都不懂了,觀眾怎麼看得懂?」

曾經,許亞芬為編寫劇本而困擾,卻在《靜思語》一書中找到答案。「要讓他們了解才能度,看不懂就無法度。」她將靜思語融入歌子戲的劇本中,深奧的佛法淺譯成如《靜思語》般的白話,讓無論是演出者或是觀眾,都能因了解而受用。「我開始在戲劇裏大量運用《靜思語》,也邁向跟上人學習的路。」

除了《慈悲三昧水懺》,許亞芬還創作了《阿闍世王》及《良臣遇灶神》等佛教劇。戲團裏所有的劇本,許亞芬都要自己做編修。她認為,那是職業道德的問題。「歌子戲的環境有固定的模式;佛教劇的經典要精緻化,文字跟歌子戲用詞不一樣,要有教育性,所以自己來更能放心。」

本身是劇團的團長,許亞芬自感有無形的壓力要去扛,難免勞心,她依靠的精神就是:希望對觀眾有所交代。

在慈濟《法譬如水》經藏演繹中,再度演繹悟達國師,慈悅告訴許亞芬要在十分鐘裏將「遊學」與「人面瘡」的故事交代清楚。思及巨蛋的舞臺頗大,許亞芬在編導的當下,決定以手勢身段搭配四位舞者一起出場。

舞臺上,沒有道具、背景,只以唱誦和音樂貫穿,為了呈現悟達國師內心的貪、瞋、癡、慢、疑,許亞芬讓舞者穿上九尺長水袖的白衣。

九尺長水袖在傳統戲劇屬最高難度表演,它一被拋耍出去,柔美有力的流線視覺,彷彿時光飛梭而去。而水袖一拉一扯間,現於兩端的是不同時空的意境,彷彿是晁錯及袁盎在拉扯,將兩邊的恩怨拉在一起。

此外,傳統戲劇對許亞芬而言,喧鬧的鑼鼓是激昂觀眾情緒的最佳利器,但慈悅希望捨棄傳統鑼鼓,這又為她帶來難題。最後,她以太鼓替代傳統鼓,以大鈸替代大鑼,將整體音樂帶入禪的境界裏,「慈悅師姊一再希望我能跳脫傳統,也算是激發了我的智慧。」

演繹悟達國師的許亞芬,有大多時間必須待在「懺悔庵」裏,原先她也不知如何去揣摩那種心境。

「就是要懺悔嘛!除了懺悔,還是懺悔。佛法有一些動作和指法很像歌子戲,我會設定一些動作,心裏則是想著可以懺悔的事。」許亞芬表示,彰化場適逢南瑪都颱風過境,她懺悔祈求上蒼讓法會順利進行;演繹中,見「餓鬼惡道」中的片段,心思眾生之苦,也努力懺悔祈求救拔他們。

有時雙手合十祈禱,有時抬頭思考,有時低頭歛眉,口中似念念有詞,一次又一次的懺悔,讓許亞芬跟著入戲,「我心中有念詞,特色就是每場都不一樣,因為每一場的氣氛不同,我依現場氛圍表現,感同身受的表情就會融入。」

|

二○○八年,戲曲名家許亞芬以歌子戲詮釋佛典《慈悲三昧水懺》故事,開創了傳統歌子戲的新局面,也成為她演藝生涯的轉捩點。(照片提供/許亞芬歌子戲坊) |

●

從小薰陶於戲劇,許亞芬無論在巨蛋的四面舞臺,或是體育館的兩面舞臺,上下之間,腳步沈穩篤定,輕盈優雅。

「坐有坐姿,站有站相。」一向演戲追求完美的她,對悟達國師上場的風格角度甚有研究;而身為國師,修行人要立如松、行如風,整個肢體的展現,自然不能輕忽。「上人雖然年歲大了,但走路很挺、腳步很輕,我有偷學啦!」許亞芬說。

外在的展現,還有一襲莊嚴飄逸的海青,是靜思精舍常住師父特別以手工製做的。「上人很疼惜我!」用閩南語陳述這分疼惜之情,許亞芬就像一個圍繞在母親身邊的女兒。

「很多人說,我從《慈悲三昧水懺》歌子戲,到《法譬如水》經藏演繹,面相愈來愈莊嚴。」許亞芬咸認,相乃由心而生。

「上人說佛陀也是人,要經過很多業力,也要面對很多考驗。」因而演繹悟達國師時,許亞芬僅以一個人的角度去詮釋。「我相信如果內心有洗滌的話,就會影響到整個面目。」

「歲月悠悠不久留,幾番風雨幾情愁;多少怨尤成災禍,無明癡闇起風波。」

「大時代需明大是非,大劫難需養大慈悲,大無明需要大智慧,大動亂需要大懺悔;懺悔才能洗眾罪,免受苦難再輪迴。」

終場,許亞芬以歌子戲的唱腔和身段,為《法譬如水》經藏演繹掀起結束前的高潮,帶動現場人人大懺悔,臺上臺下不少人因攝受而淚流滿面。她誠然道,這不是她個人的功勞,而是眾人精神同聚所帶動出的氛圍。

為讓大眾接受傳統戲劇的價值,許亞芬非常努力地創作;但也曾萌生放棄演藝生涯的念頭,可每次演出謝幕時,觀眾的熱情,讓她久久難以將話說出口。

如同上人常鼓勵自己的,不說「辛苦」要說「幸福」,她把這些辛苦收起來,一切都是值得。冥冥之中,走上佛教劇的路來,她自言一切都是因緣,不是事先可以預料,「人家說有佛法就有辦法,心中有佛的話,就會一路好走。」

|