金大夫與他的小診所

|

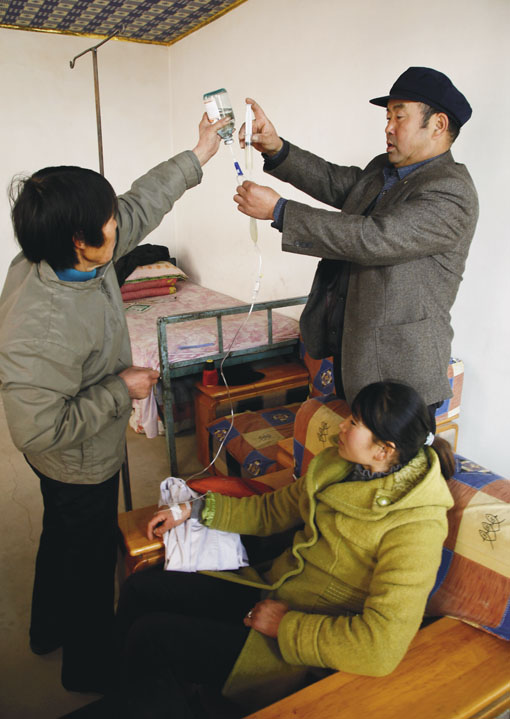

| 〔圖說〕三十多年行醫路,金自和(右)見證遷村前後居民生活的改變;從田中務農的兼職醫師,到如今小診所日日忙碌,妻子李德軍一直是最佳幫手。 |

不管是否在田裏忙農活,

不管鄉親無力付費得賒帳,

務農的金大夫總是先看病要緊。

往昔,貧困村民總把小病拖成大病才就醫,

遷下山後,金自和仁心行醫依舊,

但小診所周遭人們的健康與生活已大不相同……

從甘肅省靖遠縣縣城出發,沿著一○九號國道走,灰瓦紅牆的來窯慈濟新村就在路邊,整齊劃一的單斜邊屋頂,高高的紅磚牆,守護著兩百一十戶人家。

秋收後,鄉親備糧過冬,將白菜、黃瓜等蔬菜醃製入缸,尋常五口人家,定會醃上四五缸泡菜,酸鹹香辣,是北方人家一整個冬天的「高級配菜」。

入冬後,土地休耕養息,人們燒起暖炕,在家中暖暖過冬。這天陽光正好,驅走了連日嚴寒,慈濟新村居民們三三兩兩圍坐路邊,下棋閒聊,享受著冬日餘暇。

有一戶人家,垂掛綠色門簾,屋牆漆著紅色十字,寫上「診所」兩字;房裏的煤炭爐燒得正暖,男主人在桌前寫著藥方,女主人聽著先生的吩咐,來回取藥。

一位婦女靠著沙發坐著,臉頰因高燒而通紅,「我從鷹嘴村來。」婦女說,因為聽聞金大夫的醫術好,便從十公里外的村莊打車過來看病。

金大夫桌上一疊病號單,便曉得雖是休耕期,他也不得閒,除了病患上門,也有許多人為了調養身子,來請他抓幾帖中藥。

來窯慈濟新村有三個診所,一是由政府安排的駐村診所,有醫療保險補助,就醫便宜些;另一間是原本就在劉川執業的醫師所開設的私人診所;而第三間就是金大夫的診所了。很多病患喜歡來找金大夫看病,尤其同是若笠鄉皮袋灣村搬下來的村民,早已習慣金自和的問診及藥方,與他互動猶如家人朋友,總覺得身體有毛病還是找他醫治穩妥些。

「老金,我咳個不停怎麼辦?」「老金,昨晚吃壞肚子了……」這樣的呼喊聲,常常在診所門口響起,而金自和也總是一句:「進來,進來,我看看。」

|

| 〔圖說〕搬進慈濟新村後,金自和繼續守護遠近村民的健康。住家旁搭建的診所雖小,環境遠比從前要好;夫妻結褵多年從未合照,金自和選在他喜愛的字帖「精氣神」前合影,希望能替人看病到走不動的那一天。 |

貧病相纏,夜半敲門聲

今年五十八歲的金自和,通中西醫,行醫已有三十多年。七○年代,中國政府見農村地區缺醫少藥,醫療衛生條件不佳,推動半醫半農衛生員的培訓,村裏幹部推薦初中畢業的金自和參加培訓,因而成了若笠鄉皮袋灣村的駐村醫師。自此之後,金家變成了村子裏人人知曉的「診所」了。

金自和與妻子平時下地耕種,患者到他家中沒見到人,就往田裏找去,一喊「金大夫」,金自和一定馬上放下手上的活,先看病要緊。

「最常醫治的病就是拉肚子了。」金自和說。在皮袋灣村,家家戶戶的生活飲水來自黃土窖。農家人放養牲畜、家禽,動物排泄物跟著雨水流入窖中,舀起水來就會看見浮著雜質,喝一口還苦鹹苦鹹的;這水必然是不夠衛生,體質弱的人經常引發腹瀉。

「但能怎麼辦呢?在乾旱的塬上,有水喝就很感謝老天爺了。」金自和說。

靖遠縣若笠鄉以黃土高原上黃土層最厚的地方聞名,土地存不住滴水,居民們廣種薄收,生活困難,一年辛勤勞作,只冀求飽腹;許多開支能免則免,一旦病了,通常是忍耐著不適,拖到不行了才找醫師。

夜半,金自和家門口不時響起急促的敲門聲,請求出診,有時是急病的孩子,有時是痼疾發作的老人家。「通常這個時候,已經是等也不能等的了。」金自和火速從炕上起身,拿起平日就備妥的藥箱,跟著來人匆匆往患者家裏去。

「他經常半夜跑了出去,留我看家。」李德軍笑說這樣的事情已習以為常。

在壯碩的金自和身邊,身高只有一百五十公分的李德軍顯得十分嬌小,雖然沒有北方人的身材,卻有著北方女子的堅毅,始終在丈夫身後給予支持。夫妻倆生養五個孩子,加上金自和前幾年還健在的老父親,一家八口生活開銷很是吃重;又因村人普遍家貧,經常有患者付不出醫療費,請求金自和讓他們賒帳,金大夫總不忍拒絕,先替病人解決病苦要緊。

李德軍明白丈夫是「醫者父母心」,從不跟人計較,反而是盡量省吃儉用,縮減家中開銷;吃飯時,先讓公公、先生和孩子們吃飽,自己最後將就吃吃,「為人妻、為人母,都是這麼樣的。」李德軍不說辛苦,反而笑說,多虧有一位醫師先生,家裏的大人小孩幾乎很少生病。

水窖枯空,卻不忍離去

每當季節替換,求診病患變多,金自和把脈看病、抓藥,甚至需要哄著孩子打針;實在忙不過來時,就會喊來李德軍幫忙。

早先,李德軍招呼病患坐著等看診,遞上溫開水;後來,金自和利用空閒教她認藥,漸漸地,她可以在先生吩咐下替患者包藥,或是遞上他要施打的針劑。

「沒讀什麼書,都是先生手把手教我的,時間長了自然都會的。」李德軍笑說,她只管先生說什麼藥,她把它記下就是。

夫妻倆靠著務農與看診,讓一家大小溫飽,雖稱不上富足,也讓五個孩子都能念書。不過,當若笠鄉旱象愈來愈嚴重,有點積蓄的人家遷居山下,金自和的大哥金自榮也四處籌錢,帶著家人搬到山下的鷹嘴村。

「那時政府鼓勵大家搬遷,提供移民計畫,還給予補助。」金自榮說,孩子大了,他怕再不搬,子孫留在塬上是沒有未來可盼了。不過,遷徙之路辛苦,他和兒子打工掙錢,才一畝一畝把土地買起,一步一步蓋了新房。

相對於兄長的決斷,金自和卻有走不開的理由。

「我要是走了,留在山上的這些人,生病了可怎麼辦?」金自和說,培訓為衛生員那一刻,他就知道替人看病是他的責任,如果他離開了,鄉親們就要下山求診,一路折騰,命可能都折騰掉了。

「當然也捨不得家鄉。」金自和說起從前,老爸爸憶兒時,若笠鄉處處是肥沃的綠地,塬上收成是山下十倍之多,很多人家希望跟若笠人結親家,就是思量如果遇上飢荒之年,能有個支援米糧的後路。

然而,不知道什麼時候開始,青草逐漸稀疏,滿山黃土看似肥沃,卻沒能長出莊稼,「我心中總還是期待有一天家鄉會再繁榮起來。」金自和說。

奈何老天爺不給機會,二○○○年起,一連六年大旱,讓黃土高原上的居民不僅莊稼絕收,連來年的糧種都沒能留下,甚至飲水也成問題,許多人家的水窖成空。金自和無奈地說:「把打水的桶子往窖裏放,也探不著水,更慘一點的聽得到?啷一聲,打到窖底了。」

生活改善,改變就醫習慣

當若笠鄉貧苦人家隨著慈濟遷村計畫來到劉川鄉,金自和全家終於放心下山,分了一間房、五畝地,在黃河提灌工程的澆灌下,五畝地的收成是塬上四十畝地的十多倍。

搬到劉川後,金自和的大女兒考上靖遠看守所的工作;大兒子和媳婦去外省,留下兩個孫兒給金自和夫妻照顧;二兒子到廣州打工、三兒子在四川讀大學;么兒在靖遠縣城讀靖遠二中。「一幫兒女現在都不在家,平時就我們兩夫妻和孫子。」金自和說,他樂在行醫,於是將慈濟規畫給居民圈養牲畜的空間,改搭成一個小小的診所,繼續替鄉親們看病。

診所的擺設簡單,一張看診的大桌子、一床舒適的病床、三張簡單的沙發椅,還有最重要的中藥櫥與西藥櫃。

「搬下山來,病患明顯多了。」金自和說,當生活有了改善,鄉親不再拖著病不敢求醫,一有不舒服就來找他;再者交通方便了,其他村子的人經人介紹,也來找他看病。

下午五點,晚風吹起,冬日天色暗得快,不一會兒就覆上濃黑;在屋外閒話家常的居民四散回家,煤火爐的煙味在空中飄散,家家戶戶的夜燈點亮,意味著一家圍坐的晚餐時間已到。金自和接到電話,說有戶人家的老人病得四肢發軟了,他連忙吩咐妻子備藥,揹上慣用的藥箱,帶上點滴、藥袋,又出門了。

「不論若笠還是劉川,我的本分就是醫師嘛!」金自和不在乎自己還餓著肚子,醫者的使命催著他的腳步繼續向前。

|