黃媽易 用心打造慈善工廠

◎撰文‧李委煌 攝影‧黃筱哲

在號稱「臺資之鄉」的大陸昆山,

離家打工的他們遇上了「黃總」,

這位老闆在商不言商,卻常說慈濟;

自掏腰包照顧同仁,做志工不分訂單淡旺季。

「黃總」以身作則,通過員工的觀察與檢驗,

心甘情願跟著他一起做好事。

老家在四川的高六俊,二○○一年在表姊夫介紹下遠赴蘇州昆山,在一家臺資企業應徵上電工。收入和生活都比在鄉下穩定多了,於是他把愛人接出來一起在廠裏打工,在這兒安身立命。

一天,工廠總經理黃媽易帶著他外出,請他在一間整修中的四十坪房舍安裝燈具;後來幾次他去維修照明設備,發現出入那間溫馨房舍的臺商們,言談舉止都挺客氣的。

還有幾次,這群人自製鳳梨酥、素粽義賣,他在架設場地燈光時,看到如今統領廠內四百人的「黃總」,竟然在洗菜、搬東西、裝卸帳棚,「我真是看傻了眼!」

在廠內擔任倉管課課長的王軍,也有類似的經驗。他跟著黃總去做鳳梨酥義賣,一進門就傳來「師兄」、「師姊」的親切問候,他很不習慣,「又不是拜師學藝,怎麼這麼稱呼?」

他早出晚歸,一連參與了六天活動,眾志成城,提前完成十多萬粒的製作目標;活動結束離去之時,志工們夾道感恩歡送,隊伍中不乏八十多歲的老人家,也對著王軍雙手合十。

他粗活做習慣了,這些他感覺過分客氣但真誠細緻的做法卻觸動他;當他知道義賣所得是為了山區的貧童助學、患有白內障的農村老人手術以及災區賑濟使用,他決定每月捐款,讓慈濟去幫助更多人。繳出五十元人民幣不久後,「沒想到黃總就召喚我過去。」原本擔心是否犯了什麼錯,沒想到黃總和太太蘇秀華竟向他合十鞠躬感恩。

黃總做的「怪事」還不只這些。有廠內員工在休假時發生車禍,儘管跟公務沒有關係,黃總不但把醫療費全繳了,還支付員工父母趕來探望的車資,甚至借了人民幣六千元給他們返家。擔任管理職的趙德術記得,才隔了一年又有位員工也車禍受傷,黃總依舊伸援。

「老闆會不會太傻了啊?」趙德術說,員工們相互耳語,雖然肯定黃總真是好人,但明知那些錢是拿不回來的,卻還是付出去了,「我們私下都說他是老傻子。」

|

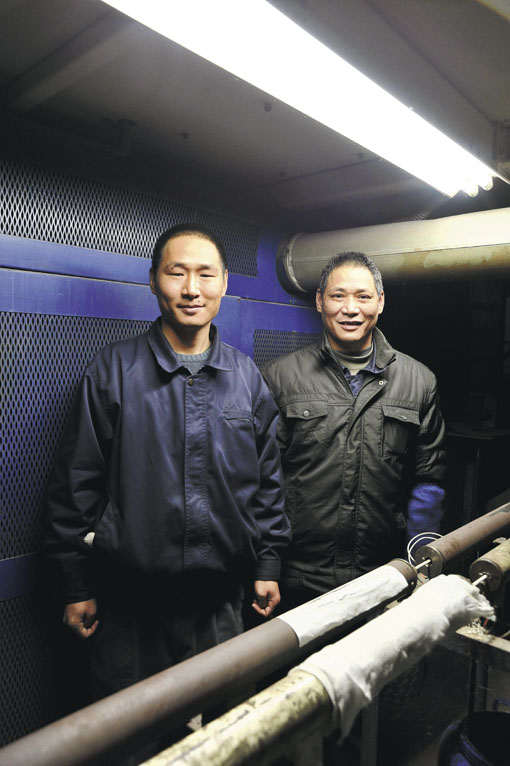

| 〔圖說〕李虞峰來工廠十二年了,敬重黃總拚事業也做慈善。他的父親今年五十八歲,從老家跟來上工也有五年,父子倆在黃總工廠裏安頓生活。 |

●

他們口中的「黃總」,二○○一年從臺灣到昆山設立化纖工廠,將PE、PP、尼龍等原料製成各式繩索,主要外銷歐美;廠內員工有九成來自外省外地的純樸農村。

投資大陸的臺資中,有十分之一比例集中在昆山,辦公室和廠房林立,改變了原有的農田面貌,大廠員工甚至高達數十萬人。若包括服務業在內,目前昆山的臺資企業近五千家,堪稱是「臺資之鄉」,也素有「小臺北」之稱。

黃總發展事業十二年,設法獲利來安頓大家的生活。但有趣的是,工廠訂單多、生產線滿檔時,黃總一樣鼓勵大家盡量參與慈濟志工;訂單少時,他更是帶動大家把握時間,利用淡季空檔好好做慈濟。說來也奇怪,工廠的營運似乎並不受大家做志工影響,反而愈做善事訂單愈多!

離鄉打工,

行善代替行孝

年近五十的王軍,在部隊待了四年後才進入社會,個性率直暴躁;當他第一次看到志工「龍口含珠、鳳頭飲水」的舉箸端碗行儀,迥異平日在家率性蹲趴、隨意扒飯的習慣,「竟然還有這種吃法啊?」從外而內,他跟著志工學「聲色柔和」;從慈善服務中,看到了身段柔軟卻很有力量,「參與慈濟這段時間,是我人生中學習最多的。」

當王軍拋磚引玉,決心跟隨黃總去助人,跟他同為四川人的高六俊、趙德術也響應。

高六俊遠離家鄉到沿海打工,無法侍奉雙親,每回他到敬老院當志工,也許是移情作用使然,他將這些老人當成了他的父母般,親切為他們按摩、洗腳、剪指甲等。

趙德術二○○一年即來到工廠服務,五年前汶川地震,他的舅舅、舅媽及家中小孫子,就住在重災區北川山區,三人不幸罹難;而家在綿陽災區的爺爺高齡九十九,也因為慌張逃跑而摔傷,拖了一陣子後還是往生了。當趙德術準備趕回家時,黃總想到他搭車回四川起碼要耗上兩天兩夜,了解他的心急如焚,給了他一張機票,讓他在兩個半小時後返家,及時送爺爺最後一程。

「人在外打工,常有『上對不起老、下對不起小』的遺憾啊!」趙德術老家的父母中風,原本也在廠裏工作的妹妹不得不返鄉照顧。目前,他和兩位哥哥、一位弟弟同在廠內工作,努力賺錢提供父母醫療及生活所需。

趙德術月薪人民幣四千多元,除了供給女兒大學和兒子高中學費,每月還有房貸。「還好有上人的法,讓我買東西前總會想:我是需要得多?還是想要得多?」經濟吃緊,但他認為少欲知足,生活還是過得去的。

黃總不但邀他做志工,還苦口婆心勸他戒菸、戒酒,「一天一包十二元,一個月可省下三百多元,而且不抽菸對身體也好。」趙德術心想,黃總怎麼連這個也要管,但聽起來又挺有道理,若將省下的錢捐出,利己也利人,因此漸漸戒掉二十幾年菸癮。

|

| 〔圖說〕四年多來,每週三、週六是黃總工廠的「素食日」,餐廳布置靜思語、員工們均使用環保碗筷。 |

過去對於佛教的印象,趙德術認為就是迷信,燒金紙、求福報,是老人家才會做的事;他也不太捐款給慈善組織,就擔心善款無法被妥善使用。

但他實際參加活動後,發覺慈濟善款直接用在受助人身上,並非拿去修廟,更不是買金紙來焚燒,尤其志工們出入費用皆自付,「善款使用得相當清楚。」

趙德術所管理的車間裏逾百名作業員,其中有十多位在生產工作不受影響的前提下,會參加慈濟活動;廠內也固定有近四十人會每月把善款交給他,透過慈濟去助人。

雪中送炭,

從工廠到貧鄉

笑起來雙眼瞇成一條線的李虞峰,十二年前來到黃總的工廠時,還是個中專剛畢業的年輕人;過去總認為商人無情、無商不奸,直到見識了黃總三天兩頭往慈濟跑,就像發現新大陸般驚奇,因為「很少有老闆那麼愛做善事」!

李虞峰曾隨志工前往老家江西參與貧童助學計畫,這兩年也到酷寒的蘇北發放,幫忙行動不便的殘疾者將大米、棉衣、棉被等物資扛往車上,親自感受「雪中送炭」的真實義。

他認同老闆,也認同慈濟這個團體;在昆山有穩定的工作,行有餘力還能做善事,於是五年前他將父親從江西接來昆山,進入廠內工作,父子倆還被派在同一車間裏。

相較起這些年資跟工廠幾乎同齡的前輩,到職六年的王文龍課長算是資淺許多了。去年元月,他在老家安徽的六歲姪兒得了白血病,送往北京治療,一度危急,他在廠裏接到電話通知,黃總告訴他:「你先趕去北京,但心別慌。」黃總還叮嚀,不安時可默念佛號定心。

此去就請了半個多月的假,一天人民幣數千到一萬的高額醫療費,更壓得他們快喘不過氣;幾位課長好友在工廠發起募捐,黃總當然是第一個響應支持。不只如此,曾經王文龍的太太流產,因為自己手頭緊,黃總也出錢幫了他。

王文龍說,廠裏幾乎年年發起募捐,有時是員工或親友發生意外需要幫助,有時則是大家自發募款,五元、十元都好,再交由慈濟將愛心送往災區,例如臺灣的莫拉克風災、汶川震災等,之後也會收到清清楚楚的捐款收據。

農村老家的條件不好,王文龍也曾受人幫助,才能順利完成專科學校的機械工程學位;因此他喜愛跟著志工參加助學活動,關懷鼓勵那些貧窮孩子不要中斷學習路。他看到有志工為了這些孩子,在發放現場忙到連泡麵都沒空吃,因此發願也要為有需要的人做點事。

|

| 〔圖說〕身為管理者,黃媽易帶人帶心、凡事以身作則,習慣以鼓勵取代責罰來對待員工;他期望大家在此工作穩定,也能夠成長慧命。 |

職場溫馨,

邀親人當同事

工廠司機小沈,過去每週六常跟著黃總或慈濟志工開著公司的廂型車,到昆山工業區幾個定點載紙板、瓶罐等回收物,「剛開始我很不理解,幹嘛開著好車去載那些垃圾?」小沈說,尤其夏天襖熱,瓶罐還會散發出酸臭味,「即便回收金額,也不值那些油錢啊。」但黃總笑笑跟他說,環保這事,不能單純用錢來衡量的。

小沈眼中的黃總,像是能量使用不盡,「有一半以上時間吧,我看他根本都在忙慈濟的事!」因為跟著黃總四處跑,他也驕傲地說,這麼多年來慈濟歲末祝福的福慧紅包,他一個可都沒漏掉。

王文龍說,無論是在環保站或活動現場,常看到黃總彎下腰桿做事,甚至從垃圾堆挑出可回收的物資,不在乎多累或環境多髒;黃總習慣以己身做表率,而不是對人責念或要求,即便他們在工作上有失誤,黃總也是以教育、修正為主,而非一般工廠常見的罰款甚或開除。

李虞峰也說,黃總有時來到車間走動,總是對大家和善微笑,極具親和力,「跟印象中的老闆不同。看黃總這樣,我們自然會更認真自律,因為不忍犯錯啊!」

黃總在廠房、餐廳張貼「靜思語」和員工分享,他說最受用的一句好話是「不要拿別人的錯誤來懲罰自己」;他用在管理上,也希望同仁之間發生糾紛時能以此排解。

黃總的處事風格、工廠的人文風氣,讓許多員工在工作穩定後,「一個拉一個」地介紹老家親友過來廠裏工作,而黃媽易也很願意任用「家族員工」的求職者,因為那表示他們感念公司的照顧,也很渴望在這裏安頓生活、彼此照料。

廠內離職率比起其他工廠低上許多,「就算給我更高工資,我也不願離開這裏啊。」高六俊說,一起工作、一同做好事,大家感情好;二○一一年底,他和趙德術、李虞峰及來自蘇北揚州的盧亮,湊出九天年假、拿出存款買機票來臺灣,成為受證的慈濟志工,更覺得應該要多分擔、多承擔。

幾年來,受證為志工的六位課長,上班時掌控產量品質,一副幹勁十足的模樣;以電工出身的工務課課長高六俊為例,他手上若有支螺絲起子,整個人便活跳了起來,爬高鑽低地在廠裏巧手修裝各式設備。

但當他們褪下工廠服換上志工服,一旦手中習慣握著的螺絲起子變成「心得分享」的麥克風後,高六俊頓時像洩了氣的大球,恨不得在眾目睽睽下消扁隱遁,以便遮藏內心的羞怯緊張。

六位課長最怕就是當眾講話,當場面實在避免不了時,只好引用上人常說「做就對了」四字箴言當「護身符」,匆匆下臺一鞠躬「快閃」。

|

| 〔圖說〕元月十三日,昆山、蘇州、上海等地志工遠赴六小時車程外的蘇北宿遷,提供殘疾及特困人士冬令物資。趙德術(右一)自費自假報名前來,幫忙搬卸大米。 |

回饋在地,商人該做的事

從十二年前在昆山設廠迄今,黃媽易工廠員工從一開始的三十多人增加為近四百人,而人均薪資也較當年增長了四倍。司機小沈說,十年前來應徵時月薪九百,如今加薪到四千了;當然,現在的昆山消費水平不低,跟臺北已相去不遠。

儘管這十年來人力成本暴增四倍、人民幣不斷升值、勞動力缺乏等,增加經營的難度,但黃媽易感恩身邊有這一批課長和員工,陪著他走過各種考驗。

「前幾年金融危機,訂單不好,員工說沒關係,大家撐一撐,盡量不要加班,節省公司的開支。我想他們對於公司向心力高,是因為大家工作時是同事,下班就是師兄師姊。」

「而且公司要經營得好,有一批能彼此信任的幹部很重要;幹部流動率低,對員工就是很好的安定作用。」黃媽易個性不愛多說,「帶他們去做就對了!」不論是工廠事業或慈濟志業,他總覺得「以身作則」最重要也最實際,畢竟帶人帶心。

「所以,當年我帶著課長們去做愛心酥、愛心粽,剩下的就讓他們自己去了解。」這兩年歲末,針對蘇北貧困孤殘者的冬令物資發放,六位課長都沒有缺席。

黃媽易說,他記得上人對海外弟子的叮嚀,頭頂著人家的天、腳踩著人家的地,要懂得感恩。「如果沒有員工的協助、地方單位給予的幫助,我們也無法在這邊生存。如果經營上軌道了,就要回饋當地,這是我們應該做的事情。」因此多年來,黃媽易鼓勵工廠員工做環保、參加敬老院關懷等活動。

既然對陌生人都幫了,黃媽易認為,工廠員工或家人生活遇變故,身為老闆及師兄的他,怎可能不去關懷或協助呢。

|

| 〔圖說〕只要換上了志工服,員工口中的黃總就變成了師兄,大家做同樣的事,甚至搶搬東西,免得失去付出的服務機會。 |

●

這十多年來在昆山做慈濟,黃媽易已記不得協助、陪伴過多少臺商及眷屬,他們可能因病、因意外往生;甚至也有所謂的「臺流」,或被老闆解僱,或生意失敗而滯留異地無顏返鄉……因此黃媽易對事業雖有期待,卻也有「無常感」與「因緣觀」,也就是說,他更能以「平常心」來看待。

年輕時即對佛法深感興趣,黃媽易從經典中了解到修行除了「布施」外,更重要的是「力行」;因此他和太太在一九九四年主動找到慈濟,開始積極募款並參與志工活動,一九九七年底兩人受證為慈濟委員。

二○○一年初抵昆山,不經意間在餐廳裏看到一本來自臺灣的《慈濟月刊》,結識了也是慈濟人的老闆娘,幾個人一起經常跑到上海參加慈濟活動,直到二○○三年在昆山有了共修的場所後,大家才開始就地辦活動、帶動志工;而今昆山已有慈濟在華東地區最大的一處環保教育站。

人生路,說來說去都是因緣,到昆山設廠,不是黃媽易原本即有的事業規畫,在昆山發展慈濟,也是一步步隨緣發展成現狀,但他始終堅持初衷打造「慈善的工廠」,認真工作,但求營運順利、員工們能維持生活;把握時間做慈濟,把當志工的收穫和員工分享,大家一起培養慧命!

|

| 〔圖說〕二○一三年元旦昆山慈濟歲末祝福,黃媽易(右三)和課長們穿上慈誠隊西裝、繫上領帶,同時將微笑掛在臉上。在慈濟大家庭沒有職級位階的管理權力,只有關懷陪伴的服務真義。 |

|