血緣相親 兩岸骨髓庫攜手

◎撰文‧李委煌 攝影‧黃筱哲

慈濟骨髓庫供髓大陸,品質與效率深受醫界信任;

華人世界最大的「中華骨髓庫」,也回饋臺灣愛心──

血緣相近,骨髓庫的合作相形重要,

為善競爭,攜手為病患找尋生機。

|

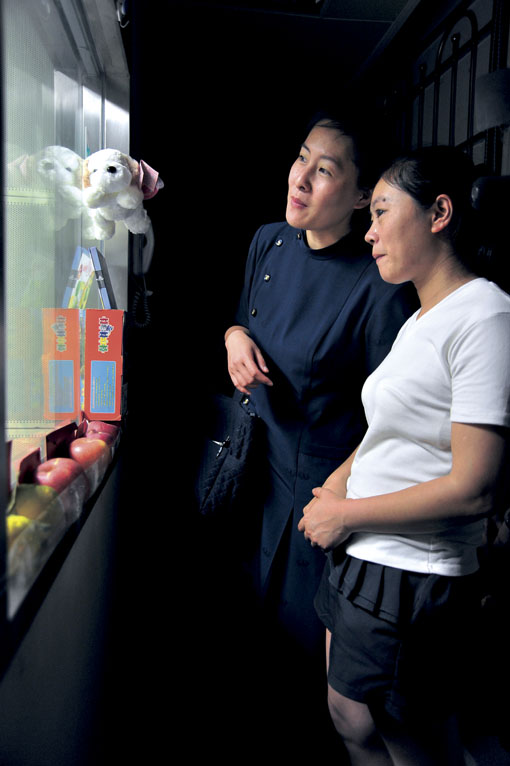

| 〔圖說〕在廣州南方醫院無菌艙病房,媽媽守護著受髓的孩子,早忘了自己多久沒闔眼;她跟上蒼禱告祈求孩子平安,也祝福臺灣那位不知名的捐髓者。 |

三十三歲生日那天,阿斌接受了骨髓移植。他告訴自己,這一年的生日,就當作是「重生之日」。

在無菌艙裏捱過了個把月,各項血球指數漸達標準,醫師允他轉入普通病房,此時他才知,就快要農曆新年了;人生第一次,大過年的竟待在醫院裏。

除夕夜十二點正,煙花聲在北京城四處響起,阿斌從病房窗外望出去,內心滿足;「至少,還有機會活著過年啊!」那晚,他安心地收看春晚節目,深夜一點才甘願闔眼。

阿斌想起,鄉下人常說「三十三歲是個門檻」,他希望熬過移植觀察期後,是真的跨過生死大關了。

印象中,那陣子不過就是牙齦紅腫、出血,怎麼就成了急性白血病?太太鄧巧雲在聽取檢驗報告後,下樓時雙腿發軟,不知怎麼跟老公啟口他得了這個病。

阿斌的哥哥與他基因抗原不相合,中華骨髓庫裏又找不著相符的捐髓者,焦急的鄧巧雲只想問:「哪裏可『買』得到骨髓呢?」彷彿在無盡闇黑裏出現一道曙光,臺灣慈濟骨髓庫捎來好消息:找到吻合的配對者了!

家住廣州的阿斌遠赴北京一家醫院接受骨髓移植,他側面聽說,捐髓者是位體重不足四十五公斤的嬌弱大姊,相對起少說也有八十公斤的他,他心疼著,那位大姊恐得捐出較多的造血幹細胞了。

對這位勇敢救他的臺灣人,他們何家一生都感恩。

救命快遞使命必達

一九九七年四月起,臺灣開始送髓到大陸搶救病患,十六年來累積近一千四百例,足見兩岸血緣之近、髓緣之深。開啟兩岸髓緣歷史時刻的捐髓者,是「高齡」五十四歲的楊秀霞,在家人勸阻下執意捐贈,準備營救十七歲的安徽少年劉金權。

當天一早,骨髓捐贈關懷小組總幹事陳乃裕從臺北搭機到花蓮,等候花蓮慈濟醫院醫師完成取髓作業,然後他抱著裝著骨髓液的箱子,一路從花蓮、臺北、香港到北京,一天內轉搭四次班機,直到晚上八點多才抵達北京。

為了避免造血幹細胞失去活性,能愈早輸入病患體內愈好,至多不要拖過二十四小時,路途中一點都耽擱不起。但沒見過「骨髓液」的海關人員,檢查了四十分鐘才肯放行。「那四十分鐘,真是難熬啊。」陳乃裕回憶說。

|

| 〔圖說〕一場重病,讓阿斌的生命重新排序;病前眼中只有工作,如今他特別珍惜家人相聚時光。 |

志工自費送髓了四、五年,直到兩岸交流常態化、手續辦理也較便利後,才將取髓任務交還給大陸各移植醫院,由他們派員來臺。時至今日,往返兩岸取髓送髓依舊辛苦,常得在天候影響航班起降或轉機期間,拎著骨髓筒與時間賽跑。

中華骨髓庫一位工作人員說,三年前來臺灣取髓,清晨從花蓮拿到骨髓筒,接著搭車到宜蘭,轉車趕往桃園機場,搭機前往香港,出海關後上了巴士前往廣州白雲機場,準備再搭機前往南京……結果班機延遲一個半小時才起飛!

當晚九點半,焦急的醫護人員在機場盼來了骨髓,驅車飛快將骨髓送往醫院;當造血幹細胞植入病人體內時,已逾深夜十一點。

兩岸間的送髓可謂是「救命快遞」,跨越千里的運送過程一定要「使命必達」,不能有任何閃失!

大陸人的臺灣印象

慈濟在大陸投入濟貧扶困二十二年,其中最為當地人熟悉的,正是「骨髓捐贈」。在中華骨髓庫發展尚緩的九○年代,臺灣頻繁送髓大陸、救命無數,引起兩岸三地媒體熱烈報導;漸漸地,民眾對臺灣人「無償獻髓」的勇氣與愛心,除了震撼、讚歎,甚至感到「無法理解」。

廣州南方醫院血液腫瘤科醫師孫競說,十年前嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情衝擊亞洲,三位來自臺灣的慈濟志工戴著N95口罩,抱著救命骨髓走進當時人人避之不及的醫院……對於這分恩情,他們銘記在心。

大陸交換學生魏莉雯說,她的國中課本裏就有臺灣無償獻髓的教材內容,因此來臺灣求學期間,她也參加了慈濟捐髓驗血活動。

兩岸髓緣,刻畫最深的是二○○一年六月,罹患白血病的江蘇姑娘陳霞,得到臺灣青年跨海捐髓,媒體全程跟拍、直播送髓過程,引起許多大陸人關注骨髓捐贈與慈濟。那時,中華骨髓庫只有三萬筆捐者資料,相對應於數百萬位白血病患者,能配對上的機率幾乎是零。

中華骨髓庫主任洪俊嶺說,早年見慈濟志工送髓到大陸,他是既感動又感慨:「為何大陸病患不能在自己內部找到捐髓者呢?」因著臺灣骨髓庫成長速度與臺灣民眾「以愛以善為寶」的啟示與帶動,這十年來大陸捐髓風氣大開,中華骨髓庫飛快成長到目前的一百六十七萬筆數量,成為「華人最大骨髓庫」,每年有五到六千人申請配對,並從二○○七年開始「回饋」臺灣病患,提供申請配對及捐贈。

接受大陸首例捐髓的臺灣病患,是一位十六歲女孩,她獲得蘇州三十九歲杭彬女士的幫助而重生;三年後她們被安排相見了,她將頭深深埋進杭彬懷裏,久久不願鬆開……

|

| 〔圖說〕社群網站是阿斌回饋社會的平臺,病友們交流經驗,其中一位分享臺灣捐髓者寫給她的卡片:「當我知道受髓者是位母親時,我很高興當初我做了這個決定;因為我的母親過世不久,所以了解一個母親對家庭的重要。知道你現在很健康,是讓我最高興的,保持健康的身體就是對我最大的回饋。」 |

洪俊嶺認為,骨髓是「特殊資源」,兩岸間乃至全球都應相互幫忙;尤其面對臺灣「少子化」趨勢及大陸「一胎化」政策,兩岸需要做骨髓移植的病患,是愈來愈難在兄弟姊妹間找到相合者;因此骨髓庫之間的合作,相形之下益發重要。

家屬募款補費用缺口

不像臺灣有全民健保,在大陸做一次骨髓移植,普通家庭通常得剝去一層皮;日前大陸紅十字會調查報告,白血病治療期一般至少兩、三年,費用約十萬至三十萬人民幣,若需進行骨髓移植,醫療費用三十萬到一百萬元人民幣不等。

報告中表示,有近七成需接受骨髓移植的白血病童最後沒能完成,其中因費用高昂而無法做移植者就占了六成三。大陸相關骨髓移植報導與網路資訊相當多,最常見的就是病患及家人籌款的故事,病患或家屬跪求醫師、四處借貸,最後甚至是傾家蕩產、人財兩失的悲劇。

一位山東青島病患,治療期間將病情變化記錄於微博,經網友大量轉發後頓時成了網路名人;一位有音樂夢想的白血病患,努力賣唱籌措醫療費用;一位廣州小女孩病患,她的爸爸為人剪髮籌款,帶動起廣州美髮業者競相義剪募款……

廣州南方醫院孫競醫師說,他的病患中有位地中海貧血病童,因家貧沒有財力做移植,於是家人自製募款箱,上頭黏貼了媒體報導及醫師簽名做背書,然後放在醫院大廳募款,結果三個月後也籌到了三十萬元人民幣。

一位兩歲的白血病小女孩,母親是學校鋼琴老師,父親是公安局人員,去年留職停薪帶著她到蘇州大學附屬兒童醫院治療。和其他病友家庭相同,無論是接受化療或骨髓移植,都是「長期抗戰」,父母在醫院附近租屋安頓,有些家庭即使有積蓄,也只能夠應付一時,見底後奔波借錢,生活甚至變得困窘無措。

小女孩的父母雖然有同事捐款資助,但仍不足所需,只好向距離醫院不遠的蘇州慈濟志業園區求援。負責關懷病患及家屬的慈濟志工李芯瑜說,這類家庭愈來愈多,「我們會盡全力關心陪伴,協助他們治療期間的房屋租金、生活補助等。」

陌生人更甚親人

除了費用問題外,近來兩岸網友最常討論的,就是志願捐髓者在配對成功後的反悔、拒捐之事。

|

| 〔圖說〕二○一○年中國紅十字會總會在蘇州舉辦「兩岸三地骨髓捐受者相見歡特別活動」,經由慈濟骨髓資料庫配對成功的浙江受髓者章瑩與臺灣捐髓者相見歡;章瑩的養母與對方相互擁抱。(攝影╱黃世豪) |

洪俊嶺主任說,中華骨髓庫是僅次於美國、德國及巴西的全球第四大骨髓庫,就去年統計數據,近六千名病患申請配對,其中有一千三百多人找到基因抗原完全相合的志願捐贈者,但最後能排除萬難、順利移植的只剩六百五十二位。是否移植,與病患病情演變、家庭經濟狀況相關,但也不乏捐贈者明確拒絕,或者即使有意願卻無法排除家人反對等因素而無法完成。

「每次有捐贈者『臨陣脫逃』時,我都會難過得吃不下飯。」洪俊嶺坦言,拒捐的比率其實很高,他們也只能跟臺灣慈濟一樣,在宣導時更詳細的說明,以減低配對後的悔捐風險。

一位家住東北的七歲白血病小女孩,遲遲沒能在中華骨髓庫找到配對者,父母及家人深陷絕望;當隔壁房的同齡小男孩挺不過去,家屬撕心裂肺的哭號聲傳了過來,小女孩的父親驚惶說:「我在病房衛生間裏哭了一天,不敢面對孩子,我好怕失去她。」

之後,小女孩在慈濟骨髓庫覓得適合捐髓者;當親友紛紛捎來祝賀時,這位父親依舊忐忑不安,「我也擔心對方突然反悔啊!」

一直到準備移植了,「我激動得熱淚盈眶,真想大聲告訴全世界,我的孩子有救了,臺灣同胞您太偉大了!」

在無菌艙住了八十天,小女孩終於自行走了出來;「活潑的女兒一下子撲到我懷裏,像以前一樣健康地站在我面前,我感到人生如此幸福美好!」爸爸喜極而泣說,儘管負債累累,只要孩子能健康就好。

非親緣的兩人,能在茫茫人海、數十萬分之一中相配,幾乎可說是「前世的親人」了;有時,陌生人還更勝親人。

杭州病患章瑩由養父母扶育成人,罹患白血病後千辛萬苦找到親人,且幸運地和胞姊配型成功,眼看生命燃起一線希望,但卻被拒絕了。一生中,被和自己有血緣關係的人放棄了兩次,她心痛如刀割。

|

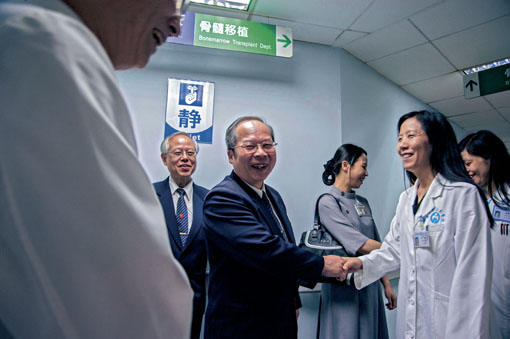

| 〔圖說〕慈濟人員今年五月拜會大陸各移植醫院,也順便了解病患移植後狀況。兩岸骨髓庫的連線與交流,是全球華人血液疾病患者的福音。 |

彷彿絕境逢生,臺灣的慈濟骨髓庫找到一位和她基因抗原相符的女孩,並且樂意捐髓給她。重生後,每逢中秋與春節,她都會捎信給臺灣的陌生妹妹、救命恩人。二○一○年十月,一場兩岸三地骨髓相見歡活動在蘇州舉辦,臺灣妹妹出現了!十年來的朝思暮想,頓時化為感恩的擁抱與淚水……

包括杭彬、章瑩在內的三十多名捐贈者或病患,在二○○九年八月重創南臺灣的莫拉克風災後,主動慷慨解囊回饋,「我們和臺灣同胞,有著血濃於水的親情。」

病患排隊等候移植

廣東省人民醫院一位血液腫瘤科醫師說,大陸幅員廣大,中華骨髓庫的建檔資料,來自下轄的三十一個地方分庫,而其中近半數人是在學生時抽血建檔,畢業後各奔東西、四處遷居,配對上時要尋人還真難。

以人口比例來看,大陸每一萬人中僅有十三人加入骨髓庫,比起美國的三百多人以及臺灣的一百四十四人,中華骨髓庫呼籲熱血救人的空間仍大。洪俊嶺估計,中華骨髓庫每年約新增十六萬筆志願捐髓者資料,預計在二○一五年可達到兩百萬筆目標;但大陸逾四百萬位白血病患者,每年還新增四萬筆,要提升配對成功機率,全國都得加把勁。

洪俊嶺之前服務於大陸紅十字會,推動無償獻血,他坦言過去有許多人「賣血」,這印象也影響許多人對於「賣髓」的可能與擔憂,「社會風氣,仍是推動無償捐髓的最大挑戰。」

十多年來,透過慈濟供髓的大陸移植醫院,數量最多的是位於廣東省廣州市的南方醫院;兒科醫師李春富,是治療兒童地中海貧血的權威,他的病患骨髓移植治療成功率高達九成。他表示,二○一二年,兒科完成逾百例移植,多數捐髓者來自臺灣。「已找到配對者的地貧病童,仍有三百多人還在排隊,估計要等兩年才能進行移植。」李春富說,醫院一直增建無菌艙,但病患實在太多,很快就不夠用了。

|

| 〔圖說〕深夜十一點,來自臺灣捐贈者的骨髓液終於送抵廣州南方醫院;一路上飛機、火車接連誤點,取髓人員寧餓著肚子也不敢鬆懈,院方人員忙著核對編號、檢測幹細胞數量,準備輸入病患體內。 |

同樣位於廣州的中山大學孫逸仙紀念醫院兒科主任方建培說,幾年來他們透過慈濟骨髓庫捐贈,完成十八例移植手術,迄今有十六位病患痊癒;他認為慈濟骨髓庫的管理規範嚴謹,配對流程進行得很有效率,因此取得的捐者骨髓品質往往也特別好。

該院為因應眾多求診患者,也正在爭取空間增建無菌艙;儘管艙外空間走道極狹窄,對前來探視的病患家屬來說十分不便,但只要患者能得救,他們什麼苦都願承受。

刺骨冬寒化為春陽

阿斌移植後返回廣州老家,常會陪著小女兒一起閱讀;事實上,在生病之前,他很少陪孩子的,因為只想著工作賺錢。為了照顧先生辭去工作的太太鄧巧雲,如今打算租個小店鋪做小生意,也好兼顧工作與家庭。

她偶爾會想起遠赴北京照顧先生的那兩、三個月,她租屋在外,酷寒冬天晨起,「北方的凜冽冰凍猶如刀割啊!」她揉麵粉擀麵條,親製衛生可口的食物,帶去醫院的路途寒風刺骨……她說,當時沒空想苦,也就不知苦了;正因為走過這趟人生路,他們更珍惜現在的平安與幸福。

|

| 〔圖說〕夜已沈寂,醫院人員自臺灣取回的造血幹細胞正一滴滴輸入孩子體內;志工陪著家屬在無菌艙外守候,等待著黑夜之後的黎明。 |

阿斌說,發病後,不斷地化療曾教他絕望,直到在臺灣找到配對者,他對生命才重燃起信心,「只要找到了,就有機會了。」

他透過網路鼓勵病友,同時也交流治療經驗。日前一位病患太太留言說,她的先生等不到適合捐者,已於日前往生了。「我也無言了……」阿斌寫不出任何安慰的字眼,只期望更多人來加入中華骨髓庫,讓所有病患都能跟他一樣幸運。

志願驛站 不只是過客

◎撰文‧李委煌 攝影‧黃筱哲

廣州市廣設「志願驛站」,一百五十個驛站分布於公園、街頭及廣場,專為市民生活與慈善服務使用。在廣州市最熱鬧的中信廣場,有個一坪多大小的「志願驛站」,主要宣導「造血幹細胞捐贈」,全年無休,天天都有志願者值班。紅十字會資深志工陳秀娟(攤位中間合十者)的身影經常出現在這裏,她說,驛站鄰近地鐵站,人潮熙來攘往特別熱鬧,來到驛站的人們多以問路居多,但他們不介意,反而把握機會宣導。

十年前,陳秀娟加入中國紅十字會志願者,後來也成為捐髓服務隊志工,類似慈濟骨髓捐贈關懷小組所扮演的角色,若配對成功的捐者或家屬有猶豫、不解,她會親往解說分享。在連續多日注射生長激素與捐贈幹細胞當天,志工們也會視需要陪伴,好圓滿救人任務。

多年前,陳秀娟遇過一位年輕的病患,遍尋不著捐者,臉上的表情深深觸動了她,「那是一種即將面對死亡、在恐懼裏卻夾雜著對生命渴望的眼神。」當下她告訴自己,雖然已超齡沒資格捐髓,「但我總能宣傳吧,用媽媽的心去幫助病患。」

陳秀娟陪伴過的捐髓者至少有八十位;老家在外地的年輕捐髓者,她會去參加他們的畢業典禮,像家長一樣出席觀禮、為他們祝福。「我雖然沒有孩子,可我當他們都是我的孩子。」

在廣州就讀研究所的睿珊,兩年前瞞著父母捐了骨髓;也在同一年成為捐髓者的耀佳,一樣也沒敢跟父母說;但她們並不孤單,因為陳秀娟一直在身邊陪伴著。這兩位年輕人也加入捐髓服務隊,以過來人經驗照顧志願捐髓者。

年輕農民工小鄧,從廣西老家跑來廣州打工。文化水平不高的他愛心不輸人,在配對成功後,瞞著即將臨盆的太太,由陳秀娟陪伴捐髓,儘管老鄉背後嘲笑他「一定是跑去賣血了」,但他清楚自己是在救人,「想做好事時,那些耳語一點都不重要。」

|