一生做夠本 泳伯德香流芳

◎撰文.謝明芳、黃貞宜

攝影/李富生 攝影/李富生

成為慈濟志工二十多年來,

泳伯如土地公般守護所在的每個地方與每個人;

在他的字典裏沒有「難」字,

任務一來總是笑容應聲:「好,我承擔!」

他的座右銘是「給人安心、給人歡喜、給人方便、給人依靠」,

這輩子他做到了!

簡易的追思會會場,猶如呂進泳師兄一身樸實莊嚴;撲鼻而來的淡淡花香,如同他散發而出的德香。二○一四年六月二十日,慈濟志工與親朋好友齊聚大林慈濟醫院助念堂,一同回憶師兄生前烙印的菩薩足跡,每一步踏得深而寬。

「還記得師兄在手術前,向同修林麗霞師姊交代的竟是環保站的鑰匙放在哪裏等慈濟事,最後一刻則是奉獻身軀做病理解剖。每每看到麗霞師姊,我的心還是激動著他們夫妻倆堅定做慈濟的精神。」大林慈院賴寧生院長,讚歎呂進泳師兄是名符其實的人品典範。

多位志工止不住淚水,高雄吳美隨師姊含淚向進泳師兄表達感恩:「六月十七日參加了進泳師兄的病理解剖後,當晚師兄來到我的夢裏,我們有說有笑地談環保……醒來後我放聲大哭,因為我知道師兄已不在,多希望能再與師兄結法親緣。」

進泳師兄的妻子林麗霞師姊,將心中的不捨與想說的話,一股腦兒宣洩而出。「九二一大地震時,師兄知道上人很傷心,發願要幫上人承擔。那天一早他打電話問我在做什麼,知道後就說:『現在不是煮早餐的時候,快!趕快到災區去!』」

「莫拉克颱風後,杉林大愛園區每天有近千人次鄉親以工代賑,需要他分配工作、掌握狀況。當時大兒子正好在大林慈院接受簡瑞騰副院長開刀,我一個人照顧兒子累到自己也快倒了,正當心中生起煩惱時,他一通電話讓我釋懷:『我無法去醫院看兒子,心裏很不捨,但我相信充滿智慧的你,一定能把兒子照顧好。這裏有受災民眾失去家園和親人,這邊需要我,我們要感恩兒子很平安。』我明瞭他的心意,兒子也體諒爸爸的辛勞。」

麗霞師姊說,農曆五月七日是師兄的生日,今年這天她回花蓮參加慈濟技術學院畢業典禮,「師兄本來想與我好好聚一聚,我卻不在他的身邊。這幾天我都來助念堂為他準備咖啡,坐下來跟他說說話,像以前那樣談天。師兄曾經說,如果我先離開,他會沒日沒夜地做慈濟;如果他先離開,他知道我會受不了,他希望我回精舍。這一次,他先帶我來大林慈院,他知道我在這邊會有許多法親陪伴、關懷,他安心了。」

用歡喜心做事,就是修行

大家口中的「泳伯」──呂進泳師兄,人如其名「泳(勇)」猛精進,每天努力做事沒有片刻休息,衣服老是因流汗而溼透;若哪一天他的衣服是乾的,大家反而懷疑他是不是生病了。

一九五○年出生的泳伯,早年在一家日商公司做會計;一九九○年接觸慈濟後便積極投入訪視、環保等活動,一九九五年受證高雄第一屆慈誠。隔年,公司將移往大陸,他與開早餐店的太太商量後,覺得生活過得去就好,於是正值壯年的師兄決定做全職慈濟志工。

泳伯為了報答太太「把他捐給慈濟」,將積蓄為麗霞師姊圓滿榮董;麗霞師姊則把他的一百多萬元退職金,湊足兩百萬後以他的名義捐出。

除了參加過一次國際賑災,泳伯不曾出過國,平日省吃儉用。「他的衣服、襪子破了還繼續穿,他說:『穿在裏面沒人看到,沒關係啦!錢省起來捐出去比較重要。』」麗霞師姊分享泳伯簡樸的生活點滴:「兒子幫父親擦皮鞋時,才發現他鞋底已磨穿一個洞。」

來自臺北的陳若儀分享前往杉林大愛園區當營建志工,於二期工程時與泳伯結緣。

「為了不延宕工程,他總是提前規畫每日進度,即使遇到雨天,他都回答:『沒關係!待會雨就停了。』後來工地粗重工作,女生難以發揮功能,泳伯鼓勵我:『不然來幫忙行政或總務。』每當我覺得自己快撐不下去時,他的笑容又會讓我重新振作。」

家住高雄小港區的泳伯,為了幫妻子與女兒搬運早餐店重物,清晨三、四點便起床煮早點熱飲,六、七點載著志工一起至杉林。傍晚眾人回家,他留下來收拾並看工地進度,用心安排讓隔天以工代賑鄉親人人有事做、事事有人做,自己不捨休息、一日當三日用。

陳若儀說:「我從他的身上學到信心、堅毅與智慧,也學到要及時把握時間付出。他從不否定別人,認為所謂的不適用,是人才放在不對的地方。他自我期許『每天一起床就是要與人廣結善緣、用歡喜心做事就是修行』,笑臉迎人,感恩每個人用清淨心付出;對自己的身體,他總是說沒問題。」

泳伯也承擔了高雄靜思堂合心福田幹事、社區和氣環保幹事等要務;高雄靜思堂從無到有,他參與其中,把靜思堂當成家一般裏裏外外整理乾淨;在環保站的付出,更是不遺餘力。

高雄旗津島多討海人,好不容易成立一處環保點,法令規定白天做回收、晚上要淨空,這個挑戰讓車輛的調配難度提高。旗津慈濟志工魏素香說,泳伯每天結束靜思堂工作後,總是和環保志工到旗津載回收物、帶動大家,「他比旗津人更深入旗津。商家通常不會注意到哪位志工沒來,但這些天已有多人問到:為什麼多日不見泳伯?」

去年旗津首次辦祈福晚會,接引許多當地民眾投入;活動結束後泳伯提醒素香:「我們是不是要辦一場感恩茶會?我來準備點心和茶水……」活動圓滿了,他繼續接引菩薩,讓志工感受被關懷和照顧,把愛的棒子接力下去。

「他以身作則,接引出許多志工一起做,當他認為某個環保點已穩定,便把棒子交給當區負責,又去另一處闢福田,接引志工。」麗霞師姊分享:「在他的字典裏沒有『難、不可能』,任務一來他都面帶笑容應聲:『好,我承擔。』每日奔波,我問他難道不會累嗎?他回答:『上人都沒喊累,我休息什麼!』」

|

四年多前杉林大愛園區工程,承擔以工代賑聯絡窗口的呂進泳早晚繞看園區,讓人人有事做;帶動鄉親以工代賑時,總是親自投入,揮汗付出。

(上圖攝影/羅曲娥,下圖攝影/唐江湖) |

|

|

無常來時,能捨一切難捨

泳伯身體一向硬朗,唯有心臟功能較不好,定期至大林慈院追蹤。今年六月九日,泳伯感覺腹部劇烈疼痛,在附近醫院看了腸胃科、泌尿科,並無發現異狀。接著幾天疼痛停止,泳伯持續做環保、至高雄靜思堂收成芒果與大家結緣。十三日劇痛再度襲來,在心臟科發現心電圖異常,醫囑需至大醫院處理;次日上午,麗霞師姊陪著師兄北上大林慈院就診。

「大兒子要用車送我們搭高鐵,師兄說不用花那麼多錢,搭火車就好,兩人還可以當旅行談天。來到慈院經過詳細檢查,發現心臟主動脈剝離,血管壁已從上裂到下……醫師表示病況緊急要儘快手術,否則有可能這一秒還在對話,下一秒就走了。」

由於大林慈院唯一一臺體外循環機(葉克膜)正在手術使用中,醫師緊急聯繫轉院。離開大林慈院前,泳伯跟麗霞師姊交代環保站事項,吩咐志工組張紅芬師姊:「若大林慈院這邊的手術結束了,您要打電話給我喔!我隨時可以回來。」

等待進入開刀房前,泳伯向家人、志工說:「大家放心,我不會讓上人漏氣的。假如真的一進去沒出來,那就把我捐給慈濟吧!」手術從下午四點持續到隔日早晨七點,術後泳伯在加護病房昏迷,十五日晚間安詳地走了,享壽六十四歲。

泳伯生前希望能捐出大體供醫學研究用,因此遺體送回大林慈濟醫院;六月十七日,解剖病理科蘇志恩主任指導年輕的主治醫師、住院醫師進行病理解剖手術,圓滿泳伯心願。

解剖室內外坐滿來自高雄的志工為泳伯助念;隔著屏幕,聽到電鑽的切割聲,許多志工淚如雨下,仍誠心為師兄祝福。

解剖結束,兒女們跪於泳伯身旁,請父親放心;泳伯的臉在微笑、身體竟飄著淡淡檀香;麗霞師姊整理情緒,在師兄耳際說著感恩與祝福……

|

呂進泳感恩妻子林麗霞把他捐給慈濟,全心付出無後顧之憂,夫妻忙碌之餘,話題都是慈濟事。(相片提供/林麗霞)

|

愛的身教,牽成眾人接棒

「雖然大家都很不捨泳伯,但他的離世也度了很多人──參加完病理解剖後,更多人出來做環保了。有人說泳伯做成那樣才有瑞相,自己若不趕緊付出,以後不知道會變成怎樣。」麗霞師姊分享善的漣漪持續擴展。

四十年的夫妻緣,讓麗霞師姊十分珍惜與感恩。「我們後來都互稱菩薩,聊的也都是慈濟事。師兄為了度二兒子入慈濟,曾開六小時車載他回靜思精舍,沒想到他拿了師兄的錢和鑰匙,偷偷開車逃跑。我曾問師兄為何如此包容兒子?他說:『二兒子就是菩薩給我的磨練,讓我修身養性;我們盡心盡力後就放下,兒孫自有兒孫福。』」

追思會中,二兒子呂育賢在向爸爸懺悔,感恩父親從來沒放棄過他。「我十多歲就離家,整日在外如行屍走肉般做盡壞事。很感恩爸爸是慈濟人,對我很包容。」

「十多年來,我很想回家與父母相聚,但不敢進門。六月十五日爸爸病危這天,是我跟他相處最久的時候,我第一次那麼靠近他、撫摸他的頭。剛剛大家一起唱『阿爸的五角銀』,我想爸爸會想對我說:『兒子你現在在哪裏?希望你過著幸福快樂的日子。』」

「很感恩與我不相識的明月師姊,牽著我的手跟爸爸說,她會引領我走入慈濟。我很不希望爸爸是用這種方式挽救我,但很希望自己從此改過向善。我不配當第二個泳伯,但我姓『呂』,期待以後走到社區,大家看到我猶如看到泳伯並招呼我:『呂師兄,你來囉!這裏有工作要麻煩你一起幫忙!』」

●

在師兄師姊的心中,泳伯全身上下都充滿慈濟細胞;而在兒女心裏,他是個再好不過的爸爸,「從小到大,他很照顧我們,點點滴滴付出,從不要求子女回報。」

在麗霞師姊心中:「他總是把功歸給他人、把過歸給自己,對我也是如此。慈濟路上他一直往前衝,與別人分享心得時,都說很感謝有我的支持,但實際上我並未為他做什麼。他知道我身體不好,每回做完環保,他會向菩薩祈求,願折壽來換我的健康。這麼一位大菩薩,能叫我不心疼嗎?」

與他共事密切的高雄靜思堂營建處主任黃鎮生說:「每一次泳伯來到我們營建處,總是問有沒有事情需要他幫忙;他說,工作要自己找。」

「給人安心、給人歡喜、給人方便、給人依靠」,是泳伯勉勵自己的座右銘。雖然只有短短的六十四年,他卻寫下最亮麗、最有價值的劇本;他的愛不只灑在家庭、慈濟,也灑在每一個所到之處……

|

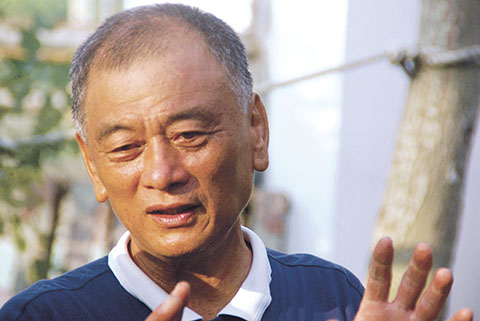

生活儉樸且無私奉獻、使命必達的泳伯,把人生做了最好的安排,是許多人心目中的靠山。(攝影/張清文)

|

|