守護純淨 守護家人

◎撰文.李委煌 攝影.林炎煌

|

千餘個圓弧形小坵分布在保和島上,每當季節改變,植被會轉為褐色,因此有「巧克力山丘」之稱,也是當地最著名的景點。島上居民普遍以農耕與漁業為生,因為缺乏現代化機器設備,許多農民仍以傳統方式耕種、犁田。

|

雪白海灘、起伏丘陵、原始生態,支撐起保和島觀光業。

地震後,旅遊業生意直落四成,

但居民一如以往,守護純淨之地,守護家人,

深信著只要不放棄,沒有人能奪去這分幸福。

當簡易教室材料運抵科德示中央小學,還等不及簡易教室組裝教學團自臺灣前來,派崔修(Patricio Teneza)早已跟著村民志工動手組裝,而且連續兩天,他們都做到深夜十二點後才休息。

兩天後,臺灣志工搭機、轉車趕抵學校,驚喜於教室骨架全都搭起了,即便有些支架裝反或弄錯,卻掩不住村民對這批簡易教室的熱切殷盼。

派崔修是個小攤販,在聖嬰王中學旁邊以木架、布棚搭起攤位做生意,他的女兒費絲(Faith Teneza)在附近的科德示中央小學讀書。學生上課時,派崔修就跑進聖嬰王中學裏做志工,當下課鐘響,他便趕回小攤應付生意。

儘管下課時間只有十來分鐘,但學生團團圍住小攤,垂涎著他和太太維納斯(Venus Roxas Teneza)以麵粉、奶油自製的煎餅,不一會兒就全數賣光了。通常,他們一天可賣兩百個煎餅,若再加上飲料、零食等,一天利潤超過六百披索(約新臺幣四百一十元),比保和島上多數村民的收入都還好。

今年四月起,他們更忙了,除了賣煎餅,週一到週六還志願當無薪小工,維納斯拌泥沙、做地磚,派崔修則負責鋪地磚、搬重物,「為了孩子的學習,我們天天不缺席。」對他們來說,一個學校的事,就是全村民的事。

慈濟援建保和島十六校、一百五十間教室,共需鋪設近十萬塊地磚,而這些全是像派崔修、維納斯等五千位保和村民志工,一塊塊親手趕製而來的。

|

荷都德絲(右二)、菲(左二)一家三代人,以俐落巧手編織著尼芭葉,可作為房舍、涼亭、教室的屋頂,而這也是當地人普遍的「家庭代工」收入。

|

與世無爭,重建無著

在保和島,居民常使用名為尼芭(nipa)的水生植物莖葉,層層堆疊製成屋頂,類似臺灣早年以芒草編織成的茅草屋;地震後在災區裏更為常見,因為它易得、涼爽、不漏水又耐用,很適合充作克難陋屋及簡易教室的屋頂。

就讀聖嬰王中學的菲(Fe Mendez),一直很期待十五間簡易教室能儘快完成。地震後她們在布棚下上課,許多人因為悶熱而頭痛;後來連布棚也壞掉了,她們不得已又回到危樓教室裏上課;看到女兒這麼辛苦,爸爸媽媽不忍心,也跟著跑來學校當志工。

菲的長輩們全部會編織尼芭,她的母親荷都德絲(Gertrudes Mendez),每週會划小船去尼芭林採葉,然後再一片片捆好帶回親手編織。像這類即使是人人可做的「家庭代工」,材料也得辛苦尋取,且編織過程中稍一不慎就會刮傷手;在這裏想要以手工賺些蠅頭小利,也並不容易。

保和島逾百萬人口,四周臨海,許多村民自製小船,習慣在夜間出航捕魚,等待清晨再返回市場販賣;也有不少人以種植蔬果、農耕為業。島上有名聞遐邇的山丘、海灘與教堂,不少年輕人也在餐廳、渡假村等旅遊點工作。

這裏沒有大工廠,即便市區最高樓,也僅有七、八層而已;由於島民消費市場有限,因此一直沒有大賣場願意進駐。當地有八成人口每天收入僅約兩百披索(約新臺幣一百三十七元),村民單純樸素、與世無爭,就算領不到法定最低薪資,也很少抗爭計較。

慈濟志工施嘉驛,在馬尼拉、宿霧經營四十多間超市百貨,其中就有許多員工是來自保和島。「他們很善良、很拚命,而且不挑工作。」他很清楚,保和島薪資普遍偏低,「因為工作不好找,吃了虧也沒辦法。」

每年島上的大學畢業生,有一半以上會離開老家,前往宿霧、馬尼拉或國外尋找工作機會。地震後,村民想重建,手頭卻沒錢,只好依賴這些親友寄錢回來幫忙。

在保和島上從事旅遊業的戴仁士,有部分華人血統,自從慈濟決定援建簡易教室那天起,他便在車輛租借、交通安排、路線引導上幫了許多忙。他說,地震後旅遊業生意掉了四成,國外遊客都不敢來了,更少見慈善機構重返保和,「但慈濟來了。」

|

除了十歲的大妹在外幫傭換取讀書機會外,瑪薇克(左一)全家人擠住在河邊的陋屋;雖然生活物資匱乏,但一家人樂觀面對。

|

教育重建,只是開端

維納斯是保和島人,今年三十六歲的她,猶記得在科德示小學就讀一年級時,就是在大門入口後、左轉走到底的那間教室上課;當年嶄新教室,如今卻已是舊房危樓;「真傷心啊。」不一會兒,維納斯又轉頭指著笑說:「不過,現在學校也有新建築啦,就是慈濟那七間簡易教室!」

維納斯不僅找來父母、女兒做工,日前慈濟志工在島上舉辦的村民志工培訓課程,她也召集一家五口來了解這個發源自臺灣的慈善團體。「你們很出名耶,大家都在談論慈濟。」維納斯說,她上了培訓課後,才知道這批教室來自於全球善心人士的點滴捐款。

和先生存錢三年才蓋起的樓房,地震後磚牆傾毀、結構受損;災後迄今,她不曾接到任何來自政府、民間的金錢或建材補助。目前和先生、女兒只能暫住娘家,等存夠了錢再重修舊房。

和維納斯女兒費絲就讀同一小學的瑪薇克(Marvic Pino),是個早熟懂事的十四歲女孩,她還有七個弟妹,但因為家貧與父母觀念問題,只有她和十歲的大妹有機會念書。大妹住在別人家做童工,以打掃做事來換取讀書機會;瑪薇克的爸爸以捕魚維生,但地震後賺得更少了,沒有能力供給家人所需。

瑪薇克的家,是在河邊的一間茅草屋,由幾根木頭撐起,漲潮時水面就成了地面;更令人擔心的是,屋的另一面即是土石流危險區……對於徹底貧窮的家庭而言,連遷居到安全地帶的能力都沒有。

馬尼拉慈濟志工在搭建簡易教室空檔,前往探視瑪薇克一家人;時值正午,只見父母以慈濟發放的白米煮了鍋白飯,餐桌上尋不著一丁點配菜。

簡易教室終究只是硬體,馬尼拉志工構思,未來他們將在保和島引入更多的慈善援助、醫療義診、人文教育等,希望能更有效地改善村民的生活;地震後慈濟與保和島民的緣分,不會只是這一百五十間簡易教室。

|

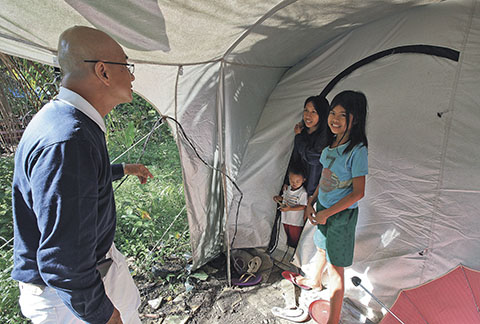

距離強震已有八個月,許多家庭依然住在路旁的帳棚裏;馬尼拉志工李伯芳(左),在援建簡易教室的空檔前往探視關懷。

|

|

派崔修和維納斯的小攤子,每到學生下課時都湧現人潮,塑膠盒裏裝滿晨起製做的煎餅,十來分鐘就被一掃而空。

|

天天見面,感情更好

老家在菲律賓北部的派崔修,是在馬尼拉擔任工廠保全時,認識了家鄉在保和島的維納斯。維納斯擁有大學文憑,是名會計人員,由於曾在銀行存錢時遭歹徒持刀搶劫,雖幸運地毫髮無傷,但她再也不敢留在馬尼拉了,寧可放棄一萬三千披索的月薪,和派崔修一起回到保和老家結婚、生活。

在馬尼拉待過十年的派崔修說,雖然在大城市薪資待遇較好,「但你很難存什麼錢,更別說買房子了。」他們回到保和島三年後就存足錢建了房,讓他們更有家的感覺。

災後儘管還沒能力重建家園,但每天中午維納斯會走去科德示小學,將女兒接來小攤,簡單煮點東西,全家三人小聚用餐;五點半後,她會再去學校接女兒,一起走路回家。這樣單調單純的生活,尤其在地震災後,他們更加覺得難得而珍惜。

一場地震,摧毀了許多平凡島民的夢想,奪去了他們的努力與累積。根據統計,地震共造成兩百多人喪生,三萬多間房舍毀損;其中慈濟援建簡易教室的羅恩鎮及薩巴焉鎮,就是房屋受損最嚴重的城鎮。

遠道而來的慈濟志工,陪著他們一起重建校園、重拾夢想,大家從中學習並體悟到:只要不放棄,沒有人能奪去屬於你的幸福。

為了這批簡易教室,師生、家長、村民們密集地相處與合作,比起地震前,「現在天天見面,大家感情更好了呢!」維納斯開懷笑說。

|

照顧小攤生意之餘,派崔修(左)幾乎都在學校當志工;曾在馬尼拉做過工廠保全,身強體健的他擔任志工小組長,帶動村民們搭建教室。

|

|

派崔修一家三口,在災難之後更懂得珍惜簡單的幸福,全家出動當志工幫忙學校重建。

|

|