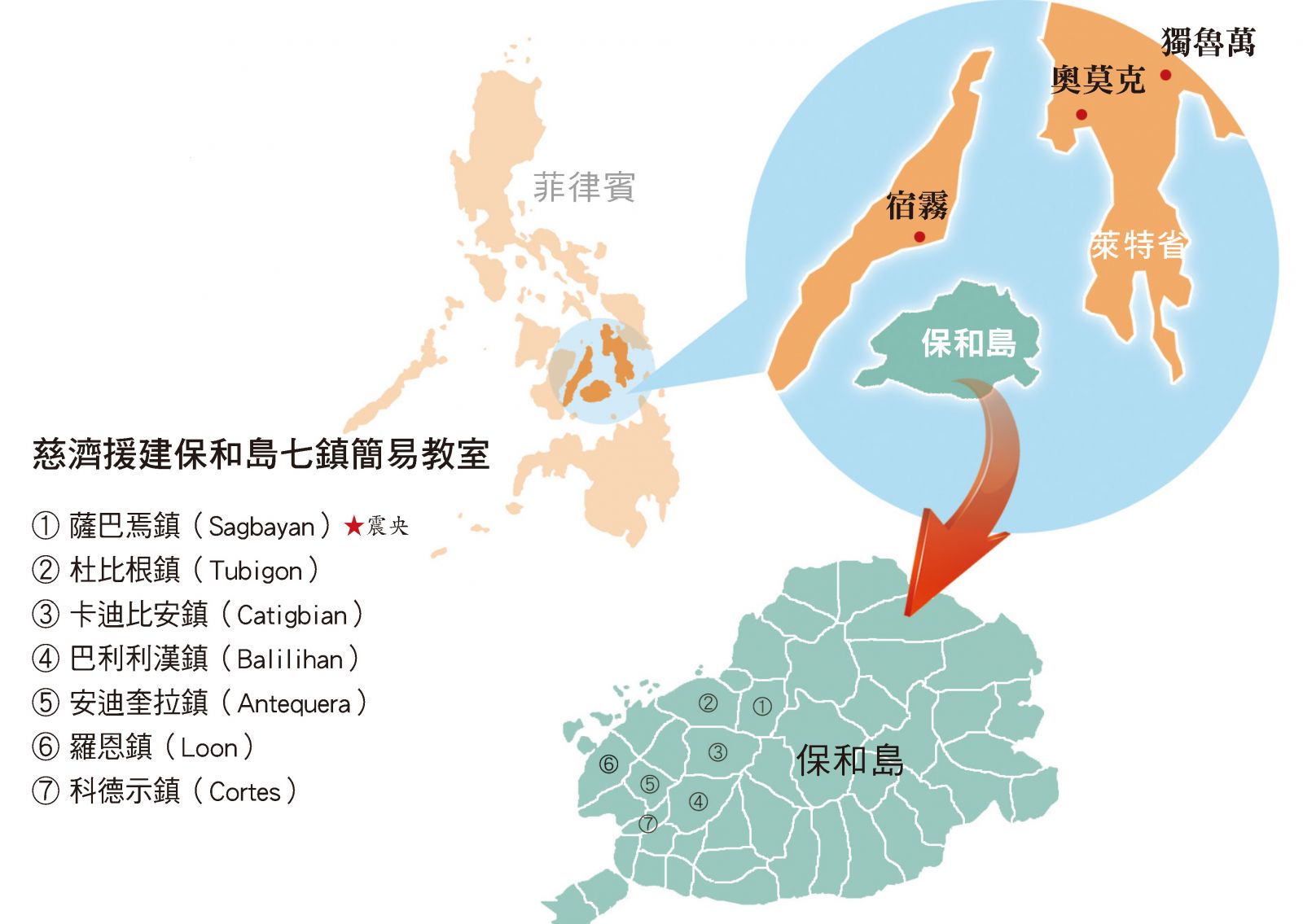

慈濟援助菲律賓保和島震災 打造像家的新教室

◎撰文‧李委煌 攝影‧林炎煌

保和島,或譯為「薄荷島」,是菲律賓著名觀光島嶼;

二〇一三年十月十五日,一場芮氏規模七點二強震,造成兩百多人罹難、六成學校毀損。

災後,外國遊客卻步;

但慈濟人來了,為七個鎮、共十六所學校,援建一百五十間簡易教室。

學生興奮抬著簡易教室骨架材料,雀躍地像在組裝一個巨大的模型玩具;

五千位居民親手趕製出近十萬塊地磚,穩穩托住下一代教育的希望工程。

孩子們去上學,家長也到校當小工,老師們即使家園受創,也以校舍重建為重。

當學生們走在爸爸媽媽鋪的地磚上、進入師長們敲敲打打搭起的空間裏,

這個教室,真的就像家一樣!

送走最炎熱的五月,六月雨季旋即接續而來;菲律賓保和島(Bohol)十六所學校、一百五十間簡易教室,也在雨水豐沛的此時,一棟棟從瓦礫中矗立站起。

六月開學季,位於科德示鎮的科德示中央小學(Cortes Central Elementary School),部分師生告別使用了八個月的茅草屋或帳棚,搬到七間嶄新的教室裏;校長艾蜜莉雅(Amelia Ancog)正忙著叮嚀老師們,將舊教室的電扇拆裝到新空間,並不時與老師、家長溝通教室周圍的植栽綠化。

保和島位於菲律賓中部,和臺灣南投縣的面積差不多;去年十月十五日,芮氏規模七點二強震來襲,造成兩百多人罹難;十一月雖然受到海燕強颱影響,幸運並未受災,但地震後進駐島內協助重建的救援組織,紛紛將慈善資源轉往一水之隔的海燕重災區萊特省(Leyte)。最終,保和島仍躲不過風災帶來的間接影響,成了一座被遺忘的孤島。

全島七千多間校舍,強震後有高達兩千七百多間受損;八個月來累積八千多次餘震,更加深了師生在陋棚或危樓裏學習的危險性。

如今,艾蜜莉雅看著全校積極動員,將這來自慈濟援建、漂洋過海的簡易教室當成新家布置,她肩頭的壓力頓時減輕,但隨即升起的是使命感,「因為在校園重建過程中,我們看見了希望!」

|

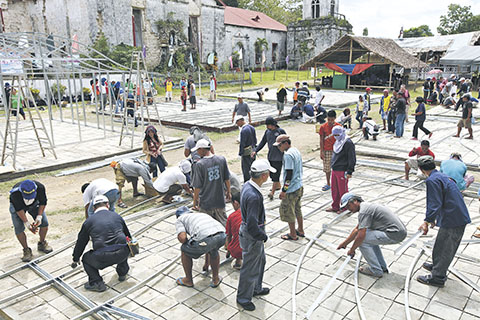

聖嬰王中學的校地上,鋪著一塊塊師生、村民自製的地磚;在慈濟志工帶動、指導下,村民們投入組裝簡易教室。

|

|

為及時在簡易教室基地鋪上地磚,各校的師生、村民以木板釘製磚模,再輪班混拌泥沙,而且每塊地磚裏還放入慈濟建議的竹板,以加強地磚承受重力。

|

守承諾,慈濟一定會回來

科德示中央小學是慈濟援建保和島十六所學校中,距離首府及機場都最近的一所學校;但鄰近市區,並不代表擁有較多的重建資源。「校長,我們該怎麼辦?」面對斷垣殘壁、百廢待興的校園,艾蜜莉雅只能鼓勵師生、家長、校友、村民們要有信心及耐心。

體型微胖、短髮俐落、給人感覺熱情活力的艾蜜莉雅,地震後扛下學校重建之責,「他們都以為我很堅強,」艾蜜莉雅身為長女,在那段時間,父親因糖尿病截肢、母親眼睛受傷,一歲半的小兒子雙眼檢查出病變;「其實,我壓力好大……」夾在家庭及校園重建間,她咬牙苦撐,不願讓師生瞧見,總是轉身獨自落淚,向上帝禱告。艾蜜莉雅坦言,地震後他們得到的資源少得可憐,許多學校甚至只領到幾塊塑膠布,因此老師、家長、村民們只好自行籌款,購買材料搭建臨時校舍。

災區每所學校,望上去幾乎都是類似畫面:半開放式的克難教室,屋頂或用茅草、鋅板、塑膠布遮蓋,牆板則以竹編、木片遮圍。乍看涼爽愜意,實則遇雨就得停課,師生經常感冒、中暑或暈倒。

無助的情緒不斷累積,直到她看到一身藍衣白褲的志工親蒞學校勘察,猛然憶起了「慈濟」兩字──父親因病截肢,花去了三十萬披索醫療費用,家人已經無力為老人家安裝義肢;幸得宿霧慈濟志工居中聯繫,三寶顏慈濟大愛復健暨義肢中心人員幫忙,才得以免費取得昂貴的義肢。

馬尼拉慈濟志工彷彿循聲而來,回應師生們的期待與需求,艾蜜莉雅堅信這是上帝對她禱告的回應,「大家放心,他們一定會來幫助我們的。」艾蜜莉雅勸慰大家,因為她相信這團體允諾了,肯定就會做到!

|

從美國橫渡大洋運來的簡易教室屋頂瓦楞板,第一時間送抵學校時,村裏的婦女們紛紛以手以頭合力「頂」起,搶時間扛往工地定點,以利志工教學組裝。

|

及時雨,一點都不慢

地震後,最辛苦的就是校長及老師,他們得壓抑自己對於家園能否復建的擔憂,同時還得承受學生教育及校園重建困境;不少老師身心俱疲,甚至帶著創傷症候群持續授課。

位於震央薩巴焉鎮的薩巴焉中央小學(Sagbayan Central Elementary School),校長貝碧絲(Bebeth L.Diez)震後的這八個月來,和先生就睡在庭院的一部廢棄車裏,車旁偌大的混凝土房,結構已明顯受損,這棟花費畢生心力打造的房子,因地震而歸零。

先生失業中,三個孩子尚就讀大學,她不禁常想:「我還有能力供孩子讀書嗎?寄宿車廂的歲月還要多久?還有體力迎接日復一日的重建挑戰嗎?」想著想著又不禁落淚……

薩巴焉中央小學五年級老師喬薇瑪莉(Juvy Marie R.Inojales)激動說,全校幾乎都毀了,每天上課都很狼狽。炙陽當頭,炎熱曝曬,大雨落下,水淹腳踝,有時她甚至得換上拖鞋、撐著雨傘上課,「地震後,沒了家園、沒了校園,不知未來該怎麼辦?」

薩巴焉中央小學是慈濟援建教室最多的一所,校園空地規畫置放二十四間簡易教室;雖然,喬薇瑪莉暫時沒有能力重建家園,這八個月來只能寄宿親友家,但她為學生、為教育使命堅強著,今年五月更和三十二位老師、逾一百位學生家長,專程參與慈濟人來此舉辦的志工培訓課程,回來時她還領了竹筒撲滿,提醒自己每天發善念、投銅板助人。

當臺灣志工如火如荼準備教室材料時,保和村民也沒有閒著,十六所學校分別坐落在七個鎮,竟然有超過五千位老師、家長、村民報名填表當志工,打算在教室材料運抵保和島前,要在預定地上整好地、趕製地磚鋪地、挖妥排水溝並進行環境綠化。

「慈濟志工都大老遠跑來了,我們自己人怎可能袖手旁觀?」在大洋兩端,大夥兒一刻不鬆懈地追趕重建進度。

科德示小學二年級老師潔西卡(Jessica A.Verano),常和先生一起利用假日空檔混拌沙泥、製作地磚。潔西卡坦言,災後教育重建的步伐實在太慢,但孩子的學習不能耽擱;她認為慈濟援建正如及時雨,否則大家不知還要苦等多久。

位於科德示小學旁的聖嬰王中學(Infant King Academy),慈濟也援建了十五間簡易教室;這兩所學校的學生家長們多數是畢業校友,他們為了母校及孩子的未來,也都自願投入重建。校長瑪格莉塔(Margarita R.Lomod)說,地震、風災接連到來,他們缺乏外援,政府也無力兼顧,多半只能由老師及家長尋籌資源、自力更生;雖然災後近八個月簡易教室才啟用,但她一點也不覺得太慢!

|

教育重建速度不如人意,災後八個多月,仍有許多學校師生在簡陋的布棚或木架下學習;慈濟在羅恩鎮三迪安中學援建十二間教室,大樹下求學的歲月將成回憶。

|

|

科德示小學七間簡易教室完工,二年級導師潔西卡終於能安心授課;在那之前,她的教室是以木板為骨架、再遮上一片藍布。

|

心踏實,加速學習之路

援建有十二間簡易教室的三迪安國立中學(Sandingan National High School),位於重災區羅恩鎮(Loon),慈濟也在該鎮援建了最多間簡易教室。

校長馬力歐(Mario L.Garcia)坦言,一開始他的確懷疑過:「這樣的援助,背後可有什麼目的?」在愈加了解慈濟付出無所求、教育不能等的慈善理念,以及多次觀察志工行儀,到十二間教室搭建了起來後,「我現在完全認同了,甚至期盼保和島人能一起跟著慈濟學習。」

馬力歐熱情邀集一千四百位老師、家長及村人來當志工,親手搭建下一代的教室;其中,有六百人已加入慈濟會員、捐款助人。「竹筒撲滿愈來愈重,我就跟著愈歡喜。」馬力歐將慈濟竹筒放在辦公室裏,每天至少投一次,投久了便成為習慣。

慈濟志工也為家貧而成績特優的高中生、大學生提供學費及助學金,希望他們能專心課業。日前馬力歐參與保和島慈濟志工培訓,竟見到自己學校的六位慈濟助學生身穿制服,穿梭活動現場當小志工!還有村民因此感動落淚,「這個團體,真的很不一樣啊,竟有辦法這樣教育孩子。」馬力歐說。

簡易教室雖然簡易,卻能讓師生重拾希望。儘管,許多人每天放學後,還是得回到沒電、無燈的帳棚或陋房,繼續飽受黑暗與蚊蟲的侵襲,以及難以入眠的災後歲月;但慈濟的簡易教室,至少讓他們能走上另一個重建階段,暫時得到安穩學習的空間,同時感受到「即使生活再克難,也有人在旁陪伴」的溫馨與關懷。

當科德示中央小學校長艾蜜莉雅看到簡易教室陸續啟用,忍不住又落淚了,但不再是因為壓力,而是由衷的感恩。她說,隨著簡易教室完成,有人願意捐建已毀損的圖書館與保健室,而震後傾倒的學校圍牆,更有校友表達要出資援建。「慈濟志工不只帶來簡易教室,還觸發善的連動效應。」

孩子們踩在師長自製的愛心地磚上,「感覺很踏實、很安全,即便下起大雨,也不必擔心淹水或泥濘。」艾蜜莉雅說,地震前她曾申請轉調回老家,如今她要等到校園重建告一段落後,才會將學校安心交出去;「在那之前,我希望慈濟仍能陪著師生們一起加油!」

|

震災後,科德示小學校長艾蜜莉雅看似堅強,卻是內心惶惶,不知如何面對家園與校園的重建;直到七間新教室全數搭建起後,她才由衷地笑了。

|

|

許多保和島民日薪只有兩、三百披索,但窮而樂天、有貧無苦的他們,響應慈濟「竹筒歲月」精神。其中,科德示小學的孩子們把飲料瓶當成撲滿,點滴累積只為行善。 |

|