從宗教觀點「解毒」

整理‧李委煌 攝影‧黃筱哲

究竟是人受到環境影響而去吸毒,還是個人抗壓力薄弱而走入歧途?

長期投入反毒、戒毒教化的宗教師,以信仰來「解毒」。

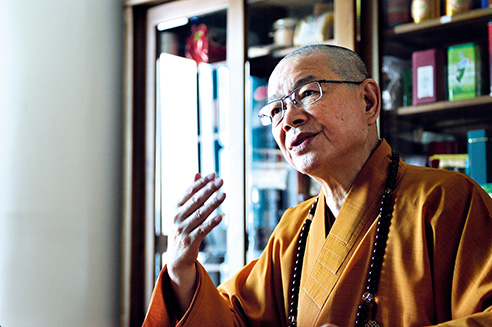

釋淨耀 法師

中華民國宗教與和平協進會理事,淨化社會文教基金會創辦人,新北市土城區慈法禪寺住持。

法師出家前曾經荒唐,從校園大哥到黑幫流氓,從逞凶好鬥到吸毒惡習;編採科畢業後成為記者,在採訪新聞事件過程中,深刻感受到社會的黑暗面。

法師二十七歲出家,關懷監獄受刑人已逾三十年,更為接受感化教育的邊緣青少年設立中途之家,二○○八年啟用「普賢慈海家園」,是眾多迷途者的心靈導師。

劉 昊 牧師

職業軍人退伍後,投身房地產事業,投資失利負債,幾年內財務乍起驟落,終至一無所有,太太甚至患了重度憂鬱;就在無路可走之際,他聽到了上帝的聲音。

二○○三年,他和太太創立「趕路的雁」全人關懷中心,一處服事戒毒更生弟兄的中途之家。二○一六年起,配合教育部啟動防制兒少藥物濫用的計畫,計畫在四年內以機動式的「行動電影車」,將3D反毒電影帶進全臺校園,每年巡迴宣導一百場次反毒。

問:根據二○一五年統計,臺灣青少年藥物濫用涉案人數近萬,其中首次吸毒平均年齡為十二點五歲,吸毒地點超過兩成是在學校,毒品來源為朋友或同學。校園毒品氾濫的程度,遠高於一般人想像,進入學校宣導反毒是否有效果?

牧師:

我們投入反毒工作已十多年,從過去的成年人做到現在的少年,就是希望至少能讓孩子們沒機會碰到毒品。曾有企業家說,我給你一億,你能幫我孩子戒掉毒癮嗎?我說你給我十億也沒辦法,因為不是我能幫他變成什麼樣的人,生命終究是他個人的事;但您若給我一千萬,或許我可以試著讓五百個孩子,不要在未來成為吸毒者,這就是反毒宣導的預防意義。

但是,若宣導活動沒有創意,就真的會像學生跟我說的:「只是給我們補眠用的。」所以我們從以色列引進活潑的「反毒行動電影車」,透過高科技的互動式3D電影,加上吸毒更生人的見證,讓反毒課程包括有腦部、肌肉、心靈三部分學習,強化孩子們的反毒、防毒能力與性格。

孩子們在3D搖控器上的問答數據,上傳雲端後,以色列那裏就會下載計算,並將每所學校、每個場次的學生問答結果報告,提供給我們。這就是所謂的大數據資料,學者、官方、教育單位都可拿來參考,用以調整防毒策略。

法師:

我很憂心,現在有許多中輟生被藥頭吸收,提供吃住和零用錢,然後回到學校,在名正言順回歸學生身分後,就變成藥頭在學校的化身與下線了,開始在同學間吸收、賣毒。校園的毒品淪陷不就是這樣嗎?加上未來若教官全面退出校園,那這類的事情,老師願意去面對或處理嗎?

父母平時要多觀察、關心兒女,多做好預防工作;當然,最重要還是有關單位的觀念與態度,畢竟面對問題才能解決問題,逃避是沒用的。

至於我們進入學校宣導有沒有效,我是覺得「有做就有成效」;效果大小,並不是單純可用量化看待。

正所謂知己知彼,要知道他為何吸毒,用心去了解他的背景,再就他的情況來宣講,如此就可以看到效果。若對他處境根本不了解,只是用一己的熱心在分享,自然是看不到宣導效果的。

犯過錯的人,他的社會歷練也許比你豐富;你雖有愛心,但若是「外行人」,他在心態上就不容易接受你。所以跟他們講話時,你要有四攝法中的「同事攝」,讓他感受到你跟他是站在同一陣線,這樣你講的話他怎會不聽?

跟孩子宣導時,你就要把自己變成小孩;因為孩子們即使互不認識,卻很容易就打成一片、玩在一起,講什麼都會相應。換言之,若你能把毒品的危害,用活潑的故事讓他聽得進去,當他瞪著雙眼專心聽你講話時,那就表示有效了。

|

淨耀法師創辦普賢慈海家園,照顧刑滿出獄的青少年,除了學校課業外,家園裏也安排技藝學習及活動課程。

|

問:社會上往往認為吸毒者的處境是自討苦吃。從「人性本善」這個預設立場出發,是否比較容易導正他們?

牧師:

我是以耶穌基督福音作為我的出發立基,而不是以人性作為考量。因為有信仰的認知與根基,才會找到有信念的生活模式,也才能在陪伴的過程中不斷累積信心。所以我的聚焦不能在「人的表現」,否則我可能做三天就打烊了。如果依據更生人的背景來評估是否陪伴,那誰的履歷是能看的呢?甚至你會愈看愈害怕,愈看愈沒希望。

我自己要往上看,也才能帶著大家往上看。許多更生人看待自己,是沒希望的;所以我不能把看著他們,當成我的目光標的;他們也不能以自己、或社會看待他們的眼光為目光標的。大家通通要往上看,才有可能看到希望。

法師:

人性若本善,就不該有人變壞;人性若本惡,那又如何能變好?

所以,與其談人性善惡本質,不如強調人性是「近朱者赤、近墨者黑」。從唯識學的善惡角度來看,人性學習好的較不易,但學習賭博或罵人的話就很快;因為人性向善就如水往上流,人性趨惡如同水往下流。重點不在人性本善或本惡,主要是看環境對人的影響。

但我們也要了解,即便環境也是隨時改變的,所以沒有人是徹頭徹尾一路惡到底。如果一個人吸毒,他在處境中一定有他吸毒的惡因緣,可能是他認知不夠,也可能他被誘惑了;所以對於任何一個人,我們都不輕易放棄。

問:在陪伴吸毒者或更生人的路上,印象最深刻的挫折經驗是什麼?

|

劉昊牧師創辦「趕路的雁」,陪伴更生人,把這個大家庭比喻為雁群,並以餐飲經營模式,作為更生人重返社會的中途職場。 |

牧師:

挫折是一直存在的。

我曾經陪伴過一位六十多歲的更生人,他因為海洛因成癮而多次出入監獄,跟家人也少往來,但我感覺他人格特質很不錯,彼此互動起來充滿相知的弟兄之情,而他的生活表現也讓我覺得很有希望。

但三個月後,他留下一封信就突然不見了。十多年過去了,始終沒有他的任何消息與下落,我覺得就好像是自己的親人失蹤。

每次想起來,就感到失落和遺憾,當時應該更確切的讓他知道,很多事情是可以陪同他一起來面對與解決,對他會更好、更安全。

法師:

挫敗感其實是蠻多的,尤其一些人吸毒太久,自認為不可能戒掉了,因此寧可選擇自我放棄。

他們跟我說:「師父,我知道那個東西不好,但我已沒有改變的空間了,乾脆就讓我吸死吧,我來生再來改。」但其實他們並不知道,這一世如此根深柢固的習性,來生又如何可能改得了?

也有的人反過來跟我抱怨:「我用自己的錢吸毒,不偷不搶,政府憑什麼管我?」

他可能沒想過,等到家產吸光、身體敗壞後,是誰要來照顧他呢?有一天倒下去送進醫院,不也是由政府照顧、全民買單?

問:根據過來人經驗,只要有吸毒的念頭,就有上癮的可能;吸毒者更有八成涉及刑案,再犯率也極高,關懷工作是否總是吃力不討好或難以持續?

牧師:

其實問題的答案,就距離問題本身不遠。困境或挫折的解決方案,往往就在陪伴、幫助過程中,得到解答,因為我從中看到他們的需要。這些更生人,有機會放在我的生活中,讓我成為一個上帝施恩在他們身上的憑藉、通路或管道。

過程中,我個人受到益處,因為我也曾有家庭問題,但沒有妻離子散、沒有家破人亡;我常覺得,我不是發什麼宏願要去成就豐功偉業,其實是無路可走了,上帝讓我有一條路,讓我應用信仰來過另一種日子,它就是現在的中途之家「趕路的雁」,我們像是一群趕路的雁,同心互信在愛中遨翔,飛向自由。

法師:

一個人生病,全家人都受影響;很可能病人還沒痊癒,照顧者反而先累死了;而照顧吸毒者,又比照顧病人更加困難。

曾有位中年企業家,事業經營得很不錯;有天他靜下心想:我賺這麼多錢所為何來?唯一的兒子染上了毒癮,難道我賺錢是來讓我兒子吸毒、然後再讓他早死嗎?於是他將企業交給專業經理人,專心陪伴孩子。但深陷毒癮的兒子已不正常了,又要吸毒時,父親就去搶藥,結果毒癮發作、失去理性的兒子,打死了父親……母親趕去警局,哭得死去活來,一生最愛的兩個男人,一個被打死,一個殺父,得面對法律制裁。

我走入監獄關懷受刑人已三十二年,多少人勸我別再管這事;其實我進入監獄,就是不忍一時糊塗而誤入歧途的這些人罷了。一件事能堅持三十二年,其實也稱不上什麼修行,就只是空有這分心罷了。

問:中途之家的營運不容易,但您還是堅持下去,它究竟能發揮什麼功能?

牧師:

從監獄出來的人,由於脫離社會已有一段時間,協助他們能順利返還社會的中途之家機制,我認為是很必要的。

但真正重要的是,中途之家需要具備什麼性質跟條件,才能產生有效的社會銜接功能?若只是收容、安置的概念,那實質意義並不大。以更生人的技職條件,要融入當前的職場文化,的確不是件容易的事;所以我們建立一個職場,讓他出獄後能來參與。若未經「人」的安頓、處理,就要他直接到位做「事」,自然是無法成功的。所以中途之家,一定要有「生命形塑」這個過程,否則很難有效果。

面對毒品問題,吸毒者是一種立場,家屬又是另一種心態。我們關懷陪伴吸毒者家屬,人數可能是吸毒者的五倍到十倍。但這個工作卻很重要,因為他們關係到吸毒者能否順利回歸家庭及社會;所以家屬們也得同步學習,整個支持計畫才能成功。

法師:

中途之家是需要的,讓他們改變一下環境,才不會在出獄後,被舊有環境一下給淹沒。畢竟身癮容易克服,心癮則很難斷止,在熟悉環境很容易受到誘惑,又走回頭路。在我們的「普賢慈海家園」,少年白天上班、上課,晚上返回家園,出入都需要經過老師的檢查,所以再次碰觸毒品的機會不大。

少年中途之家,依據少年福利法設立,但因為法規相當理想化,真正能依此法合法登記成立中途之家者其實很少。我們的財務、人力壓力也很大,加上要保護未成年孩子,我們更不能讓他們站出去宣傳,因此外界的關愛力量也相對較少。

|

在「趕路的雁」自製出版品上,介紹吸毒更生志工,榮獲了反毒有功獎。

|

問:從神經藥理學角度研究藥物成癮,認為生理機制導致戒毒上的困難;那麼個人的意志力在戒毒過程中究竟有無效用?

牧師:

從不同專業立場來看,自然有該領域的研判與推論,我覺得都是對的。

但我想強調的是,談人的生命,其實包括了身、心、靈與群我關係四個面向,而這四方面會彼此影響牽動;例如憂鬱症,往往是從心理產生,進而影響生理,而生理又回去牽動心理。

但所有的影響,它背後都有個最根本的東西,就是心靈、靈性部分。

在社會上,我們可以找到資源,來處理身體、心理及群我關係這些問題;但卻很少有人去注意最根本的「靈性」。所以我們可以看到,許多機構或專家都在處理局部問題,也各有局部效果,但隨著時間過去,就像吸毒的問題又會重現,那就是因為沒有根,捨本逐末。

法師:

科學、醫學界對毒品給人的影響論調,我都尊重;但別忘了,人整體來看有身、心兩層面,生理層面是依靠心靈在引導,所以要讓一個人願意戒毒,要先從他的觀念上來做轉變;觀念若不想轉變,你講再多,上天也改變不了他。

畢竟,一個人真心想改,你才有幫助他的空間。所以戒治的最根本問題,就是吸毒者有想要改變之心。

問:據統計,臺灣吸毒人口約在三十到四十萬之間,去年警政司法執法部門查獲毒品超過四點八公噸,創歷年新高。有研究人員認為,不少人是由於環境壓力、精神困擾,沒有尋求專業醫療照護,卻以毒品自我安慰。關於「施用毒品除罪化」的議題,您如何看待?

牧師:

除罪化的意涵,是導向「毒癮是一個疾病」;既然是個疾病,就需要醫療介入。這樣的想法與出發點,我覺得是對的;但除罪化到底要帶出什麼樣的策略與概念,卻是必須更要好好思考的。

我想強調的是,吸毒本身就算可不被列為罪行,但吸毒很容易引發罪行,而且會重複不斷地做下錯誤決定;近九成的入獄者,雖然罪名是竊盜、詐欺、違反槍砲管制條例等,但背後跟毒品有關,這些層面的問題不可被忽略。把毒癮當成疾病治療,合法提供便宜的替代藥品美沙冬,支付掛號費就可以服用,為的是「減害」,減少共用針頭的愛滋感染問題,但如果只是想以此帶出量化的數據,讓其成為掃毒的政治「績效」,我認為這樣並不健康。

法師:

有些國家已將吸毒回歸為疾病,可說是完全除罪化了;因為如果判他罪刑,也只是貼了標籤,讓他在社會上更難立足與生存。好比說,我是個煙毒犯,要去你家應徵工作,你會歡迎嗎?若我是個藥癮慢性病患者,或許被對待的看法就不同了。對於當前的美沙冬維持療法,我的想法是,既然二級毒品可以替代一級毒品而無罪,那麼為何其他的毒品不行?全面將毒癮犯當成藥癮者來治療,反而是很積極面對問題的方式;讓輔導能光明正大介入,讓藥癮者能繼續工作,反而可以激起生活動力,他們也會更願意積極去戒治。

相關單位應該更全面地向師長與家長宣導;吸毒者,幫他戒治,給他們機會變好;製毒販毒者,積極掃蕩,我想會更能看到效果。

|