馬來西亞 華人本事

撰文‧葉育鎏 攝影‧蕭耀華

|

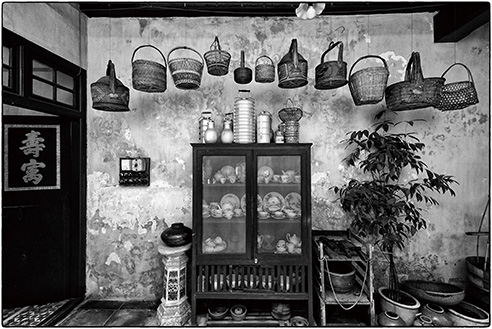

位於檳城打銅仔街一百二十號的老樓房後方廚房,放滿傳統中式飲食用具。這些餐具,記錄著華人在馬來西亞生活的歷史。這樓房也是孫中山發動革命時期的秘密基地,見證華人與馬來西亞的淵源。

|

在發源臺灣、分支全球的華人慈善組織中,慈濟可說是歷史最久、分支會也最多的基金會;

而馬來西亞則是慈濟基金會海外會員數最多的地區。

這個國家,究竟有什麼特質與底蘊,能夠傳承純正道地的慈濟精神?

或許,華人文化的本質,才是真正關鍵。「根」,太重要,這也是海外華人割捨不掉的血緣情感。

馬來西亞,簡稱大馬。這個國度土地肥沃、農礦資源豐厚、極少發生天災。如此優越的地理條件,成為殖民帝國眼中的寶地。馬來西亞被西方統治的命運延續四百多年,直到一九五七年才正式脫離英國獨立,稱為「馬來亞」;一九六三年和東馬共同組成馬來西亞。

這塊土地上,三大主要種族共居。馬來人、華人、印度人,幾乎是亞洲文化的縮影。飲食文化,是個有趣的觀察視角。無論是華人的炒粿條、馬來人的椰漿飯(Nasi Lemak)、亦或印度人的印度煎餅(Roti canai),是隨處一個大排檔吃得到的南洋風味。食物融合,語言也「參參」(意即混和)。

馬來西亞是由十三州屬組合而成的聯邦,在獨立前後,國土幾經分合,各族人數也互有消長。聯邦成立之初,華人人口一度超越全國人口四成;不過,現在比例已經不到四分之一。

早在漢代,即有華人遷徙足跡。十五世紀前,明朝永樂皇帝在位期間,指派三保太監鄭和下西洋。他率領兩百零八艘寶船船隊與兩萬八千隨從,六度造訪當時世界的貿易中心──馬來半島南端的馬六甲。

鄭和下西洋,有著不少傳說。主要目的不外乎發展海上貿易、宣揚國威。但朝廷選擇具穆斯林身分的鄭和擔當重任,或許也考慮到航線上的信仰與民情。鄭和之後,許多華人移居大馬,並與當地土著通婚。這個族群,被稱為峇峇娘惹。「峇峇」為男人,「娘惹」則是女人之意。

根據峇峇公會的記錄,目前,大馬還有大約一萬個峇峇後代。他們將馬來與華人傳統巧妙結合,成為獨樹一格的文化。在英國殖民時期,峇峇娘惹融入西方生活,並以英語溝通。英、馬、華的文化組合,展現出融和之姿。

華人異國淘金,充滿血淚與拚搏。從漢朝以降,對於華人移民來說,除了冒險、經商,有更多是因為躲避戰禍與貧困、為了一口飯而不得不出走的底層農工。來到大馬,移民們生活艱辛,但積攢足夠資本後,反將華人精於經商的傳統發揚光大。

數百年戰戰兢兢

南洋許多港口的開發潛力,吸引了無數華工,又以中國東南省份閩粵最多;檳城,就是個例子。

檳城舊稱檳榔嶼,十八世紀開始發展。馬來西亞文史工作者陳劍虹,如此描述移民到此的緣由──

十八世紀末,許多中國移民面臨家鄉人口暴增與土地壓力的困境,選擇南渡檳榔嶼求生。這個現象,與檳城作為中轉商港的地理優勢極度相關。早在一七八六年,英國萊特上校率領東印度公司船隊登陸前,已有零星華人定居檳城;這個史實,在五大姓氏之一的邱家族譜上,清楚記載。到了殖民時代,英國政府引進中國和印度勞工,大舉開發。華人血脈,隨著許多移工的遷徙,逐漸生根。

異鄉求生,終究充滿坎坷。在晚清時期,另一波華人湧入;一船一船運送而來的工人,被稱為「豬仔」。其實,這就是賣身。一張契約,常常賣斷一生。

豬仔飄洋過海後,多數被集中在「估俚間」(苦力間)裏,不僅環境惡劣,更有永遠做不完的粗重活。其中,有不少人終其一生無法回到故鄉,但留下來的後代,也未必能擁有公民身分。直到現在,即便幾代祖輩生根於此,但多種族間如何取得平衡,始終讓華人隱隱不安。

幾百年來,華人與馬來人的衝突多屬零星事件,並未真正爆發大規模衝突。但獨立建國後,官方為保障馬來人權益,制定了許多政策。有些舉措,激起華人圈保存華語與華教的急迫感,甚或出現激烈爭論。

一九六九年五月十三日,兩大種族動員械鬥,街頭如同戰場,「五一三事件」留下了歷史上的傷痕;但隨時間推進,快半世紀過去了,新生代華人對此事件逐漸無感,但歷史從未被遺忘。

一九七○年代,馬來族占總人口半數以上,但資產僅有百分之二點四,明顯不成比例。隨後,政府推動新經濟政策,為了重組社會,扶持經濟較弱勢的馬來土著。當時的法規要求公司股權應有一定比例無條件分配給馬來人,並希望馬來土著之就學、就業得到保障。

市場經濟導入扶持某一特定族裔的考量,確實有可能讓其他族群感到不解或相對剝奪感。華人或多或少認為幾代的努力與財富相對遞減,不知未來何去何從,虛無主義與不安全感,在華社漸漸瀰漫。

不過即便形勢如此,許多華人靠著堅毅吞忍撐下去,也漸印證能捨才有得的道理;最重要的是,在國家發展前提下,他們展現了寬容大度與心胸。在北部吉打州,有個劉氏家族的故事,就是最好的例子。

|

馬六甲峇峇娘惹博物館內一景。傳統中式擺設,在在說明華人與馬來婦女結合而產生出那段特殊歷史。

|

驚險中另闢蹊徑

臨近泰國的吉打州,位於馬來西亞西北部,被稱為米倉,供應全國將近一半的稻米需求。談到從事米業的劉家,先談劉三姊──劉慈芝,她也是劉氏家族裏的第一位慈濟志工。

劉慈芝的爸爸跟著父執輩從福建來到吉打,在鄉間靠著一間雜貨鋪養活全家老小。到了第三代,劉慈芝與哥哥、弟弟們撐起了家族事業。這個家族幾代、幾十人,至今維持財產共有,稱呼也依著輩分依序排算。

提起劉家,有吉打人說過,快倒的生意只要交給劉家就能起死回生。或許,這句恭維就根基於劉家的團結以及願意與友族誠懇來往的精神。不過,新經濟政策時代來臨,吉打華人碾米廠紛紛受到波及,劉家也沒有倖免。

當時,第四代掌管碾米廠業務的劉國堅剛剛留美歸來,不理解這一切為何發生;但是,他的爸爸、叔叔深思後下了決定,將所有經營權交付馬來人,以純代工的角色重新出發。能捨嗎?從對碾米事業一竅不通,到拚搏出一番成績,最後歸零再起,果斷不執著,反而讓劉家事業因此存活下來、並且更攀高峰。

這段驚險的歷程,靠的不是算計,而是真正能捨。

年輕時常和姊姊鬥嘴的劉濟旌,在一九九八年來到花蓮靜思精舍參訪,這趟半推半就的行程,卻開啟了他的善心。起初,劉濟旌以為慈濟只是單純的宗教團體,沒想到,「四大志業、八大法印」、人間佛教的落實,竟然有如社會大學的豐富多樣。他對佛教的刻板印象打破了,心中善根也彷彿破土而出;人生轉個彎,他將二十多年菸酒生活快速斬斷,跟著姊姊投入慈濟志業。

劉慈芝與劉國旌回憶著童年往事。當時,領導家族的劉媽媽常說:「寵子不肖、寵狗上灶」、「論理不論情」、「一枝草一點露」。這些話,都是一個異鄉打拚的堅強母親,長年警惕兒女的訓示。

但疏財仗義的媽媽走了,家族的凝聚力何去何從?劉三姊認為,慈濟精神將是延續家風的根。現在,過年團圓飯前,家族成員必須先誠心祈禱。慈濟志工訪視、賑災活動中,也常常看得到劉家人的身影。

檳城資深慈濟志工郭濟緣如此分析,慈濟之所以能在大馬扎根並得到認同,與種族間的微妙互動有關──幾百年來,華人維持生計並不容易,在渴望歸屬與安定的情況下,上人的智慧語錄,觸動了大馬華人的心。它不同於傳統佛教語言,卻可以在華人無奈的心境中,激起信心與道心。人間佛教的平等觀,也透過志工會眾的護持,在大馬實現。

|

在馬六甲祖屋裏,峇峇娘惹楊女士拿著當年的結婚照,娓娓道出峇峇娘惹的歷史。

|

良善影響力崛起

數百年華人移民帶來的傳統中,最重要的,大概就是信仰了。一開始,信仰是異鄉遊子的心靈依靠;後來,加入了親幫親、鄰幫鄰的宗族觀念後,宗親會館與各式華團相繼出現。從宮廟信仰,逐漸開展出接生、施醫、施藥、救濟、送終、施棺等社福體系,一個人從生到死,都會得到照顧。

根據雪隆華社研究中心主任詹緣端博士估計,全馬華團華社數量超過兩萬個,華人信仰與凝聚力也算多元與包容。在一九九○年代,慈濟這個來自臺灣的非政府組織,更以成就「百萬好菩薩」的會員數量,凝聚大馬華人的正向力量。

其實,要讓包含馬印友族在內的百萬會員願意信任,必須先證明自己是一個跨越種族宗教的團體。而志工會眾們投注在慈善、醫療、教育與人文志業的資源並非從天而降,這來自二十多年的耕耘與實證。

回溯到一九八九年,到馬來西亞工作的臺企幹部葉慈靖,接引年輕實業家郭濟航後,以檳城為起點,開展慈濟志業。南馬則從馬六甲開始,由劉濟雨、簡慈露這對臺商夫妻為慈濟深耕。如果要問,慈濟為何獲得大馬華人的信任?寬容大度、直接訪視、長期濟助以及專款專用的作法,或許就是答案。

在華社,曾有耳語流傳著,慈濟幫助太多馬來人了,他們自有政府會照顧。這種說法,或許也是刻板印象;如果族群各過各的生活,能算多元融合嗎?

對大馬華人來說,國籍不是中國、不是臺灣,而是馬來西亞;華人二字代表的,只是來自祖先的基因與血緣。所以,歷史上某個階段,莫名感受身為二等公民的陰影,或多或少存在於華人心中。例如:公司需有馬來人百分之三十的股權,即便大學考試沒有明文規定,但是憲法保留對馬來土著入學許可的優勢,甚至華人認為為何捐款給華校,卻必須上稅……種種類似情況,讓華人始終認為自己並未被主流社會接納。

在許多關於馬來西亞的報導中,常常可以看到多元、融合之類的文案。但是,報導內容對於多元融合之深層意涵,詮釋得並不清楚。二○一五年年底,臺灣大愛電視臺策畫了一個紀錄片專案,希望探索大馬華人對於「根」的追求。其實,大馬華人在認同自己是馬來西亞人的過程中,更加證明了華人價值對於這個國家的貢獻與意義。正因為充滿差異,這個社會必須倚靠更多的良善力量磨合偏見,也需要更大的相互尊重來理解彼此。

在這個以馬來人為主體的多元族群國家,「宗教」更需審慎看待。在慈濟濟貧、賑災的過程裏,見證了許多宗教互動。其中,有驚險挑戰、有順利化解、也有相互的感恩與祝福。

諸多感人的故事,以愛之名,跳脫宗教與種族上的敏感。慈濟作為華人愛心凝聚的平臺已有二十多年,獲得華社支持後,它終究得勇敢跨越鴻溝,帶著自信朝著主流的馬來社群走去。

|

劉慈芝(右三)在吉打鄉間訪視中,與友族相親相惜。多年無私付出與信任,造就彼此如同一家人。

|

社會公益新形象

儘管華人人口比例終將逐年降低,但愛的力量靠的不是數人頭數,而是普世價值的相通。作為大馬多數人的信仰,伊斯蘭儘管在教義與政策上充滿禁忌,但唯有尊重差異與隔閡,以愛為共通語言,宗教之間才能真正展開對話。

全馬慈濟人,過去花了二十年的時間突破招募五十萬會眾的關卡。但二○一四年,在上人的期許下,南北馬連心,打開格局,在一年內就達成百萬會員的目標。到了二○一六年,已經成長至一百二十八萬。

幾百年來,華人社群在大馬守護著孔孟道統與儒家精神;慈濟,則將人間佛教的復古與創新實踐帶入以穆斯林為多數的國度。這些創造人間美善的珍貴價值,理應要為這個多元國家做出更多貢獻。

大馬慈濟志工們,繼承著華人血脈與慈濟美善的根,一步一步,踏出包容與無私的足跡。華人的本事,不應僅僅表現在經濟實力上。慈善與公益,或許有機會成為馬來社會見證與認同的華人新印象。大馬百萬心,值得加油與期待。

|