異中有同 愛心敬上

撰文‧葉育鎏 攝影‧蕭耀華

|

吉隆坡的英文簡稱KL,源於河口(Kuala)及沼澤地(Lumpur),兩河會合點在百餘年前還是個沼澤之地,如今成為城市精華區域,以大鐘樓、獨立廣場聞名。

|

馬來西亞政府的「宏願計畫」,

打造宜居國度;

族群交融與和平,

是必然的要件。

以華人為多數的慈濟團體,

二十年來致力慈善,

在保守的社會氛圍、嚴明的宗教分際中,

磨練出能力與氣度,

並做出具體貢獻。

馬來西亞政府有個宏願計畫──希望在二○二○年,邁入先進國家之列,並將大馬打造成全世界前二十名適合居住的國家。

的確,大馬不斷在進步。作為東協創始會員國,這位經濟資優生不斷的轉型發展,成為一顆耀眼明珠。首都吉隆坡(Kuala Lumpur),菱形高塔、雙子星摩天大樓這些地標高聳入雲;在這個國際大城市裏,馬、華、印三族人民混居。不過,除了在印度餐館、市井巴剎(市場)或是辦公樓裏,似乎不易看到馬、華、印三大族群真正融合的景況。

雪蘭莪州加上吉隆坡合稱「雪隆」,華人數量全馬最多。當地華語廣播電臺裏,有許多以廣東話發音,當地顯為粵籍移民與後裔集中之處。要認識吉隆坡,得先造訪茨廠街(唐人街)。

吉隆坡開埠,跟祖籍廣東、並被蘇丹冊封為甲必丹(Capitan)的僑領葉亞來有著密切關係。一八五七年,他帶領八十七位勞工從巴生河口上岸尋找錫礦,從此,華人在此落地生根。稍後,葉亞來在河口附近開設了一家茨粉(木薯粉)工廠,茨廠街因而得名。這個區域曾經是華人聚集地,但現在則是外勞大量進駐;唐人街的原色,慢慢變淡。

華人足跡,在吉隆坡算是相當顯著。火車站附近有間同善醫院,前身是一九一三年成立的華人接生院。雖然外觀已經看不出老樣子,名稱也變了,但是困苦年代中,呵護婦女嬰孩的影像,仍然歷歷在目。

唐人街周邊,有三間華人廟宇被列為古蹟保護,分別是廣肇會館、仙四師爺廟、還有陳氏書院。這些百年建築,都是華人的信仰中心。

慈濟雪隆分會的志業因緣,跟吉隆坡這個國際性大都會的特色有關。雪隆分會人文志業發展處主任張傳溢認為,雪隆慈濟志業與政府合作方案比較多。除了都會區大、華人多、志工也很積極;歷年來不管是雨季水災、馬航空難、難民關懷、甚或亞庇與東馬原住民地區關懷等等,都以雪隆為中心。

|

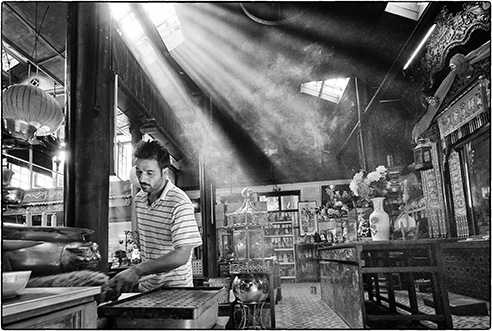

在吉隆坡仙四爺廟內,一名印裔工人正清理神桌。作為馬來西亞首都的吉隆坡,各族雜處,交往頻繁。在華人廟宇工作的非華裔員工,操流利粵語,工作麻利,生活在華人宗教氛圍裏,並不違和。

|

開啟善門難

雪隆分會執行長簡慈露,早在一九八○年代就與先生劉濟雨從臺灣來到吉隆坡南方的馬六甲投資。這對意氣風發的夫妻檔接觸慈濟後,人生轉彎;除了發願回饋當地,更決定結束事業、捐出工廠用地,成為全職志工。

剛到大馬的時候,夫妻倆不只生活上需要適應,承受的文化衝擊也不小。第一年過後,工廠總算慢慢穩定;當時,簡慈露除了協助劉濟雨的事業,也常在報章雜誌上尋找貧病求助的訊息。不過除了捐錢,還能做些什麼呢?經過思索,她決定帶著員工,在工廠內成立「善之家」。

只是,這樣的行善格局,始終無法滿足簡慈露樂善好施的心。一九九一年年底,簡慈露返臺,在美容院洗頭時,意外翻閱到《慈濟道侶》半月刊,開啟了因緣。

長情大愛,不是隨口說。簡慈露第一個關懷的個案,是眼盲、挑水自力更生的貧戶鄭金龍老先生。二十多年了,一直到他二○一六年往生,身邊依舊看得到慈濟人陪伴的身影。

簡慈露與劉濟雨的使命感,驅使兩人擴大慈善面向。馬六甲馬接峇魯敬老院與大型發放,成了後續關懷與賑濟目標。

慈善之路,想找到有志一同的人很難。幸運的,在劉濟雨工廠擔任會計主任的林慈恬,正是這樣的人。現在,她也承擔起慈濟馬六甲分會執行長的責任。想起早年在敬老院關懷的點滴,林慈恬印象深刻;當時,志工們必須打掃髒臭不堪的廁所,刷洗牆壁上乾硬的排泄物更是難事,林慈恬淡淡地說:「我來,沒關係,我戴墨鏡去,看起來都是黑的。」

願力雖強,但從馬六甲開展的慈濟志業,其實在困難中也帶點風險。簡慈露回憶:「朋友跟我提醒,馬來西亞的內安法令裏,只要三、五個人聚在一起都必須報備的。幾十人聚在一起,發放時甚至幾百人都有,所以他們擔心會有危險。」

果然,一九九四年第一次大型發放後沒多久,主管部門根據密報派員來查。經過仔細說明後,圓滿收場,而警方則希望帶走發放活動照片,目的是讓舉報者知道慈濟做的,其實是好事。

馬六甲慈善,從幾個人開始萌芽;推動機構關懷後,觸動更多人走進善門。隨著因緣,雨露夫妻繼續將慈濟志業從馬六甲延伸到吉隆坡。

身體力行難

助人並不容易。慈濟委員田金香是天主教徒,大家習慣稱呼她「小田」師姊。田金香出生於臺灣,嫁到印尼後,與夫婿來到馬來西亞創業,她的志工之路從新古毛鎮的殘智障院關懷開始。

關於殘智障院,在早期的志工紀錄上可以看到:「有些患有嚴重疫病的院友,因神智不清會將自身糞便塗抹在床上、牆上、甚至身上都沾了糞便,蒼蠅更是肆無忌憚停留在他們臉上。」一九九○年代初期,這所全國最大的公立社福機構因為人手不足,照料院友困難重重。慈濟志工的出現,適時給予協助。

第一次到訪殘智障院,田金香上了一堂震撼教育課。這裏的院友們有的會撕眼皮、有的則是手腳蜷縮、嚴重變形。她說:「以前看到媒體上一兩個殘智障者的新聞,眼前則是一排二十幾個大小孩子,無比震撼,原來自己幸福的生活,和這些院友相比,天差地遠。」

田金香坦言,為此曾經閃閃躲躲,就怕志工打電話邀約。後來得知人手真的不夠,於是她逼自己一次次克服對於髒汙的恐懼與挑戰潔癖的不適應。九年來,每個月的關懷不曾缺席。現在,幫院友沐浴、擦澡、換衣、逗樂,小田可說游刃有餘。

田金香回想著,小時候有次手裏拿著幾毛錢想買棒棒糖,巧遇一位乞討者;爸爸告訴她,要先布施。雖然很想吃糖,她還是把那幾毛錢給了乞討者。對很多實業家來說,捐錢或許不是問題;但進入慈濟後,身體力行去做,才真正感受到什麼是苦、什麼是福。布施的意義,方能向上提升。

另一位實業家志工林孝式,則是選擇捐出雪隆靜思堂用地,作為回饋社會的一分心意。他第一次到殘智障院關懷時,以為在旁邊看看、意思意思就好;當任務分配下來,想躲也躲不掉,看著別人親力親為,自己更不敢怠惰。那個當下的景象、嗅到的味道,示現佛法所說的觀身不淨。

|

在殘智障院內,林孝式為院友理髮。他說,首次來關懷,以為單純在旁邊看就好;後來大家分配任務,他只好動手做,也自此觸發悲心,體會佛法「觀身不淨」的教育。

|

|

在馬來西亞雪蘭莪州新古毛鎮殘智障院慈濟志工與院友互動。

|

小時候的林孝式非常愛錢,甚至習慣把紙鈔一張張熨平收好;如今他天天薰法香、在佛法中得法益。言談間,看得出他的低調與沈穩。他回想年輕時不愛讀書,傷了父母的心;成年後打拚事業,也沒給孩子一個圓滿的家庭;當自己從娛樂電玩業獲利賺錢時,一度遭人買兇索命。透徹人生後,現在的他,靠著做慈濟填補過去的遺憾。

除了殘智障院、愛滋病院外,慈濟志工深入痲瘋病院的機構關懷也沒中斷過。

早在十五世紀,《馬來紀年》就出現關於痲瘋病史的紀載。在一九二六年英國殖民時期的公衛法裏,痲瘋病患嚴禁與社會接觸,沒有基本人權。社會的恐懼可以理解,但患者的辛酸與犧牲,不能被視為理所當然。位於吉隆坡雙溪毛糯的希望之谷,木造屋舍格外顯眼,所照顧的痲瘋病患曾高達兩千多人;隨著痲瘋病獲得控制,病患老去凋零,只剩一百多人;直到現在,雪隆慈濟志工全年無休,定期進入痲瘋病院關懷,志工群體裏,有著許多當地實業家與眷屬。

慈濟志工董秀美和夫婿在馬來社會中享有「丹斯里」與「潘斯里」的榮譽頭銜。這位實業家夫人平易近人,絲毫沒有架子。其實,錢未必換得到幸福的道理,董秀美非常明白;參與慈濟、見證與體悟後,讓她改變自己,找回了兒女的心。當自己可以低下頭、彎下腰,為貧苦眾生服務,這世上,再也沒有不能滿足的遺憾了。

|

在巴生的外島吉膽島,島民積極響應做環保,每月兩次將回收物載送回巴生港口進行回收,這條「海上環保路」已經持續五年。

|

深化慈善難

機構關懷,算是雪隆慈善的起點。但志工們不因此自滿,更往底層開拓深化而去。慈濟四十週年時,證嚴上人一句「回歸慈善源頭」,讓簡慈露思索如何擴大慈善影響力。於是,從過去單純的新芽助學金開始,雪隆慈濟志工主動進入校園,找尋需要幫助的清寒學生個案。重點是,對象除了不限華校、不拘年齡,更不拘族裔;很快的,六千多個個案湧入。一片新福田,出現了。

簡慈露回想著,進入校園推廣新芽助學金的初期,曾經被許多校長回絕好意。但是為了孩子,志工們願意耐心說服、慢慢開拓。

新芽助學金,讓雪隆的慈善觸角更為擴大,並關注到都會區的弱勢族群。以印度裔來說,通常孩子多、負擔重;經濟不好的家庭,孩子失學比例相對高;因此,慈濟不只致贈助學金,連餐費、交通費、補習費,能幫的,全力以赴。有些印度裔老師受到感動,自願打地鋪陪孩子、協助課業輔導。在分享這些故事之餘,雪隆影視組組長賈邵燕感受到:「慈濟志工希望教孩子的是懂孝順、要上進。」

在吉隆坡,除了馬、華、印三族,來自中南半島的移工非常多;而緬甸難民人數,更是不容小覷。士拉央,有個大型批發果菜市場,附近也是移工與難民打零工的熱門區域。慈濟志工李文傑是個老吉隆坡人,他說:「現在的吉隆坡千變萬化,但老歷史少了,要在這座遊子城生活,真的不簡單。」而沒有身分又不敢見光的難民,只能在夾縫中勉力求生。

|

在馬六甲的一個星期天早上,慈濟志工正搬運環保物資。馬六甲慈濟人從一九九五年開始推動環保,二○○三年起,每月第三星期天,動員超過千位慈濟志工,在七十個社區環保點,帶動民眾做環保。

|

二○○四年,慈濟人醫會首度來到士拉央社區舉辦義診,發現了難民家庭的困難。而後,受聯合國難民署之託,慈濟開始關懷難民生活。除了在扣留營義診關懷,更在二○○七年十二月正式成立義診中心。

就在同年,聯合國難民署也與慈濟合作,推廣「難民兒童基本學前教育計畫」。透過聯合國提供的難民名單,慈濟志工即可深入社區,找出孩子來上課。

開辦教育中心,為的是給孩子們正常受教的機會。這些學生大多跟著父母從緬甸偷渡來馬,不僅語言不通、經濟更沒著落。母國政治與宗教的壓迫依舊,難民的苦,在國際上常常是沒有答案的。而慈濟能做的,就是支持與陪伴。

吞辱恆持難

四大志業,紛紛在雪隆萌芽。當慈善在茁壯,環保也不落人後。一九九五年,雪隆第一顆環保種子鄧淑蓮出現。因為經營餐館,她常常看到食物與資源被無端浪費丟棄,決定開始做回收。不過這個舉動,卻遭到家人與鄰居的反對。後來,回收物無處可送,她只好將回收資源送往馬六甲慈濟環保站。

吉膽島,是舊首都巴生港外、一個觀光島,周圍一度滿布垃圾;原來,吉膽島上有一半以上的家庭沒有垃圾桶。居民、遊客習慣隨手扔垃圾,讓家園大海變了色。

二○一六年元月,愛倫麥克阿瑟基金會發表的一篇報告說,若以重量來看,到了二○五○年,全球海洋中的垃圾可能比魚多。這個結論,或許漁民的感受最為深刻。

|

雪蘭莪州沙亞南印度裔社區,居民成立慈濟環保站;六十歲的環保志工芭吉安生活困苦,她與前來拍攝善行的慈濟雪隆分會影視組同仁相互祝福。

|

漁夫蔡福汶,對海有著極深的眷戀;因為,大海養活了他們一家四代。漁夫像個哲人,他說:「在海上,我看到天地自然形成的變化,它教育我的是生命,不是生活。」這位海上愚公,想移的山──是垃圾。每趟出海,他總是把一堆海上垃圾撈上岸。二○一一年,在陳秀蘭師姊帶動下,慈濟環保站在吉膽島啟用,這個畫面感動了蔡福汶。他,終於有伴了。

談過去,蔡福汶哽咽了。有人笑他傻,家人也不讓他拾垃圾,但他始終沒停下來。在蔡福汶的浪漫性格中,該做的事,絕對不能放棄。不理解的人,嘴巴管不住。這就是環保志工必須面對的修煉。

同樣吞忍屈辱、面對冷言冷語,還有馬六甲的吳學利──她是當地馬來小學裏唯一的華人教師。做環保,一度把自己逼到牆角,受盡奚落。

「有人把食物和餐具都倒進垃圾桶裏,叫我拾起來,他們說你不是環保老師嗎?我就手伸進去拾呀。」這只是諸多冷嘲熱諷的一小部分。沒日沒夜做環保、做慈濟事,她必須堅強忍耐。走過婚變,獨立扶養一雙兒女,女兒王緣慧了解媽媽的苦,也感受到媽媽做慈濟事的快樂;她跟弟弟貼心獨立,希望給吳學利更大的空間去助人。

挺過體力極限,流言蜚語絲毫不留情。這個努力教學、引領孩子愛護地球的老師,竟被一狀告到教育局,理由是「傳教」。

在多數人信仰伊斯蘭教的國度,傳教二字,非同小可。但,守護大地能算是傳教嗎?幸好老天有眼,禍福難料中的這一狀,讓教育當局注意到,吳學利原來是個熱心公益的華人老師。經過討論,決定頒發環保績優獎給吳學利與她的馬來學生們。

慈濟基金會在大馬社會推動環保有目共睹。吉隆坡市長Amin Nordin相當肯定慈濟對首都環保回收的貢獻,更希望慈濟能延伸這項服務,把城市打造得光彩有活力。

首都市長的肯定,說明一件事──慈濟的環保經驗,可以引領大馬社會邁向更好的未來。大馬宏願計畫追求的先進國家藍圖裏,環保,必定是個重要指標。而另一個觀察是,在不同宗教族群的互動之間,環保或許與愛一樣,是大家都能認同的語言。

|

慈濟志工吳學利是馬六甲郊外野新市鎮的巴洛國民小學唯一一位華裔教師,推動校園環保,從不被認同的孤軍奮戰,到被選為全國環保競賽的候選學校之一;如今全校師生一起做環保,校園設有環保課室和環保資訊走廊,做得最好的班級還能獲頒感謝狀。

|

化解歧見難

當代大馬社會氛圍跟過去相比,似乎愈趨保守與封閉。慈濟志工黃種輝說,這是八○年代後,相當明顯的跡象。也因此,各種族與宗教之間刻板印象的破除,仍有極大空間。這也是以華人為主體的慈濟志工們,需要更加努力的地方。

二○一四年底,東海岸大水淹沒一半國土,高達二十六萬人受災。第一時間,慈濟人整裝出發、發放、清掃、以工代賑、蓋房,各階段的照顧可說面面俱到。

黃種輝說:「當時的馬來社群中有些討論,認為穆斯林能否接受異教徒的捐款?怕錢來路不明,有違教義。」但相反的,也有馬來媒體願意肯定佛教慈善團體的貢獻。

要克服偏見,有賴時間和誠意化解。而面對這些異見禁忌必須擁有的細膩審慎,正是大馬慈善工作難行之處。

雪隆慈濟人的面向與觸角,已然佐證了這個國際性NGO的能力與包容。它也逐漸得到馬來族群的善意與接納。最終,慈濟理念希望影響的,是人。林孝式說,「有錢捐錢,未必是回饋社會」,自己修行改變,這才是影響力的開始。

諦聽人間苦難,圓滿每個需要;哪怕異鄉異族,用愛廣披大地。慈濟重視的人間佛教精髓,因緣,從「人」開始。

在大馬,有愈來愈多其他族裔加入慈濟的浩蕩隊伍。宗教與種族不應是藩籬,也期待這些族群交融,最後都能回歸到人性中的慈與悲。

|