詹美英 善緣無憾

撰文.鄭雅嬬 攝影.林炎煌

|

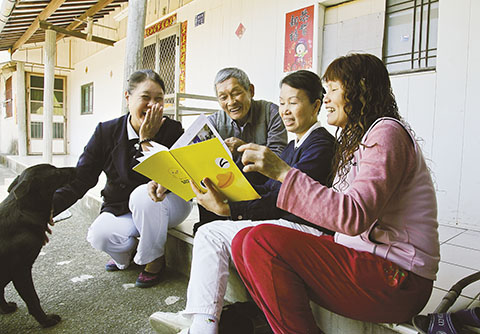

詹美英收錄與案主長期互動的相片製成相冊,訪視時帶著相冊和他們回憶往事,是彼此建立情誼的方式之一。

|

【訪視志工速寫】

人生歷程:1957年出生,1999年受證慈濟委員,2008年起擔任醫院安寧療護志工

訪視資歷:15年

訪視祕訣:不要把個案當成個案、不把病人當成病人;人與人的相遇都是緣分,要把握相處的機會。

志工心得:訪視中看過太多無奈和感傷,回頭看自己人生的一些挫折,就會心寬念純,很珍惜自己的福分。

在南臺灣高雄的一個暖陽午後,詹美英坐在一位身子佝僂的阿嬤身旁,聽她朗聲唱著日本童謠「鴿子」、「桃太郎」。詹美英一邊聆聽一邊拍手唱和,阿嬤因為有了觀眾,唱得分外開心,受鼓勵地一首接過一首。

阿嬤是案主的母親,案主因病暫時失業,志工評估後列為居家關懷戶,定期探望;後來案主找到工作,志工惦記著年老、孤獨的阿嬤,有空就特地「路過」與阿嬤聊聊天;時間充裕一點,他們就扮演歌迷,鼓勵愛唱歌的阿嬤唱唱歌。

每每聽到阿嬤唱起日本童謠,詹美英都會想起幼時坐在父親膝上,聽他教唱「鴿子」的美好時光。她在家是受疼愛的么女,出嫁後是備受公婆照顧的長媳,就連鄰居長輩也都很幫忙她;她謙稱自己的得寵是有「老人緣」,然而這並非得天獨厚,具備溫婉柔和、善解人意、察言觀色的特質,是她與長輩相處融洽的關鍵。

從原本在小家庭做好為人媳、為人子女的角色,卻因為婆婆和母親的逝世讓她的生命悵然若失,「移情」的心理機制讓她開始化小愛為大愛,踏入慈善訪視和臨終關懷這兩塊領域,關懷獨孤病苦的人。

|

詹美英與婆婆(右)互敬互愛,早年,婆婆經常北上為她分擔家務、照顧孫子,這段時光成了詹美英難忘的回憶。(相片提供/詹美英)

|

自愛報恩,付出感恩

今年五十七歲的詹美英,在十多年前先後失去了婆婆和母親。

她回憶,經營雜貨店的婆婆身手俐落十分能幹,生病後失去自主能力,生活起居需要別人的協助。她看到婆婆臥病時的身不由己與難堪,對自己的無能為力很氣餒。記得幾天前還在病房照顧婆婆,幾天後卻天人永隔;沒能見到婆婆最後一面,她依循著傳統習俗,從巷口爬進婆婆的靈堂,沿途悲痛地哭到不能自己。

詹美英與婆婆的感情和睦融洽,彼此互愛情同母女。婆婆逝去後,詹美英常想起她不辭辛苦拎著大包小包的菜,搭著客運從臺南北上幫忙帶孩子,替她分擔許多家務的時光;還有婆婆臥病時,她們感情好到同床共眠或是耳語談天。

「我有很深的自責和遺憾,覺得未能盡孝道。」將近五年的時間,她沈浸在婆婆離世的哀傷當中,每每憶起都會流淚;直到一次朝山的時候,接觸了《父母恩重難報經》,又看到靜思語「自愛是報恩,付出是感恩」,她在佛典中沈澱悲傷,逐漸平復情緒;時隔幾年,母親大病一場,她有了婆婆的前例提醒,把握機會與母親相處;儘管母親最終逝世,但是遺憾較少了。

一九九九年,詹美英受證為慈濟委員,當時高雄市社會局與慈濟合作關懷獨居長者,她開始跟著前鎮地區資深志工吳肅雄學習慈善訪視,許多個案讓她看了既心疼又難過,但是眼淚抹一抹振作心情,繼續學習訪視方法,盡己所能做慈善工作。

吳肅雄是啟蒙詹美英投入訪視的「恩師」,他的個性嚴謹又嚴肅,曾開宗明義跟詹美英說:「若妳不怕嚴格,我就教你;若你是要來『搵豆油』,那就不要來了。」詹美英沒被嚇跑,反而更認真學習。與詹美英一同跟著關懷案家的資深訪視志工邱陳專說,詹美英會開車又年輕力盛,態度謙卑,學習很快。

吳肅雄要求當時資淺的詹美英拜訪個案時不要急著問問題,將眼睛、耳朵打開,觀察他怎麼跟個案互動,然後在每一趟訪視後繳交個案紀錄。

詹美英曾在個案紀錄表上記錄個案手部殘疾,被吳肅雄追問:「是左手還是右手?」她當場啞口無言;當吳肅雄發現個案紀錄有錯字,只錯一個字也會「退件」,要求志工親自改過,儘管詹美英沒有因為錯字被「退件」,但寫個案紀錄因此更加謹慎細心,字裏行間兼顧敘事與寄情。

|

志工為長期關懷的爺爺慶生,發揮創意以簡單素材讓爺爺成為「小飛俠」,在聚會的歡笑中暫時忘卻了病痛。(相片提供/詹美英)

|

哪裏跌倒,哪裏站起

多年前,詹美英和吳肅雄前往關心一位有精神官能症的年輕案主,案主的精神狀況不穩定,還有酗酒、抽菸等習性,案主表示沒錢吃飯、繳醫藥費。

她覺得這個案主的遭遇跟過去接過的案子很類似,提議是否可以比照處理;吳肅雄沒有正面回應,僅提醒她,案主以往住在鳳山時也曾經是慈濟照顧戶,鼓勵她多了解個案的背景,再來決定該如何幫助。

當時她未諳調查的門道,花了幾週時間還沒結果。某天她在醫院欲幫案主結清醫藥費,醫護人員告訴她,案主在當天早上已自殺往生。這個噩耗讓她自責不已,她甚至懷疑自己的能力,不敢再接觸類似個案。吳肅雄安慰她:「這是因緣啊!」要她從哪裏跌倒就從哪裏站起,否則前功盡棄。

她始終感恩吳肅雄的栽培與提攜,但不免心想:我們的任務不就是要聞聲救苦嗎?這樣的結局令人傷感。

今年初,詹美英從一個狀況類似的新案當中,再度想起當年的憾事——十五年來,她的訪視經驗漸豐,可以從個案報告顯示的蛛絲馬跡中,判斷這兩件新舊案的案主其實都有吸毒。

詹美英清楚,當年資淺的她就算順利為案主申請補助,若案主沒有戒毒,也不見得能夠真正幫助案主。而今,志工面對新案戰戰兢兢又徬徨的樣子,她彷彿瞥見多年前的自己;她看到案主還有機會振作,叮嚀志工要積極了解案主戒毒與否,再來討論後續幫助的方向和策略。

佛家偈語曾說:「對已成之事實,須看破放下,順因緣觀,不起追悔;對當前事物,宜惜取因緣,掘發可造性,積極耕種。」從前詹美英困惑吳肅雄有時候說「隨順因緣」,有時候又會嚴肅的叮嚀:「不能所有事都推給因緣。」現在的她,慢慢可以理解箇中智慧。

|

詹美英依循興趣,探索、學習「臨終關懷」的相關課程,並落實所學,在高雄一間醫院關懷臨終病患。(相片提供/詹美英)

|

關愛長輩,不捨不棄

詹美英在二○○一年回歸社區,開始耕耘新興、前金、鹽埕等案區;她發揮親和力的特質,總能和年長的案主相處愉快。

詹美英陪伴獨居的尹伯伯多年,尹伯伯常親暱地喚她「大女兒」或「丫頭」,兩人情同父女。儘管後來他有失智、妄想的狀況,經常不認得志工,拒絕讓他們進門,但是志工只要看到、聽到尹伯伯還安好,也就心安,不進門也無妨。

後來因為志工隊組擴編,尹伯伯改由其他志工負責關懷;詹美英十分想念,有次前去探訪,發現他已經過世一個多月,她既驚訝又激動,一問之下才知道志工那段時間很忙碌,約一個多月沒有去探望尹伯伯,也不知道逝世的消息。

這個事件,讓詹美英深感關心個案不一定要制式地在案家坐上好一段時間,有時候打電話關懷也是一個辦法,或者切一些水果帶到個案家一起享用,即使只有幾分鐘也會讓案主覺得溫暖。

她想起陪伴多年的案主劉爸爸。有回她跟志工臨時起意帶食物就去拜訪他,卻找不到人,詢問警衛才知道幾個小時前送急診了,急忙去醫院找人。劉爸爸看到志工趕到醫院,開心地說:「你們來看我囉!」

詹美英拿起出門前順手帶上的蘋果放在他的手中,告訴他:「蘋果來了,平平安安喔。」劉爸爸進加護病房之前,志工還順著劉爸爸的信仰,陪著他一起禱告,當天晚上他就離世了。雖然不捨,但是詹美英慶幸定期關心劉爸爸,沒有錯失重要的機會,跟他道別與祝福。

莫拉克風災過後,志工定期關懷山線的案區,詹美英平均每個月上甲仙地區一次。獨居的劉阿伯,住家被土石流沖刷,對於志工的來訪態度很冷淡;但詹美英不怕碰軟釘子,主動噓寒問暖,日子一久,阿伯對這群遠道而來的朋友不再冷漠。

他在山上有塊菜園,每次都算準志工上山的日子才採收,就是想與志工分享;知道老人家喜歡喝茶,志工舉辦茶敘,圍坐在阿伯身旁,聆聽他像家中長輩一般回憶往事、教導處事之道。

有次詹美英贈送阿伯一張她為他拍的照片,阿伯很喜歡,開玩笑地說要拿來當遺照。去年,阿伯跌倒後辭世,簡單的告別式中,靈堂前就是擺著詹美英幫他拍的個人照,為阿伯的生命畫下句點。

|

將關懷的對象當成朋友一般分享與互動,是詹美英長年投入訪視未見疲態的秘訣。

|

臨終陪伴,善終無憾

二○○七年左右,詹美英萌生對臨終關懷的興趣,她先是閱讀相關的著作,又進一步參加志工培訓課程,累積該領域的專業知識。一年後,她每週挪出半天時間,在社區附近的高雄醫學大學附設中和紀念醫院擔任醫院志工,關懷臨終病患,至今逾六年。

她曾經和醫療團隊一起陪伴一位生命僅剩三個月、放心不下七歲稚子的癌末爸爸,鼓勵他利用錄影、信件等方式,像家書一樣,留下一些話陪伴孩子每個成長階段,讓爸爸透過這個儀式減少遺憾;並在爸爸情緒瀕臨潰堤的時候,站穩志工的角色,適時給予他獨處的空間和情感的支持。

有次她為一位生病後再也沒聽過家人說故事的小女孩,講了一本繪本故事,小女孩聽得津津有味,開心了一整天,隔天就往生了。幾天後她接獲家屬的道謝,感謝她讓小女孩有美好的一天,讓她覺得既心疼又欣慰。

感於生命的凋零,每次詹美英在進入病房關心病患以前,都會先到宗教室的佛堂禮佛誦經回向給病患,祈願他們減輕病痛、輕安自在;然後把握每次跟病患談話的機會,引導他們和家屬試著做出道歉、道謝、道愛、道別的「四道」過程。

二○一二年,她也在病房陪伴吳肅雄走過臨終。不忍吳肅雄被病魔消磨得骨瘦如柴,她第一次卸下志工的身分以及對「師傅」的敬畏,縱容自己在病房裏放聲大哭,反倒是吳肅雄處之泰然地安慰著詹美英:「生命就是這樣啊!」

遇過許多生命在她的身邊流逝,過程中有不捨、有釋然,她常回想,若此時婆婆和媽媽還在世,她或許已能夠心態成熟地陪伴她們走完人生的最後一段路,盡力做到善終。

去年,詹美英已經八十七歲、臥病在床有些失智傾向的父親,曾經精神奕奕地唱起童謠「鴿子」,然後細細地跟她解釋每一句歌詞的意思。與父親再度重溫童年回憶,讓詹美英內心五味雜陳;她知道現在能做的,就是盡力陪伴不留下遺憾。

●

詹美英的印象很深,十五年前在搭乘花蓮慈濟列車的回程途中,聽聞志工痛哭流涕地分享自身坎坷的故事,輪到她分享時,她短短說了一句:「我不能當志工!」大家聽了很驚詫,她補充道:「我很幸福,有很多的愛,我沒有那麼多苦啦!」大家都笑了,告訴她:「那麼你更應該做志工。」

十五年後,詹美英騎著機車穿梭在社區大街小巷,資深的訪視經驗讓她每經過某條道路或巷弄,便能說出哪個區域住著哪一位案家,他們發生了什麼故事;看見某間醫院,又能提及某一位案主曾在裏頭住院或往生,案主的家人現在狀況怎麼樣……

她有感而發:「落實社區真好,每個角落都有我們和個案的故事與回憶。」如今她的生活依舊靜好,然而從助人工作中,看到許多貧病苦難,讓她更珍惜自己的幸福,也慶幸自己有能力當個付出的人。

|

長期投入訪視助人與臨終關懷,讓詹美英感恩自己的生活靜好幸福,她也因此更加珍惜可以助人付出的機會。

|

Q&A【像朋友一樣】

累積訪視經驗,有助於站在對方角度著想,

但不要過多預設,障礙自己真正了解對方。

問:與老人家相處,有何秘訣?

答:盡量不要預設與老人家相處就是要如何做,最基本的就是要像朋友一樣的關心,站在對方的角度替他們著想,經驗多了就會很自然。

早期我跟著吳肅雄師兄看個案,接觸很多老人家,很多經驗都是在那時候累積。例如老人家眼睛不好,喜歡字很大的月曆和日曆,我就會跟師兄姊或朋友預約,蒐集起來送給他們。有活動要邀他們參加,就翻開日曆幫他們記錄下來,字寫得很大又圈起來,提醒他們記得排開時間,活動前幾天再打電話聯繫一次。

也可以觀察他們的習慣和喜好,拉近彼此的距離。

例如有些長輩喜歡泡茶,我們去拜訪時,就會舉辦茶敘;我也遇過老人家喜歡喝養樂多,帶個幾瓶跟他分享,他就會很開心。

嘴巴甜一點,多給予讚美:穿得很漂亮、氣色不錯很精神、家裏打掃得很乾淨等等,多給他們一點信心和鼓勵。多數時候這幾個方法就可以讓氣氛熱絡起來,然後扮演傾聽的角色,讓他們多說話。

有時候老人家的冷漠只是表象,多聊聊就會有機會了解他們。我曾在病房關懷一位不太與人互動的阿嬤,當時我善巧地告訴她:「你的側臉跟我的媽媽好像噢!」然後示弱地說:「我好可憐,沒有婆婆和媽媽疼了。」

結果勾起阿嬤的好奇心:「你們感情很好嗎?」我當下簡短地做回應,故意不多聊離開一會兒,之後再進來,我反問阿嬤:「你一定不會唱歌?」我零零落落地唱起爸爸教的「鴿子」,我其實也只會唱這首,阿嬤聽了就糾正我的發音,還主動教唱,愈唱愈大聲。我們就這樣拉近距離和關係。

回歸本質,其實人跟人的認識都是緣分;把握機會和他們多相處,是最重要的。

問:早期在吳肅雄師兄身上學習訪視經驗,如今換您傳承給新進志工,您的方法是什麼?

答:吳肅雄師兄的個性嚴謹又要求很高,所以訪視新手可以學習很快,我當時就是在這樣的指導下進入狀況。

但是我們的個性畢竟不一樣,而且如今時空也不相同,志工大部分都很忙,有心學習訪視,都很值得鼓勵。雖然我身為訪視的窗口,但是所知的一切都是經驗累積而成,我會提醒自己將感恩、尊重、愛落實在人與人之間的互動。

關於訪視,大方向的慈善理念我會抓得比較牢固,依循著上人的教導走。

至於個案紀錄,家族成員狀況、經濟、醫療處置等方面若填寫不完整,攸關對個案的了解夠不夠透徹,不清楚的部分就一定要追問實際訪視的志工,並提點補足的方法。

但是細節的執行和要求,我會比較柔軟地引導志工。有時候可能是志工不擅使用文字,所以辭不達意;我會先預想志工寫這段話的用意和想表達的意思,再問他們:「你這段話,是不是想表達什麼?」然後打個比方給他們聽,幫他們理清楚思緒;雖然會花一點時間,但這也是幫助志工學習的機會。

另外,組內共修、教育訓練等課程,我會比較雞婆打電話提醒,關懷志工是不是上手了、還有沒有問題,主動建立這樣的互信關係,讓他們知道有疑問的時候,是有人可以問、可以協助的。

問:如何避免過去的經驗障礙評估新個案的能力?

答:每個個案都是一個故事,雖然有些部分雷同,但絕對是因人、因事而異。比方說,志工曾問我:「案主沒說過他有吸毒,你怎麼知道對方有吸毒的跡象?」我會根據過去的經驗與志工分享,例如案主沒有先天疾病,為什麼年紀輕輕但身體各器官衰退得這麼快?家裏雖窮,但有必要將家具甚至窗戶全部拿去變賣嗎?

當然這些觀察都不能直接指向案主有吸毒,但是我們心中一旦有了疑惑,就可以跟街坊鄰居、里辦公處細部了解案主的近況。這段確認和查證很重要,不能因為不知道怎麼問或是覺得麻煩而省略;唯有更了解案主的背景,團隊才能做出對案主做有效的幫助。

儘管過去的經驗確實是一個參考,但不能夠以曾處理過相似的個案,而認為眼前這件事也要用同樣的方法處理。

我還是會說不要做太多預設,看個案以前要將自己內心的執著放下,以免障礙我們了解實際的狀況。

Q&A【生滅之間】

長年接觸生死病苦,我想擁有的東西愈來愈少,

也盡量不與人結惡緣,不深陷在無端的情緒裏。

問:訪視助人和臨終關懷的經驗,是否互有助益?

答:我是順著緣分和自己的興趣,選擇訪視和臨終關懷做為助人工作的主要兩塊。我通常不會預設什麼經驗可以用在什麼地方,很多情況都是很隨機的發生。

面對臨終關懷的病患,我有時候會跟他們分享在訪視上看到的苦難故事,我不把它視為比較,而是替對方開另一個視野,讓他知道自己有苦痛也有幸福,珍惜有限的時光跟親人好好道愛、道別、道歉、道謝。

曾經在醫院關懷一位病重住院、情緒慌亂的案主,那一兩個星期,案主頻頻交代我一些事情;我安撫他,他交代的事志工會幫忙處理,又問他還有什麼事放不下?一般人或許會避談這樣的話題,但是案主可能也知道自己時間不多吧,就順著我的引導,開始聊起臨終話題。

我先用故事隱喻生死流轉是自然法則,讓他不會產生排斥感,再分享上人開示的一些法語,竭盡所能安撫他,然後輕聲地問:「你都了解了嗎?時候到了,記得笑笑的走。」案主流著眼淚沒有說話,僅輕輕地握一握我的手做為回應。結果我離開醫院的半個小時後,案主就往生了。

訪視是我的本分事,而臨終關懷則是我的探索,每次在臨終關懷的課程中有收穫,我都會熱切的跟身邊的人分享,鼓勵他們有興趣也可以了解。

志工平時很忙,更需要找機會讓自己再成長,志工之路才能走得久遠。不一定跟我一樣要選擇臨終關懷,可以找尋自己有興趣又利己利人的課程。

問:當長期陪伴的個案、臨終關懷的病人離世時,如何調適悲傷?

答:早期我遇到生死問題,內心難免還是會有衝擊,就會自己一個人走一走逛一逛再回家,再多聽上人開示。年紀愈長,愈覺得生命中許多的問題,從上人開示中就能找到答案,也發現人的生命就是這樣生住異滅,後來就養成每日誦經的習慣。

莫拉克風災時,案區裏有不少人往生,曾經被問:「你怎麼還吃得下飯?」我覺得,不吃飯怎麼再繼續走下去?好好吃飯、休息,讓自己將心靜下來,就是讓悲傷平復的方法;有時候不去積極調適也是一種調適,讓時間將悲傷淡化。

隨著經驗愈來愈豐富,我現在遇到衝擊的回復期縮短了,可以較快回歸日常。

此外,臨終關懷讓我觀察到一件事,很多事情不能被表象所惑。病患往生,有些家屬會號啕大哭,有些則是情緒平靜。我們不能夠依照他們的反應去聯想:哭泣的人比較孝順重感情、沒哭泣的人就比較冷血無情。或許情緒平穩的這些家屬,已經做好準備和心理建設。

長年看到生死病苦,都會促使我思考,自己最後的生命,應該怎麼過。能夠健康自主當然最好,盡量維持身體健康,多做運動;我想要擁有的東西也愈來愈少了,哪一天出門之後不會再回來了,東西簡單又整齊,親人也比較好處理;現在也很容易滿足,三餐簡單吃,覺得能吃東西、能吃飽都是一件幸福的事。

此外,我也以「心寬念純」的原則待人處事,在生命面前,很多曾以為很嚴重很痛苦的事,都不算什麼了。減少跟人結惡緣,不要卡在一些無端的情緒裏頭。

|