想修行 就不怕路遠

◎撰文.黃富奎

|

二○一三年四月二十日雅安大地震後,四川慈濟志工第一時間動員趕赴災區撫慰傷痛,隨行的楊偉力也克盡總務職責,搬運整理發放物資,希望讓居民在災後生活不至於物資缺乏。(攝影/蕭耀華)

|

四川臺商楊偉力,

經歷了汶川和雅安兩次大震,

從旁觀者轉變為志願者, 將種種承擔視為修行,

不但不計較,還要更精進。

九年前,楊偉力來到大陸經商,看遍了各地大山大河,卻對於四川的景色人文情有獨鍾:不只是氣候宜人、山川河流遍布的地貌和臺灣相似,當地興盛的品茗與佛教文化也與他契合;四川人的熱情以及獨特的生活步調,更讓他初到四川便能適應,並且思考著是否要在這兒長住下來。

二○○八年五月十二日,他與四川友人旅遊到成都附近,遭遇了汶川大地震。「活那麼久,心中第一次湧出世界末日降臨的想法!」他說,連在彰化老家遇到的九二一大地震,都比不上此次震撼與恐懼。這場地震,最終造成八萬七千人罹難。

臺灣時常有地震發生,楊偉力也比當地人熟悉地震,當下立刻帶著朋友逃到樓下空曠地區,一方面慶幸沒有受到傷害,一方面也因聽到附近傳出的災情慘況心情沈重;思及伴隨而來的大小餘震將對瘡痍的災區持續帶來重創,他們決定離開成都。

一路上目睹房屋倒塌、道路交通幾乎癱瘓,不時出現的餘震更讓人膽戰心驚,驅使著楊偉力與同行的受災民眾忘記疲憊,一心只想盡早逃出災區……

●

五年後,二○一三年四月二十日上午八點,突如其來的劇烈強震再次撼動整個四川,更對震央所在地雅安市造成嚴重損傷。當天下午,四川慈濟志工即進入災區勘災賑災,楊偉力也在先遣隊伍中,負責規畫發放物資。

連續數天奔波在不同地點勘災發放,當大家結束該日任務休息時,楊偉力繼續清點確認不同項目的物資數量是否正確;這一包包看似普通的日常生活用品,在災區物資缺乏的艱難時刻顯得格外珍貴,也因為懷抱著這分悲心,楊偉力絲毫不敢馬虎,認真核對數量。

「這真的沒有什麼!」勘災發放的過程中,楊偉力不斷把這句話掛在嘴裏也惦記在心,他知道這點辛勞,與失去親人、住家的居民相比實在微不足道,「所有志工都有各自的工作,也都一樣辛苦。」感動於賑災志工的分工合作,他也總是全力以赴完成分內工作,並適時補位協助。

早已見識過強震威力的楊偉力,穿梭在名山、蘆山兩地災區,觸目所及的殘破景象,牽引著他想起五年前初來四川即遭遇到的汶川地震;相似的震撼與破壞力,但不同的是楊偉力已經從上一次地震中的旁觀者角色,轉變成為對居民提供救助的志願者了!

求診求得良藥

出生在彰化鹿港,楊偉力自有記憶以來,便熟悉著住家周圍的鄉間田園景色;不過,幼年常和玩伴奔跑玩耍於田地之間的他,卻長期飽受體弱多病所苦,「每當天氣轉變之際,就逃不了過敏或是感冒的折磨。」即便現今講到身體毛病,他還是只能搖頭苦笑。

楊偉力退伍後在家鄉附近的車廠上班,在那個臺灣經濟起飛的八○年代,他工作穩定,每個月四萬多元的收入更讓他生活無虞,在休假時與朋友四處遊玩。「也沒有其他嗜好,就是喜歡出門走走看看,」他把遊玩當作一種鍛鍊,「一開始常常走沒多久就累到動不了,可是愈累就更強迫自己咬牙走完全程。」也因此,健康狀況終於稍稍改善。

二○○五年,楊偉力在朋友的邀約下,決定前往大陸東莞合夥經營成衣工廠,原本平順的生活也遭遇諸多挑戰——不僅要適應氣候、飲食等生活環境,從汽車修護專業轉入成衣產業,學習不同領域的知識、事務更是讓他忙得昏天暗地,病症接踵沓至,尤其是腰部痠痛更是不時困擾著他。

為解決宿疾,他在臺灣、東莞兩地找尋名醫求診,都徒勞無功;隨後開始嘗試偏方,反覆摸索,輾轉聽說新竹某間廟的大悲水頗具療效,趁著休假回臺灣前去嘗試,順手拿回佛教典籍,反覆閱讀後,竟開啟他聞法的興趣。

於是他抓緊在臺灣、大陸兩地奔波事業的空檔,參加各地方講經法會或是讀書會。雖說心靈得到寄託,但是事業卻是不敵大環境的不景氣,與朋友合夥的成衣廠最後宣告結束營業,大約三年的辛勤也付諸流水。

「看著認真經營的心血消失,那真是一段痛苦的日子。」然而佛法的浸潤卻也讓他懂得學習如何放下,因此他決定給自己一段時間沈澱,也把握機會在中國各地走走看看。

|

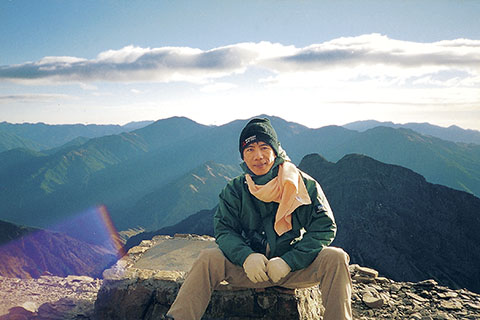

出生彰化鹿港的楊偉力自幼體弱多病,因此常藉由戶外活動鍛鍊身心。(相片提供/楊偉力)

|

多做多得少失

在臺灣時,楊偉力已是長期捐款的慈濟會員,但也僅是認同慈濟理念而捐獻,從未參加任何慈濟活動。二○○二年彰化靜思堂落成,即便距離楊偉力家不到十分鐘車程,也未能吸引他注意,「就連唯一進去靜思堂的那一次,也是因為社區大學課程才走進去。」談起過去與慈濟「擦肩而過」的種種,楊偉力感嘆真是因緣不具足。

直到經歷汶川大地震後,楊偉力不時看到慈濟志工穿梭在災區發放救助的身影,他想起在臺灣是慈濟委員的堂姊蔡楊麗華,聯繫後才知道慈濟已經在四川設立服務中心,準備長期投入災後重建。

後來楊偉力搬遷到成都市,發現慈濟志工培訓中心就在附近,這才走入拜訪。志工的親切招呼,讓他感受到如同回家一般的溫馨氣氛,但也產生疑惑,觀察這個基金會名稱雖有冠上「佛教」二字,但又和他接觸過的佛教團體有些差異,好奇心牽引著他深入探究,接受邀約參加活動。

「這裏的志工怎麼老是往外跑啊!」最初楊偉力並不能適應,無論是環保或是訪視等,都一再衝擊著他過去所知道的學佛樣貌;直到聆聽上人開示、志工做中得的分享,他才恍然大悟:慈濟原來是將佛法用在生活之中。

一次又一次參與,他發現慈濟志工在活動中付出無所求地勞心勞力,助貧救苦的行動背後都經過嚴謹的評估、審核;親身所見,讓他決定盡心投入慈濟,特別是二○一一年那個夏天讓他體會深刻。

「拜託了,請你一定要留下來幫忙。」本來計畫回臺灣的楊偉力,卻因為四川慈濟人文交流營的工作人員不足,受到成都臺商志工張文玲一再請託。他苦惱之際,在某天活動中輪到他抽一張靜思語短箋,上面竟然寫著:「多做多得,少做多失。」似乎是無形的提醒,他於是留下來參與營隊,擔任總務。

營隊的那幾天,楊偉力看見志工即使身攬數項工作,一旦有事還是每個人搶著做,這分無私付出的用心,他感動大於訝異,也逐漸融入慈濟合和互協的人文之美。

同年九月,四川巴中、達州以及廣安等地區降下連日大雨,一場惡水跨越堤防,令當地約一百三十二萬人生活受到影響;隨著年關逼近,靜思精舍師父帶領臺灣發放團來到遍地泥濘的災區,與四川志工協力籌備冬令發放,協助受災居民能安心過年。

第一次以慈濟志工身分踏上災區,楊偉力說起那段「震撼教育」,直言活動中途出現不少意外狀況,讓他忙得焦頭爛額,「那是接下總務後的第一次發放,怕會出錯的我每天都晚睡早起清點整理物資,好在最後能順利完成……」

任務結束,楊偉力返家細細品味這趟發放,雖說身體疲憊不堪,但內心滿滿的喜悅,為他帶來無比充實與感動:除了辛苦付出後看見居民的歡笑,真切體悟到了「多做多得」的涵義;他回想過去幾年的學佛過程,無論是閱讀佛經或是參與講經研討,多只有修習增長到「慧」的部分;如今身處慈濟,不僅聽上人講法勤修慧命,更得到親自耕耘福田的機會,他珍惜著此緣分,投身到慈濟福慧雙修的大道上。

|

雅安地震後數天,慈濟志工前往邛崍市發放物資;楊偉力引導受災居民,並獻上最誠摯的祝福。(攝影/邊靜)

|

對自我負責任

如今,楊偉力在成都市與朋友合資經營小型佛具與茶具批發,五坪大的辦公室中堆放不少檀香與茶葉,雖然規模不大,但他堅持「燒好香、喝好茶是人生中的重要事」,所以重視、認真地對待著這份事業。他笑稱這工作最大好處就是相當自由,若沒有客戶向他訂貨,他就可以空出時間做慈濟。

二○一三年八月,原本在他住處附近的慈濟據點遷移到市郊溫江區,交通上有諸多不便,然而這絲毫不影響他的「修行」熱忱。每次活動前兩至三天,他就會背著行李在成都灰濛濛的大街走上數公里,接著轉兩班公車前往慈濟會所。抵達後,楊偉力一刻不得閒地埋首於活動的行前準備;活動結束,他還得點收物品器具,才能離開。

不少人疑惑詢問,路途遙遠加上總務工作如此繁重,難道他不想變更職務嗎?

「因為真的很需要人力……」他帶著微笑回答:「既然答應承接下總務工作,就要盡力把工作做到最好,對自己負責任。」他更不時打趣地說:「如果要計較路程的話,沒有人比得過那群達州老菩薩精進啊!她們可都是要花上半天時間坐車,才能來到這邊。」

楊偉力的全心投入,也被不少新進志工看見,成為效法的榜樣。年輕的四川人文志工邊靜、唐鏡淦兩人在活動結束當天必須處理大量文字、圖片,焚膏繼晷趕著在隔天天亮前將簡報發出;「每次半夜趕稿時,偉力師伯也會在附近一同忙碌著總務工作。」她們也發現楊偉力的認真與貼心:「有時候工作比我們早結束,師伯還是會陪著我們,等到報導完成後,自己才去休息!」

|

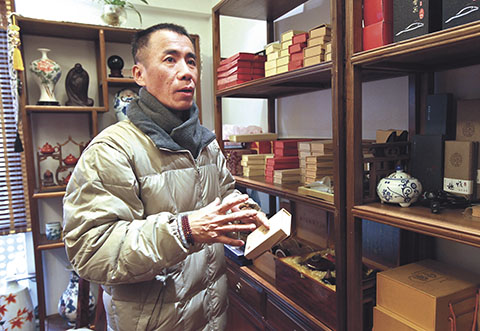

楊偉力與朋友在成都租下一間小辦公室,經營佛具與茶具批發,也把生活興趣和事業結合。(攝影/林炎煌)

|

耕耘眼下福田

去年底,楊偉力隨同四川志工回臺受證。雖然家在臺灣,可是卻因為走過一趟特別的歷程,讓他得以在四川付出、培訓;如今返鄉這段路看似平凡,卻是在他心中盪出波波漣漪,尤其上臺受證那一刻,他內心激動地接過上人祝福,不只代表他在四川的付出受到肯定,也更堅定了他繼續走在慈濟做中得的修行道路上……

營隊結束,楊偉力抽空回鹿港老家稍作歇息,幾天後又啟程前往四川,迎接冬令發放的重要任務,發放地點將重回同年四月雅安地震重災區——蘆山。

「這區還缺兩箱,每一箱都記得要打開檢查數量對不對喔!」發放前就是楊偉力最忙碌的時候,他帶領志工清點隔天要發放的物資數量,並且反覆確認是否放置到正確的位置,避免造成發放當天混亂。和過去相比,楊偉力已經能夠熟練地完成總務工作,並把各種突發狀況處理妥當。

看著志工團隊愈趨龐大,不只有新血加入,更吸引不少重慶、陝西、甘肅等地志工加入見習培訓,這讓楊偉力欣慰之餘,也深刻體會在大陸各地經濟與物質生活提升的同時,慈濟所帶動的心靈富足,反而是不少大陸居民目前所企求渴望的精神歸宿;同時,他深感四川地區福田廣大,實在需要更多人一起來共同耕耘。

在大時代不可逆轉的潮流下,楊偉力西進大陸並未如願賺得大量財富,反而是隨著因緣一步步走入佛法、走入慈濟,在做中得的菩提道上得到內心的富足。問他之後會繼續待在四川嗎?他笑了笑回答:「反正回臺灣還是有慈濟可以做,一切就隨因緣決定吧!」

|

在四川經歷兩次地震後,楊偉力把握因緣,學做一個手心向下的有福之人,也深切感恩慈濟所提供踏入人間的修行法門,讓他在學佛道路上不孤單。(攝影/蕭耀華)

|

|