自由小學 以愛為磐石

◎撰文‧凃心怡|攝影‧林炎煌

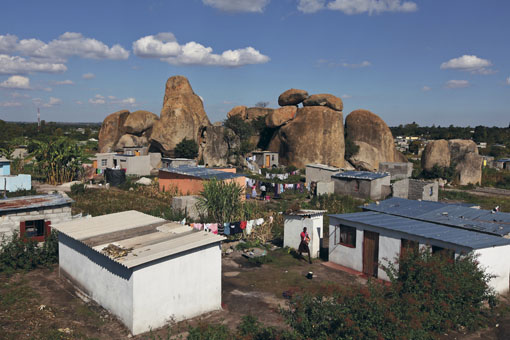

「辛巴威」在非洲班圖語中意指「石頭之城」,

淺棕色巨石矗立,甚至堆疊成柱狀;

自由小學就坐落在巨石之間,

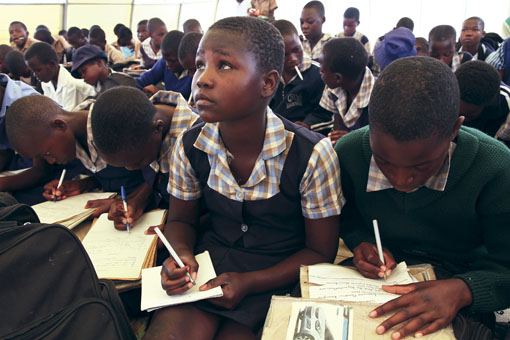

即使沒有教室和課桌椅,孩子們趴在沙地上,

頂著烈日或風雨也要求學。

自由小學為他們開啟一扇通往未來的窗,

而慈濟人讓這扇窗有了穩固的基石,

築夢前行。

非洲識字率最高的國家,長久以來都是北非的突尼西亞共和國(Republic of Tunisia)獨占鰲頭。然而在二○一○年,根據聯合國開發計畫署(UNDP)統計,長期居次的辛巴威以百分之九十二的高比率,擊敗突尼西亞的百分之八十七。

這對辛巴威來說,其實相當不容易。

辛巴威教育部長大衛‧科塔特(David Coltart)在二○○九年二月上任時,曾說自己是在接一個「爛攤子」。那年惡性通貨膨脹來到顛峰,經濟崩盤,政府不得不停止提供教育經費。許多學校勉強支撐,卻沒有足夠的課桌椅、黑板,連教科書都少得可憐,甚至使用十年前的舊版教科書。

即使教育設施簡陋,但辛巴威人渴望學習。朱金財還記得初來這個國家時,印象最深刻的畫面——「每天早上的上班時間,生意最好的就是報紙攤,幾乎每一個上班族都會買報紙。」

然而今日走訪辛巴威街頭,買報紙的人少了;大多數的人只是圍在報紙攤前,低頭看完首頁頭條就走。不是他們不愛閱讀,而是沒有餘錢可以替自己買份社會資訊。

學習的意圖終究抵不過嚴峻的經濟情勢,二○○九年九成鄉村學校關閉,八萬名教師未能領取足夠薪資,絕大部分都在罷工或出走國際尋求溫飽,學校所能收納學生的人數銳減,家長也付不出學費。這個擁有百分之九十二識字率的國家,十年間就學率從百分之八十五下降到百分之二十。

教育問題,是辛巴威除了經濟之外,最為堪慮的前景之一。

荒地上,家長自力興學

來到首都所在哈拉雷省最貧窮的地區——艾普沃斯,根據政府統計,此地登記的居住人口不到四十萬人,但實際上約有七十萬。一九九七年搬到艾普沃斯的修維德‧馬凡納(Sylvester Mahurevana)說:「很多人在鄉下過不下去,於是選擇搬到這裏,是因為這個區距離首都省商業區不遠,盼望著能找到工作機會。」

|

| 〔圖說〕慈濟援建的自由小學簡易教室以輕鋼架與PP塑膠瓦楞板搭建,師生滿足感恩,常說這是守護自由小學的「一把大傘」。 |

然而修維德的運氣不佳,搬到這兒才三年光景,就碰上通貨膨脹惡化,成為百分之八十失業率其中一員,最後只能以自製掃帚維生,常常一天都賣不出一把。

「更困擾我的,是孩子的教育問題。」修維德只有一個小孩,當時就讀小學五年級,但偌大的艾普沃斯地區卻找不到一間學校可以讓他的孩子入學。「這兒的公立小學有六所,中學三所,學校學生數都超量,不願意再收學生,因為老師無法負荷。」

之前在鄉下,曾擔任家長會長的修維德注重教育,在艾普沃斯居住不到幾個月,他就發現,此區有高比例失學的孩子。「普遍是因為貧窮,許多孩子是單親家庭或孤兒;再者以辛巴威的法令,要念公立學校必須有出生證明,但許多孤兒沒有任何證明。一些貧窮被迫失學的孩子,後來有能力可以念書,卻因為年紀過大而無法復學。」

看著失學孩子終日在社區遊晃,修維德與一些家長興起大膽的念頭,「不如我們自己辦間學校吧!」

他們從有心的家長中,挑選幾位接受過教育的人當老師;沒有人學習過如何安排教學大綱,唯有一心將所擁有的知識傳達給孩子的熱忱。大家四處去借或者撿人家不需要的課本,無論能拿到什麼教科書都感激萬分,並用來教全年級的學生;居民也捐出家裏破舊不堪的小黑板,儘管磨損斑駁,至少還能寫字教學。「或許在別人眼中,這比一般課後輔導還不如,但這是我們最珍貴的。」

辛巴威在非洲班圖語中意指「石頭之城」。走訪辛巴威,常見淺棕色龐然巨石矗立各區土地上,有些甚至堆疊成柱狀平衡石,從未有人解開這些巨石從何而來,修維德說,「我們想,這或許是神來堆疊的。」

而神所堆砌的巨石,便成為學校的標的。他們以藍天白雲為頂,微風為牆,自由小學(Rusununguko Primary School)就在家長們的期盼與祝福下成立了。

夾縫間,沒有教室的學校

辛巴威一年分三個學期,公立學校一學期收七十五美元,修維德表示,艾普沃斯的家長根本無力負荷,自由小學一學期僅酌收十五美元,「許多家長選擇分期付款,但是繳不出來的,也沒有關係;我們也給老師補貼,至少讓他們能梳洗乾淨再來幫孩子上課。」

低學費以及對教育的渴求,讓這所簡陋的學校在二○○○年成立之際,就收容九百位學生。

|

| 〔圖說〕位於首都哈拉雷東南幾公里處的艾普沃斯區,以平衡石聞名。居民屋舍簡陋,卻安詳自在。 |

家長們捐出兩塊舊帆布,再以滿是鏽斑的鐵柱為梁柱,勉強架起兩個遮陽的帳棚;但是初等教育分為七個年級,其他五個班級的學生怎麼辦呢?

「有幾個班級在樹下,其他的則靠在大石邊,如果陽光的角度對,還能有陰影遮陽。」修維德苦澀地說:「我們的孩子、家長或是教師常常被笑,說我們是一所沒有教室的學校,走在路上都抬不起頭來。」

他人的訕笑,還能咬緊牙充耳不聞,政治法令的清查,卻讓自由小學創校不久,就遭受極大的挫折。

自由小學雖然有正式名稱,卻未合法立案,再加上辛巴威有集會限制,學校很快就引起官方注意,地方部門、教育部,甚至是衛生部都找上門來。

「這是非法聚會!」

「誰給你權力做這件事,你這樣是違法的!」

「這裏根本什麼都沒有,連廁所也沒有!」

「有申請土地的使用許可嗎?請繳清六萬五千美元費用才允許使用這塊土地。」

排山倒海而來的問題,居民們無力抗衡,不到兩年自由小學被迫解散,九百多位孩子們被送到其他六所小學就讀,但修維德與老師們並沒有空閒太久。「沒多久,孩子們一個接一個回來,仍是之前的老問題——沒有能力繳學費,只要晚一天交,就被趕出學校。」巨岩下很快就又傳來讀書聲。

自由小學就這樣一邊與政府單位抗衡,一邊以少得可憐的資源,替貧苦孩子開啟未來的人生之窗。

助援至,臺灣米餵飽孩子

自二○○九年開始,朱金財在艾普沃斯發放物資及食物援助。一次關懷孤兒院蓮花之家時,一名當地人告訴他,「如果你不嫌麻煩,可以到自由小學看一看,他們也非常需要幫忙。」

朱金財不禁納悶,他在這裏已經發放一段時間,怎麼不知道有這麼一所學校?

循著路人的指引,他來到自由小學門口。要不是聳立路邊的大石上,明明白白寫著「自由小學」,他不敢相信這會是一所學校。

|

| 〔圖說〕中午時間,志工媽媽開始分裝午餐。眼見孩子平常拿著殘破的空盒當餐具,今年慈濟志工特地將從臺灣送來的環保碗分贈學生。每人的碗裝得又尖又滿,讓孩子能帶回家與家人一起享用。 |

「到過那麼多學校理髮,我很明白辛巴威學校資源短缺的情形,也曾看過沒有窗戶的教室,但是這裏讓我嚇了一跳。」朱金財巡禮這稱之為校園的地方,「九百多名學生就坐在破爛的帳棚下、樹下上課,黑板用鐵絲掛在樹上,沒有得掛的,就請學生拿著。」

愈深入孩子的校園生活,朱金財就愈心痛,「孩子們拿著幾張紙趴在沙地上寫字,每個人的筆都短得不像話,沒有小刀可以削鉛筆,就拿父親的刮鬍刀慢慢削;他們也沒有像樣的書包,就以塑膠袋充當。」

他替孩子購買文具,也在午間供食。「剛開始一週供食一次,因不捨孩子時常處於飢餓的狀態,逐漸增加到兩次、三次;後來慈濟知道這群孩子的處境,每年冬天之前都會送來好幾貨櫃白米,如今我們一週可以供餐六天,週日由當地宗教團體供餐。」

慈濟的白米主要來自臺灣農委會農糧署,原是戰備存糧,為保新鮮,每年新米一出,會將舊米流通市面,或送往需要幫助的國家。慈濟基金會每年向農糧署提出「糧食人道援外白米」申請,分別送往印尼、菲律賓以及南非等國,幫助受災民眾以及長期關懷的貧困居民,「二○一二年開始送到辛巴威,有八十噸,今年是一百二十噸,一部分送到自由小學。」

早上八點,社區婦女自動來到自由小學空地集結,開始燒柴火,水滾便拆開印有「LOVE FROM TAIWAN」的十公斤包裝白米倒入鐵桶內,佐以食用油、鹽巴、蔬菜以及雜糧一起烹煮,平均每天要煮掉十二包白米。

十二點開始,孩子們依序排隊,等候取食;他們手上拿著各種容器——奶油盒、冰淇淋盒,甚至家用小臉盆。「他們拿的盒子都很大,我請這些婦女志工一定要裝得尖尖的。」朱金財考量到的不只是孩子而已,「孩子吃的不多,剩餘的份量,足以讓他帶回家餵飽一家人。」

愛為牆,

簡易教室築希望

「自由小學的故事很快就傳回臺灣,上人認為,當務之急,應該替孩子蓋教室。」朱金財說,沒有教室確實對孩子造成影響,在毫無遮蔽的環境中,烈日常曬得孩子們頭痛,突然的暴雨更會讓課程被迫中止;六到八月的冬季則凍得雙手無法書寫,即使有了午餐供應改善孩子的營養狀況,但氣候條件卻讓孩子病痛不斷。

「上人原本要蓋永久教室,但校方無法取得土地所有權狀。」一來自由小學尚未通過立案,再者辛巴威土地多屬國有,在貧困的艾普沃斯區,居民幾乎都只有土地使用權,遑論擁有土地所有權狀。「上人心疼這些孩子,決定為他們蓋簡易教室。」朱金財說。

|

| 〔圖說〕修維德(左一)是自由小學成立的靈魂人物,如今他與家長的使命不僅是幫助社區的孩子就學,也要守護貧困的左右鄰里。 |

二○一二年五月消息確定之後,朱金財馬上跟自由小學創辦人修維德討論。「但我不相信,這根本是不可能的事情,連政府都做不到了,更何況是一名臺商?」面對修維德的質疑,朱金財不以為意,開始投入整地規畫,並希望修維德跟當地居民可以協助。

「要把這些大石頭移開,還要把地整平,我需要你們!」面對朱金財的請求,居民答應協助,但是認為是做白工而意興闌珊。「一直到他拿出簡易教室建材的貨櫃提單來時,我們才相信,原來這是真的!」修維德說,去年七月大家開始動員起來。

朱金財先請專業爆破人員在巨石上鑽孔並放入炸藥,將巨石炸開,社區媽媽們合力將炸碎的石塊搬離;大到搬不了的,就地打成碎石充當地基。「大家紛紛拿出家裏的小鐵鎚來敲,當時每天都一兩百人在學校敲敲打打,真的很壯觀。」

簡易教室是強化PP瓦楞板與輕鋼架構成,雙側有窗戶,上有天窗,具有空氣對流效果,為慈濟基金會所研發,在這裏是首次組裝運用,為此臺灣七位營建小組志工特地前來協助。

營建團隊每天早上六點出門,晚上八點下工,帶領當地志工學習組裝教室,僅僅八天就把七間簡易教室蓋好。朱金財感動地說,這群營建團隊的志工,年紀都與他差不多,還得克服入冬之後,日夜溫差達二十度的天候。然而志工的努力,換來的是孩子們的安心學習。五年級老師培西絲‧祖圖(Precious Dzutu)開心地說:「現在我走在路上覺得很驕傲,會主動告訴大家,我在自由小學教書;重點是,孩子們終於可以健健康康來上課了!」

●

現在走進自由小學,七座圓弧型的簡易教室整齊座落在巨岩之間,教室裏已經裝上新黑板,下面保留泛白的小黑板,記錄著那段烈日與風雨的歲月。有了教室之後,學生總數激增到一千四百多名,平均一名老師要負責兩百名學生的學習;三十坪的教室,學生必須緊緊靠在一塊才不至於被擠出教室外。

「但是我們已經心滿意足了。」站在學校入口,這兒也是校園地勢最高的地方,修維德臉上盈滿著驕傲。

他說,有了教室的自由小學,目前正在申請教育部的核可證明。雖然還不算是一間真正的學校,七位老師當中,也只有四位老師通過教師資格,「但這所學校是真正為了孩子而創辦,我們並不比其他學校的學生差,甚至更好。」

|

| 〔圖說〕自由小學孩子們拿到嶄新書包樂開懷。朱金財不捨孩子拿著塑膠袋裝書上課,今年在辛巴威當地尋覓工廠製作書包;雖然製作成本高於國外,他仍將訂單留在國內,為崩毀的經濟貢獻些許心力。 |

辛巴威的教育制度規定,七年級畢業生必須通過畢業考試,才得以取得升上八年級的教育資格。「艾普沃斯地區前十名的學生,都是我們自由小學的孩子。」修維德自己也覺得不可思議,但另一方面又認為本該如此,「沒錯,我們欠缺一切的學習條件,但是我們學校是以愛為磐石,愛的力量是很強大的。」

在辛巴威一千三百萬人口中,就有三百萬出走國際尋求就業機會,「讀書就有希望」這句話,以目前情勢而言彷彿是一句諷刺。但朱金財卻有不同的思維。「機會,是給準備好的人。如果哪一天辛巴威的機會來了……」他伸直右臂,指向廣場上正排隊等著領午餐的孩子們,「這群孩子就能是第一順位。」

|