建山里慈濟課輔 讀書樂 把小學堂搬上山

◎撰文‧陳詠芯、歐真禎、許秀鳳、王淑蓮

|

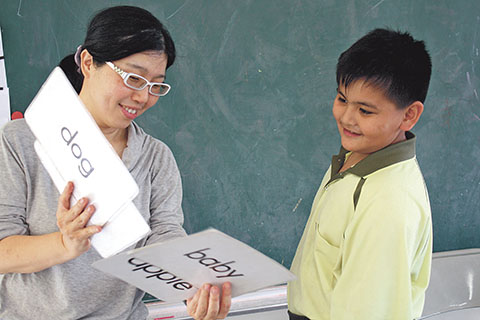

建山里課輔班以英文、數學輔導為主,課輔老師陳詠芯以活潑方式帶動,讓小朋友們在遊戲中學習。(攝影/鍾美蓮)

|

河谷切割的山村沒有安親班,

志工看著孩子因為成績退步而懊惱,

課後輔導班每月開課,

四年來讓這群孩子不只愛跑、愛跳、愛唱歌,

更愛上「讀書」。

「風兒輕輕吹過,迎著雲兒朵朵,天地多遼闊……」上午九點左右,清亮的歌聲、笑聲從桃源區建山國小傳出。二十位小朋友聚集在穿堂,跟著鄔依萍老師帶動的「小太陽的微笑」歌曲,大聲地相互用「喔~喔~」來打招呼。

每月第三或第四個週日,慈濟志工從高雄市區,穿過旗山、美濃和六龜區,來到海拔四百到一千公尺高,以布農族部落為主的建山里,為十餘位山村關懷戶子女進行課業輔導與靜思語教學。

這天,小學低年級的小欣抱著一歲三個月的弟弟來,「家裏沒人帶弟弟,但是我很喜歡上英文課,不想放棄。」一位志工幫忙接過照顧,怕生的弟弟頓時嚎啕大哭,哄騙許久仍不見效,但一回到姊姊身邊馬上安靜,跟著「上課」。

「Long long time ago there was a Teddy bear……」教室裏,左建芸老師講著繪本故事,唱作俱佳,吸引孩子目不轉睛跟著進入了故事情節。四年級的小宜說:「我喜歡Lacy老師的課,因為她會帶我們玩遊戲。」一旁二年級的婷婷也表示:「我覺得上英文課最開心,因為可以聽好多有趣的故事。我現在都會使用A、B、C了。」

隔壁教室,同樣用活潑方式讓英文課變得生動有趣的陳詠芯表示,山上不比山下補習班林立,「既然孩子們沒辦法下山補強英文、數學,換我們上山教他們。」

|

位居玉山山脈南麓的桃源區,是高雄面積最大、人口密度最低的區域;四年前志工上山訪視建山里時,河谷道路在莫拉克風災後仍修建中。 (攝影/鍾美蓮)

|

一百多公里送愛

慈濟在高雄桃源區建山里的課輔活動,已持續四年。起源於二○○九年莫拉克風災後,慈濟志工陳詠芯來到受災區建山里訪視,認識了就讀四年級的阿榮。他從小由阿嬤照顧,祖孫倆每月依靠三千元的老人年金過生活;他心急地對陳詠芯說:「我退步兩名,因為我不會英文!」

看到沮喪的阿榮,陳詠芯很不捨,身為美語老師的她,決定每個月上山來幫他課輔。從高雄市區跑一趟山路,要一百多公里,只教一科英文似乎不符合經濟效益,於是她邀請當日同行的志工||擔任數學老師的郭世任,一起幫阿榮圓夢。

從二○一○年七月起,他們邁上建山這條課輔的路,一個月一次或兩次,風雨無阻;從最初一個孩子、兩位老師在家補習,漸漸地,有幾位建山里的慈濟關懷戶子女也加入課輔,到如今已有二十多位孩子。

每次十餘位志工、教師上山借建山國小上課,課輔班一步步克服路途遙遠、師資招募、場地問題,信守每月的承諾,與孩子培養出情感。

孩子們年紀從幼稚園、國小到國中,年齡、程度不一,要如何把每月一次的課業進度濃縮在三小時完成,考驗著志工們編排課程的智慧。

九點上課後,老師各自帶開,幼稚園、一年級組先上英文課;三、四年級學數學;五、六年級與國中生進行一對二數學與英語教學。休息時間用點心、分享靜思語;最後一個階段,各小組英語、數學課對調,老師搭配志工,進行小班制教學。考慮到孩子需要補強閱讀能力,這學期課程加入了國語以及讀書會,上課時間更緊湊了。

相對於英文課的熱鬧,數學課教室安靜許多。鄔依萍老師出題測驗三年級的四位同學,「小數點的加減一定要細心……」她一邊叮嚀細節,一邊幫算不出答案的孩子解說運算方式。「其實孩子們的算法都沒問題,最大問題在於他們比較無法理解題目。」子皓原本數學就不錯,課輔後更進步快速,「很開心上到我最喜歡的數學課及最不會的國語課。」

家長王喨其站在走廊觀看女兒小涵的學習狀況。去年小涵因數學不好,被媽媽押著來課輔,一張十題測驗卷,邊哭邊寫了一小時還寫不完,屢次打退堂鼓。「我可以不寫嗎?」「要寫完喔!」鄭靜蓉老師耐性地一一解說到她聽懂為止。想不到寫著、寫著,小涵竟寫出信心來,也在期末考拿到九十五分的好成績;新學期開課時,她主動跟媽媽說要繼續參加課輔。

喨其媽媽感恩地說:「我的小朋友加入這個課輔班有一段時間了,成長不少,成績也進步好多,很感謝師兄師姊用心教導她。」

|

左建芸老師生動活潑的教學方式,讓孩子們展露笑容。點燃學習興趣,是課輔成長班主要目標之一。(攝影/林恭瑤)

|

自信心為成績加分

長期關懷建山弱勢人家的訪視志工李美珠表示,山區的家長都很希望孩子們維持好成績,也感謝慈濟志工能指導英文和數學這些他們比較不足的部分;每次上課前一天,志工們會一一打電話提醒,但有些時候孩子們必須隨著大人去做農事,不得不缺席,還有孩子會「忘記」。

「耀耀不在家。詠芯師姊您知道可以去哪裏找他嗎?」聽到接送孩子的林恭瑤師兄回報,陳詠芯請其他老師先上課,隨即離開教室直奔山上的網咖。「耀耀,不是答應過老師要好好用功讀書嗎?知道今天上課,怎麼又跑來這裏呢?」

剛開始接觸耀耀時,了解他因為成績不佳而與同學相處困難,但志工沒有放棄;負責接送他的林恭瑤,在路途中與他培養出亦父亦友的關係,後來上課時間一到,耀耀就會在家等候。

在學校主任及老師努力下,他順利考取阿蓮國中的體育班,住校念書;耀耀的媽媽驕傲地分享:「我的身體不太好,耀耀假日回家都會跟我說,媽媽只要坐著看電視就好,我來做家事。」

看到耀耀成績進步,李美珠問他想要什麼獎勵?他說最想去美式速食店,李美珠依約帶他到甲仙吃速食,他說這是他第一次吃到同學所說的美食……林恭瑤說:「每次上山總是很開心,能夠幫到這些孩子找到生命的亮點,讓他們生命發光發熱,是我最大的期許。」

持續來此上課兩年的左建芸,體驗到原住民孩子的真誠及純樸。「孩子從第一次看到老師的陌生,到主動拉著我到旁邊說悄悄話,或者在黑板上寫著:『老師,I love you.』,有時因為忙碌無法上山,下次他們就會問你上個月為什麼沒來?」

雖然一百多公里山路讓人暈車不適,但沒有打倒她的決心,「只有一點點付出,就換來他們的愛,讓人感動又開心。」

一路參與課輔的郭世任說:「剛開始滿挫折的,因為有些學生不是自願來上課,每次一大早到這邊,就要滿山找小孩。」從追著學生跑,到如今他們自動自發報到,「這點讓我還蠻安慰的。」

「這幾年,地方人士、牧師、師長看到成效,也慢慢地認同我們,鼓勵孩子們來上課,或者借我們場地,這是非常有成就感的事情。」

郭世任說,明知這條路難行,卻沒有退卻,因為「教育不能等」。「顧好孩子們的教育,讓他們能影響爸爸媽媽,甚至改變家庭,就能增加社會祥和。所以我無怨無悔,哪怕這條路是多麼難走,我也會繼續走下去。」

|

「隔壁爺爺生病了……」小女孩用積木造出建山醫院,說長大想當醫師救人。志工透過各種活動,引導活動力十足的孩子懂得專注懂得愛。(攝影/鐘耀賢)

|

純樸偏鄉情意正濃

上課期間,村裏一戶人家廚房傳出切菜聲音,忙碌的王喨其說,之前發現志工們自備飯糰上山,她很不捨,跟志工表示:「我來煮一餐熱的給師兄、師姊吃。」前年起,她就這樣承擔起香積志工。

上完課後眾人飢腸轆轆,吃著熱湯麵,讚美聲此起彼落,讓喨其媽媽聽得好窩心,也藉此回饋感恩的心意。「我教導孩子,今天我們得到多少幫助,也要回饋給其他需要幫助的人。」

一個月一次課輔時間短暫,志工老師很清楚唯有引領孩子對學習有興趣,主動想讀書,才是治本方法。不僅如此,每次課程一定也會帶動人文活動,今年五月就安排了母親節慶祝活動,讓孩子們為雙親餵蛋糕、奉茶與浴足,以報答養育之恩。

「很難過,因為爸爸媽媽不在家;不過有阿嬤來,我就很高興。」四年級的阿文,雙親在臺中工作,這也是許多偏鄉孩童的心聲。

孩子們小心翼翼餵著爸爸、媽媽或阿嬤吃蛋糕,長輩們在這一口口甜蜜滋味中,想起生活中的點滴都紅了眼眶。吃完蛋糕接著奉茶,阿文的阿嬤手上抱著一個小男孩,身邊圍繞著兩、三個小孩,爭相餵阿嬤與小弟弟喝水,阿嬤滿臉憂愁卻掛著微笑,望著這群孫子、還有的是曾孫,眼神裏有安慰、有擔心、有辛酸。

一旁的志工們,看著孩子們清澈的眼睛,想著他們上課的點滴、課業的進步,心頭充實飽滿。揮別山中的學校,志工與孩子相約,下個月再見!

|

山鄉常見隔代教養家庭,今年五月母親節活動中,孩子向阿嬤奉茶表達感恩。(攝影/鍾美蓮)

|

推一把,離夢想近一步

撰文‧歐如意、陳詠芯

志為老師或護師,山上卻苦無補習資源……

志工決心幫她縮短城鄉差距,陪她走到目標。

清晨五點天剛透亮,大多數孩子尚沈睡夢鄉,國三的小瑄已揉著惺忪的眼睛,盥洗、穿衣;二十分鐘後,她必須坐上爸爸的機車前往六龜區,搭六點出發的第一班客運車,才能及時到達目的地——旗山國中,展開一天的求學生活。

原定居建山的陳家,受到莫拉克風災波及,暫時住在臺南,那時剛要升上國中的小瑄,就近在臺南的國中就讀。後來,爸媽為了節省房租開銷,決定搬回桃源老家,小瑄選擇了交通時間超過一個半小時的市區國中繼續課業。

經歷弟弟病逝以及莫拉克風災肆虐後,風暴再度衝擊小瑄一家人──最小的妹妹,出生後診斷出患有腦膜下出血及先天肝膽囊腫,住院手術期間,爸媽在醫院與家庭之間心力交瘁,身為長女的小瑄照顧兩個妹妹,以及洗衣、煮飯等所有家務。

爸爸說,起初擔心有免疫系統功能不良導致皮膚白斑症的女兒,上課加上往返時間長達十四個小時,身體可能負荷不了;但是小小年紀的小瑄有她的理想,「我希望未來能當老師或護士,山下的國中比較有競爭力。」看著乖巧的女兒,爸爸還是順她的意願了。

小瑄班上的同學,會上補習班做考前衝刺;早熟貼心的她知道父母賺錢辛苦,於是將零用錢存起來買參考書自修;然而為了顧家,一段時間後功課落後一大截,山上也沒有其他資源幫她加強,她很怕考不上想念的學校。

得知小瑄的心願後,當時帶著阿榮等三位學生的慈濟志工,也幫小瑄輔導數學及英文。小瑄把握每次上課機會請教老師,終於考上心目中的護理職校。「小萱現在學校成績都有八、九十分,很棒喔!」媽媽欣慰地說:「今年已經要到榮總實習了。」

看著孩子一路進步、成長,郭世任老師說:「這趟路再遠我都願意跑,心甘情願而且甘之如飴。」

那一雙雙發亮的眼眸

撰文‧陳詠芯

課輔還包括了品德教育,因為當孩子從心底轉變,

就會自動自發想學習,找到生命的亮點。

還記得答應阿榮上山教英文那一刻,他不敢置信頻頻問我:「真的嗎?真的嗎?耶!」那眼神觸動了我,從那一刻到現在,時間已過四年。

山上的孩子崇尚大自然,不受規範約束,每次上課幾乎都要上演「老鷹捉小雞」。一次,上人來到高雄靜思堂開示,講到「導師」就是「道下有分寸」時,我思索建山課輔這條路該怎麼走?發覺若要讓山上的孩子喜歡讀書,仍需以品德教育改變行為;於是與幾位老師討論後,決定把慈濟人文藉著靜思語教學帶到山上,在孩子心中種一顆善的種子,唯有孩子改變了,才會自動自發想要向善向上。

經過兩年來的靜思語教學,孩子的思維及行為慢慢不同了。回想第一次分送點心時,他們一手拿麵包,另一手還要拿第二塊。如今,孩子們會用雙手接受點心,有禮貌地說感恩;也聽得進道理,省思自己的過錯而改正。

上個月,兩個孩子吵架,其中一位一時衝動打人,另一位哭得淚眼汪汪。經由志工老師傾聽及引導後,打人的孩子知道錯了,向對方說;「對不起!你可以原諒我嗎?」孩子犯錯難免,但家長或老師如果能適時的開導,孩子就會知道錯在何處,將正確的行為習慣化。

這兩年來,最讓我感動的是耀耀。記得有次上山,他第一句話就說:「師姑,我進步了喔!數學考八十六,英文考七十三!」我說七十三分喔,他著急地說:「師姑,不錯了,我以前都考三十幾分而已,進步很多了!」

四年前的耀耀,因為不理解課業內容導致自卑感,有時聽到別人在說笑以為藐視自己,而和同學起爭執;可是只要他願意,就會努力用功;找到成就感,就主動把事情做好。

每當看到孩子上課時發亮的眼神,總讓我感到欣慰。這幾年撒下善的種子,再經由師兄姊用愛灌溉,我彷彿看到一株株新芽努力綻放,向上茂盛。上山課輔這條路,往後也許仍有荊棘考驗等著,但我相信在慈濟人愛的相伴及課輔團隊用心引導下,孩子的生命會更加亮眼。

|

二○一○年志工訪視建山里,開啟課輔因緣,期待帶入更多外界資源共同為山區學童付出。(攝影/鍾美蓮)

|

|