真心為妙筆 寫出心靈好風光

◎撰文•顏倩妮

|

志工前往慈濟新芽助學金受惠學生家中關懷,陳金香陪伴孩子們溫習功課。

(攝影/蔡永瑩)

|

身為家庭主婦,

承擔撰稿志工,

陳金香不怕「難」也不說「苦」,

聆聽一個個真實的生命故事,

彷彿在寒冬中看見春陽、

悲苦中體會幸福;

她以真心為妙筆,

寫出這些心靈好風光。

寫作人常把寫文章比喻為「爬格子」,美妙的文稿就是這麼一格格、一字字艱辛地「爬」出來;筆耕,就如耕田一樣,構思和書寫就像鬆土、播種、施肥,過程難免艱辛,可是當收成時,卻有著目睹生命綻放的喜悅從心底湧出;這就是陳金香寫作多年的心情寫照。

今年五十八歲的金香,是慈濟馬來西亞雪隆分會的資深筆耕志工,十多年前在位於莎亞南的慈濟會所寫出第一篇文章「兒童精進班」活動報導後,就一直在「格子」上深耕。她懵懵懂懂被安排承擔活動記錄,不知道什麼是「人文真善美」,更沒有團隊可以商量。

每完成一篇報導後,交給職工室同仁處理就了事,從不追問那篇稿子的後續,「寫好稿交出去,就是屬於慈濟的,做就對了!」

她學習在活動中找人採訪,因為不諳電腦操作,在潔白稿紙上寫下一篇篇慈濟故事。

從戰戰兢兢的寫,到現在得心應手,金香覺得最大的推動力,是從受訪者身上吸收了很多感動人心的能量,也讓自己的生命變得豐實。

說個感動讀者的好故事

從原本只是埋頭幫先生顧店做生意,和忙於柴米油鹽的家庭主婦,金香為了要書寫慈濟人、事、物,走遍雪隆各地,甚至跨州到其他慈濟據點採訪。

對金香而言,聽他人的故事,是最幸福的時刻。她坦言,自己個性內向,最不擅長的就是與人交流;可是,為了要做筆耕,就硬著頭皮學習如何與對方交談。接觸許多有故事的人,她變成忠實聽眾,成了愛聽故事的人,往往,從他人口裏說出來的故事讓她無限感動,也漸漸學會用慈悲的心聆聽悲苦的心聲。

「在採訪過程中,看到可愛的老人家放下身段歡喜做慈濟;也看到環保志工以最單純的心去疼惜地球;採訪照顧戶時,聽到很多感人甚至激勵人心的故事,更看到了生命的堅韌。」

她難忘在二○○三年採訪照顧戶梁德鴻,寫出了一生難忘的個案故事。患有僵直性脊椎炎的德鴻行動困難,長期臥躺的起居生活皆須靠老媽媽照顧;但年輕的他樂觀面對病痛,還會唱歌逗媽媽笑……

當下筆寫這篇故事時,金香忍不住一邊寫一邊掉淚,感動於梁德鴻的豁達也感嘆造化弄人,更因此體會到「無常擋不住」,進而常警惕自己:要把握每一個可以付出的機會!

曾經,她採訪一位獨居老阿嬤,租住的房間堆積滿滿垃圾及雜物,阿嬤只能蹲在房內一隅,枕著雜物、伴著老鼠及蟑螂睡覺;直到慈濟志工幫阿嬤找到新居並為她搬家、清理舊居的雜物,阿嬤總算可以躺在舒服的床上安眠。這一篇文章被刊登在慈濟刊物,有讀者邊讀邊流淚,以此提醒自己對父母要盡孝……

每每聽到讀者回饋讀後感,甚至有人給予寫作的肯定,金香告訴對方:不是她寫得好,而是受訪人的故事常常打動她的心,才能讓她將感動化為文字表達。

「人物故事最感人,平凡中必有不平凡處,從細節裏尋找寶藏,敏銳觀察細心體會。」他人的故事、自己的心情,猶如在「寒冬中看見春陽,悲苦中體會幸福」,金香把這些心靈好風光都一一書寫出來,希望以文字散播感動,影響更多人;她常將聽到的故事與其他志工分享,「聽故事的人」也變成「愛講故事的人」。

當聽到志工說不敢提筆寫作,認為「我不會寫,我從來都沒有寫過……」、「我的文筆不好……」等心理障礙,她就會跟對方分享:「慈濟的報導最容易寫,因為不需要華麗的文字和言詞,只要用最真誠的心將看到的人事物寫出來,必能感動和啟發他人。」

|

二○○八年緬甸納吉斯風災後,慈濟志工訪視仰光附近受災村落,陳金香(左一)同時肩負記錄與拍照任務。(攝影/朱國財)

|

有心學就不覺辛苦

金香不會開車,到各處採訪時就乘搭公共交通;每次接到任務,她二話不說就答應,從不問地點在哪,她樂觀想:「會有助緣,總能到達。」

十多年前,她自告奮勇要去雙溪毛糯痲瘋病院採訪,與一位志工約定中午十二點在吉隆坡甲洞火車站接她,因為怕遲到,她早上十點就出門了;不料,第一次乘火車的她直坐到森美蘭州的芙蓉火車站後,才驚覺路線不對,輾轉問人得知搭錯車,只好從芙蓉搭火車回到吉隆坡中央火車站,再轉搭另一趟火車。

「抵達甲洞時,已經是下午兩、三點,我又渴又餓,但也不好意思要求那位等我的志工帶我去吃飯,在飢渴的情況下到痲瘋院做第一次的採訪……」

雖然很漏氣,但金香激勵自己要堅持下去;二○○四年底印度洋大海嘯,金香有機會到斯里蘭卡參加國際賑災,並承擔人文真善美任務。不懂得操作電腦,她手寫的稿件得靠搭檔的影視志工幫忙打字,看到夥伴要剪輯畫面還要打字,連休息的時間都沒有,當下她深感慚愧,下定決心一定要學會使用電腦。

身為「電腦盲」,要學電腦真是一點都不簡單,尤其不會漢語拼音,只得從零開始;她天天抱著電腦,步行半小時到鄰近的靜思書軒請教同仁,然後又抱著電腦走回家。「用電腦打字好苦,常覺得被電腦欺負。可是,有心就不難,我現在不但可以打字,會做簡報片,還會上網。」

一次在採訪中,接獲先生來電告知屋裏遭人行竊,先生要求她馬上趕回家。她心想,該偷的都偷走了,回去也無濟於事,她不動聲色,繼續未完的採訪。

抵家時,見到屋裏被搜過的狼藉,現金和委員旗袍上的慈濟法船別針都遺失了;她雖感心痛,但不再多想,稍微收拾屋裏,馬上開啟電腦,將剛採訪的資料化為文字……

另有一次,一邊顧店一邊想動筆寫前晚慈濟活動發生的一幕幕,誰知先生從家裏打電話來,一迭連聲地喊:發生火災!受到驚嚇的金香趕回家,才曉得放在門前鞋架上的回收資源不知何故燃起熊熊烈火,先生因此被困在屋裏不能出來;幸好,消防員及時趕到將火撲滅,家人安然無事。

那晚,坐在燒焦漆黑的家裏,金香想起明天要交的稿件,但室內電源被切斷了,於是,她將椅子搬到屋外走廊,借用戶外的昏黃燈光來寫稿;完成後,身心都沈浸在溫馨感人的畫面裏,忘了自家遭殃火災的驚恐……

回憶裏,點點滴滴都是感動的故事和身影,因此,不管遇到什麼逆境,她不覺得那是一種「苦」。「比起那些貧窮、病痛的人生,我覺得自己很幸福。有人問我做筆耕最苦的是什麼?最快樂的是什麼?我說呀,做筆耕,只有快樂沒有苦!」

|

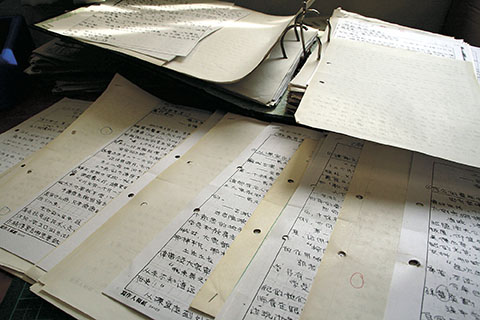

陳金香早期不諳電腦操作,以稿紙撰寫投稿,一疊疊泛黃的手稿都是她過去多年筆耕的足跡。

(攝影/顏倩妮)

|

把美好人心寫進歷史

「寫出來的文章一定要有慈濟味道嗎?不把靜思語放進文章裏就沒有上人的法嗎?」在雪隆筆耕志工共修交流會上,金香以多年撰稿經驗,一再提醒大家:「故事我們寫,道理上人講;過程要用心,結果要隨緣。」

「很感恩這十多年來一直在人文真善美的崗位,未曾放棄手中這枝幸福筆。回想沒有做慈濟時,我很喜歡旅行,每年一定會和師兄出國遊玩,當時覺得人間最美是那些湖光山色;然而,做了慈濟後,已經有十多年沒出國旅行了,再美的風景都不如心靈風光呀!」

最近在參與慈濟文史集結的過程中,她體悟了很重要的使命:「不管是錄影、相片或是文字,都是最珍貴和最真實的見證;人的記憶會模糊、會倒轉、會消失,但影片、相片和文字絕對不會因為歲月的洗練而變質……」

手中的筆原來可以承載著這麼大的使命,她驀然驚覺,不但要緊握這支筆,更要好好寫下每一則大藏經、每一個菩薩身影,讓慈濟人、慈濟事在歷史的長河中,永遠存在,永遠鮮明。

|

陳金香除了做筆耕志工,角色也轉成關懷者,用同理心感受受訪者的心情,聆聽和膚慰。(攝影/何溫儀)

|

【陳金香作品分享】

黃桂蘭 每天的期待

每天睜開眼,發現手腳能動,

還有好幾戶人家等著她去回收資源,

黃桂蘭說:「我就什麼煩惱也沒有了!」

想起逝去的兩個兒子,她依舊淚如泉湧,

但她把痛變成疼惜,愛人愛大地。

印尼又在燒芭了,煙霾吹到我們馬來西亞這裏來了;好煙呀!好熱呀!」年年這個時候,風向將鄰國印尼農民傳統火耕的煙霾吹送到星馬等國,人人出門都免不了望天興嘆,大多躲進百貨公司或家裏吹冷氣以避煙害之苦;六十七歲的志工黃桂蘭卻戴著口罩、騎著腳踏車,一如往常穿梭在住家附近巷道。

鄰近居民見她在煙霾瀰漫的日子裏還堅持出門當志工,讚歎她的毅力勇氣;她聽了淡淡地說:「我的眼晴被煙霾熏痛,喉嚨也會乾咳發癢,可是,接到電話說哪裏有回收資源要載,還是會馬上出門……」

騎著鐵馬回收資源,五年來已成了桂蘭生活中的一部分,「老人家都希望能在家看顧孫兒,享清福;可是,我不這麼想,我覺得能騎著腳踏車到處載資源才是有福氣的生活。」

有福生活

桂蘭每天早晨五點起床做早課,之後會與一群朋友打太極氣功;吃過早餐,她走一趟班丹英達環保站,如果看見有人把回收資源送到儲藏室的鐵門外,她就將之全搬進儲藏室裏。

接著她回到自己所居住的二十五層樓高組屋,推著腳踏車逐戶去收集資源;先從自家住的那棟樓做起,有預約的鄰居聽到她敲門,就馬上開門,將報紙、紙皮和瓶瓶罐罐交給她。她將資源捆一捆,綁在腳踏車的後座,再左右各掛一袋,推著腳踏車進電梯;同棟的居民看到她,會心地笑著打招呼。

「剛開始,大家以為我是撿資源來賣,我和他們說我是慈濟的志工,這些資源是要拿到附近公園那裏的環保站等待分類。」桂蘭將資源載到環保站後,又再到另一棟樓去載,如此來回,一天最少要走四、五趟,最多七、八趟。

對桂蘭而言,上上下下、來來回回地載資源,雖然體力會累,精神卻不累,反而愈載愈顯得精神奕奕;甚至她還應居民的需求,到離家稍遠的住宅區載資源呢。她笑言,慶幸所住的社區有好幾棟公寓,附近還有不少住宅區,才讓她天天有資源可收。

有人不忍見桂蘭年紀一大把,仍在烈日下騎車穿巷走道、單槍匹馬地載資源,勸她不要上門去載,應勸導居民把資源拿到環保站來。但桂蘭擔心,如果不登門回收,居民會覺得存放資源很麻煩而隨手丟棄,更遑論要將資源送到環保站。

幸好,住在這裏的居民都十分支持桂蘭,八十多歲、住在另一棟樓的石婆婆見到她總是歡歡喜喜做環保,也跟著到環保站當志工;然而,年紀已大,身體健康日差,常常腳軟頭暈,再也無法到環保站幫忙,她轉向左鄰右舍宣導資源回收,一旦數量增加,就聯絡桂蘭來載。

「有時去載資源,我會與石婆婆談天,聽聽她的心聲,所以回收資源也是在聯絡鄰里的感情呀!還有,那些給資源的人很多都成為我的會員,我是一邊收資源、一邊收善款……」桂蘭笑言,這樣的生活一點都不勞累,反而充滿快樂,比起之前以淚洗臉的日子簡直是天堂與地獄之別。

|

無論住戶在最高層或低層,黃桂蘭不嫌累不畏苦逐戶去回收資源,同時也會和鄰居談心。(攝影/楊漢鍵)

|

寬慰笑容

如果沒有遇到慈濟,桂蘭不敢想像現在會過著怎樣的生活;她回憶十年前的一幕幕,忍不住心頭劇痛,眼淚三番四次滾落臉頰。二○○四年,二十五歲的小兒子感染嚴重急性呼吸道症候群(SARS)病逝,桂蘭和丈夫難以承受白髮人送黑髮人的悲慟;但更痛的是,僅相隔三、四個月,二十九歲的長子因過於思念往生的弟弟,在工作中精神恍惚,從高處跌下而往生。

育有二男三女的桂蘭萬萬沒想到,會在如此措手不及的情況下,接連失去兩個孝順的兒子,她痛不欲生,暴瘦五公斤,終日在怡保老家與丈夫淚眼相對。住在吉隆坡的小女兒不忍兩個老人家日日在家裏悲傷痛哭,遂將父母接到吉隆坡。

雖然桂蘭與女兒一家同住,幫忙照顧小孫女,依然無法稍減痛苦;直到她天天到住家附近的佛堂念經,漸漸明白無常來到,擋也擋不住的道理。

二○○七年,她到慈濟大愛幼兒園當「愛心媽媽」,孩子們的天真笑靨、呢喃細語溫暖了她的心,每當幼兒們擁上來抱住她,她就覺得回到兩個兒子的幼時……

多年來,桂蘭陪伴無數大愛兒童教育中心的孩子一起學習成長,把思念兒子的痛化為疼惜,讓身邊的孩子感受到滿滿的愛。「上天奪走了我的兩個好兒子,佛菩薩卻送我無數的『小菩薩』,我還是賺到了。」緊緊擁抱每個孩子時,桂蘭都在心中這樣念著;儘管淚水還是會奪眶而出,但她苦苦的臉龐已時時刻刻都會展露寬慰的笑。

了無煩惱

接觸環保更讓桂蘭的人生從此變得不一樣。最初,她騎著女兒送給她代步的腳踏車到地鐵站練氣功時,會悄悄向身邊的朋友講慈濟、說環保;朋友將一包兩包的資源交給她,她也歡喜地把資源帶回家分類,再拿到環保點;有時,在路上看見瓶瓶罐罐,她也會彎腰撿拾。「後來,朋友拿來的資源愈來愈多,掛滿整輛車,我無法騎上車,便常常推著車慢慢走回家。」

原本內向而不善言語的她,現在不管認識或不認識,都會很自然地和對方說慈濟;她載資源的範圍從地鐵站到各棟公寓及住宅區,朋友及居民常笑問她「生意」愈做愈大,賺到很多囉?她聽了,也笑瞇瞇回答:「是呀,賺到很多歡喜心呀!」

對桂蘭來說,撿資源是最沒煩惱的時刻,她回想自己從年輕到晚年,做熟食小販整三十年,天天忙著殺魚殺雞,煮一道道菜餚,賺到的是滿身病痛和煩憂,夜夜睡不著覺,腦海一直想明天要煮什麼菜、要賺多少?現在時時做好事,每晚躺在床上就一覺睡到天亮。

「我的生活愈來愈忙,真的沒有空想念兒子了;每天,一睜開眼,發現手腳能動,今天又有好幾家的資源等著我去載,我就很開心,什麼煩惱也沒有!」

把辛苦化為幸福,將悲慟轉為付出,桂蘭感恩今生有幸做慈濟,也感恩上人在二○一○年親自為她別上委員證,讓她找到了心靈的歸依;她說,這一生已無所求,只期望自己能天天騎車載資源,天天做環保、天天說慈濟……

|

黃桂蘭到吉隆坡大愛兒童教育中心當愛心媽媽,轉失落為大愛。(攝影/林俊伐)

|

|