吳宥樺 放大視野 悲憫人間

◎撰文‧鄭雅嬬 攝影‧林炎煌

|

【訪視志工速寫】

人生歷程:1946年出生,1988年開始參與慈濟訪視,1993年受證慈濟委員

訪視資歷:26年

訪視祕訣:對的事就做,不要想太多,避免自己障礙自己;參加社工舉辦的訪視課程,用心聆聽做筆記,將所學應用到訪視當中。

志工心得:訪視讓我看到形形色色的人事物,對過去遭遇的怨和苦也因此釋懷;有些家庭在我們陪伴後慢慢變得圓滿,是很大的成就感。

|

入春後的高雄,有陣子接連下了好幾天的雨;這天雨勢漸歇,志工吳宥樺和訪視團隊,按計畫一大清早驅車前往那瑪夏區,探視山區的案家。

二○○九年莫拉克風災後,吳宥樺開始關懷那瑪夏的案家,至今已五年。志工每個月例行上山,然而山上氣候不定,又或是道路中斷施工,時常會為訪視行程增添變數;就如這天,他們出發沒多久,天色陰濛,又開始細雨綿綿。

志工抵達那瑪夏區後,開始睜大眼睛注意沿途的路人,深怕一不小心就與出門辦事的案主擦身而過,錯失關懷的機會。這趟訪視,志工幾乎都在路上巧遇案主,為了把握時間,吳宥樺不拘地點,撐著傘站在路邊開始與案主聊起近況。

近午,志工抵達民生國小,探視幾位案主的孩子;吳宥樺先在門邊探看正在用餐的孩子,再與班導師談話。山區溫差大,衣著單薄的吳宥樺不禁打起冷顫,她一邊搓著雙臂一邊提振精神,逐一關心孩子近日的身心狀況。

午後,雨水、霧氣飄漫在空氣中,能見度變低,志工緩緩地開著車;吳宥樺盤算著接下來的訪視順序,一方面要做到個案關懷的本分,一方面不能讓志工們摸黑冒險下山。馬不停蹄拜訪案家,直到傍晚才告一段落,抵達高雄市區時,天色已黑。

不為己身求安樂

每次個案訪視結束,吳宥樺的思緒難免千絲萬縷,回到家中,她提醒自己暫時放下個案,先忙碌家務或者陪伴家人,翌日再抽空整理個案紀錄。

「有時候已經躺在床上了,實在等不到隔天,又會爬起來;怕吵醒先生,小小聲地走去書房整理個案紀錄。」從小喜歡作文的吳宥樺,書房存放著一本又一本記錄個案故事的筆記,那是她在無數個夜不成眠的夜晚,一字一句編織而成。

長久以來,先生知道得一清二楚,曾在孩子面前調侃她:「媽媽要去考博士喔,半夜都在用功!」其實,先生是很擔心吳宥樺的身體。

十六年前,吳宥樺罹患乳癌,歷經手術與三次化療,術後第二十一天就跟著志工前往印尼參與義診;後來還擔任送髓志工護送骨髓到中國大陸,搭乘的航班遇上颱風天,飛機震盪得很大,她顧不得自身不適,只祈求骨髓能順利送達,幫助受髓者;汶川大地震那年,一家人正忙著搬家,搬遷的疲憊還未消除,她又前往災區支援賑災。

一連串的忙碌,讓曾經重病的吳宥樺,抵抗力一直偏弱,不時都在感冒。跟著吳宥樺參與訪視十年的陳慧樺不捨地說:「莫拉克風災後她也是在感冒,白天忙完,晚上吊點滴,隔天又繼續忙。」

就如同平時鼓勵個案樂觀面對逆境一樣,她告訴自己:「生命無常,身體還有用時,就要把握機會付出!」

|

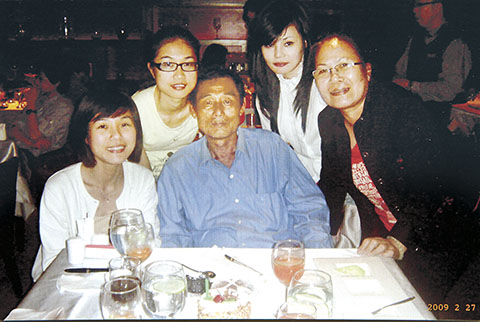

全家人相互支持,走過負債的困境;也因為經歷過這段波折,讓吳宥樺更珍惜眼前幸福。(相片提供/吳宥樺)

|

心寬一寸海闊天空

吳宥樺尚未進入慈濟前,是以家為重的婦女,過著相夫教子的平凡生活。一九八六年,從事建築業的先生遭朋友拖累,積欠一千多萬元債務,負債期間還不時有人拿刀恫嚇討債,讓她驚魂未定。

她埋怨先生對朋友言聽計從的個性,讓一家六口陷入愁雲慘霧,為了讓生活盡早恢復常軌,她繃緊神經四處籌錢,卻也從人們的淡漠態度中,看盡人情冷暖,「那時候,我鼓勵先生堅強、振作,自己卻愈來愈憂鬱,很少出門也不敢見朋友。」

她在中午菜價便宜的時候到市場買菜,一如往常地用心將飯菜、水果準備妥貼,讓孩子仍可維持安穩的生活,大女兒敏感地知道家裏經濟困窘,還拿出零用錢貼補家用。「要不是為了四個孩子,真的很難撐過去。」

一九八八年,家裏的債務償還完畢,但是她的心裏還有著難以釋懷的怨,「我只想單純為家庭付出,沒有為非作歹,為什麼還會遇到這些事?」在此之前,她已因阿姨的邀約,定期捐款加入慈濟會員;此時阿姨再邀約她參訪花蓮靜思精舍。

恭聆上人對眾開示,有句話她記得很清楚:「上人說,『心寬一寸心胸就開,退一步海闊天空。』」吳宥樺覺得這句話彷彿是對著她說,「聽完以後,心情覺得好輕鬆!」

那次,吳宥樺在車上結識了高雄資深志工黃瑞貞,開啟參與訪視的因緣,從此也一步步走入慈濟。

吳宥樺想做慈濟的心念很堅定,卻因為先生不認同,直到第八年才受證。「偷偷帶制服出門換,趕在先生回家以前把該做的家事做好。」如果不巧,訪視行程結束得晚,先生已經到家,「就要靜靜的走進廚房,趕快煮好飯菜,那幾天要乖一點。」

吳宥樺的性格直爽,過去有什麼不愉快,鮮少吞忍,「為了做慈濟,我在先生面前聲色柔和、身段放低,很怕他生氣。」這段期間有什麼委屈,都是在黃瑞貞的陪伴和開導當中,一步步走過。

尤其先生經歷過被朋友拖累的欠債陰影,對錢的觀念漸趨保守,「為了讓他有安全感,家裏的錢都讓他掌管,每個月我固定跟他領零用錢,再慢慢存錢捐出去。」漸漸地,先生終於支持吳宥樺做慈濟。

陪伴她們活得更好

|

慈濟志工前往高雄醫學大學,宣導骨髓捐贈驗血活動,吳宥樺邀約學子加入拯救生命的行列。

(攝影/莊慧貞)

|

曾為家庭勞心勞力也受過苦,讓吳宥樺對於在苦難中淬煉的女性,有著許多悲憫。

罹患糖尿病、雙眼近乎全盲的葉女士,喪夫後獨自照顧三位女兒,她的個性敦厚善良,很受親友照顧;然而吳宥樺細膩地捕捉到葉女士偶有失意或心結難解,臉上少有笑意,思緒也很悲觀。

於是,吳宥樺經常到葉女士家中與她談天,體貼她的視力不好,總會透過肢體接觸,讓她感受到力量和支持;慢慢地葉女士的心情開朗,氣色也好轉許多。

「慈濟為印度洋海嘯賑災募款的時候,她還在女兒的攙扶下,走過大街小巷,來到我家捐款!」十多年的陪伴,早讓吳宥樺和葉女士建立起友誼;看到葉女士在受助過程中啟發善念,她有著難以言喻的感動。

一位女士因為吹毛求疵的個性,將家庭折騰得分崩離析;吳宥樺為了建立互信,曾連續與她談話十一個小時,「幾乎都是她在說話,而且講的內容不斷重複,臉色也好憔悴。」

幾個月後,吳宥樺順利邀請她做環保,接著又舉辦一對一的《慈濟月刊》讀書會,「我告訴她看完文章後,可以隨意分享自己的心得,無論說什麼我都會聽。」在長時間陪伴和開導之下,她慢慢走出陰霾……

案妻程太太每天辛勤打零工賺取微薄的生活費,一路照顧罹病的先生;儘管每天承受著先生的情緒,卻始終掛著笑容迎接每一天。「明明生活過得那麼苦,她的臉上卻永遠都是笑容,也從來沒有聽她嘆息或抱怨,這給我很大的鼓勵。」

從前,吳宥樺的視野專注在自己的家庭,「個性很龜毛,每天都要跪著拖地,客人離開又會再拖過一遍;晚餐一定要四菜一湯,吃飯的氣氛很講究。」投入訪視後,舉凡社區發生的大小意外或災變,只要慈濟一動員,總是可以看到她的身影,「表面上是個案們接受幫忙,其實我從他們的身上學到堅強和毅力!」

吳宥樺國小畢業後就因為家貧未能再求學,近幾年社工舉辦的訪視研習,經常邀請具有助人專業的師資授課,每堂課她準時參與、認真筆記,聽得津津有味;一次講師在課堂上講解社會資源的法條、補助條款等資訊,她聽了受益良多,還主動跟講師索取檔案,收藏研讀。

二○○八年,吳宥樺經過十多年來的點滴存款,終於順利圓滿了為一家六口捐榮董的心願。而今,她正在實現另一個心願,「我想將二十多年來印象深刻的訪視故事整理成冊」,那是她用自身生命走進他人生命的證明,也是辛勤耕耘後,豐收的果實。

Q&A 有心,路就不遠

上山關懷,有時間壓力,但訪視的本分事要做足,以誠意互動,彼此尊重。

問:到山區訪視,路途遙遠,和市區就近關懷有什麼不同?

答:我們大概一個月到山區訪視一趟,一次平均要看十餘個案家,所以通常會待一整天。出發前幾天,我們會聯絡案家,請他們當天盡量不要外出。

從市區前往那瑪夏途中會經過甲仙,我們請甲仙的志工林德寰師兄當駕駛,轉乘他的四輪傳動的車子上山,師兄比較熟悉路況,他的角色相當重要。

一趟車程一個多小時,為了安全考量,我們會精簡人數,四、五個人剛好一輛車就上山;中午時間,我們暫時找個涼亭坐下,大家各自拿出從家裏準備的一、兩道菜,就是很豐盛的午餐。大家邊吃邊談,好像是出來野餐,但是不敢耽誤時間,趕緊繼續訪視行程。

每次出門在外七、八個小時,心情可以放鬆,但是關懷的本分事要做好。案家的主要問題都不太一樣,經濟、婚姻、親子、求學、健康、酒精依賴……每戶能夠停留關心的時間都很有限,我會預先回想案家的狀況,請志工幫忙記住需要關心的事項,這樣就可以切中要點,並爭取時間聆聽案家的分享。

問:慈濟在高雄山區照顧的個案多為原住民,遙遠的路途和不同的族群,會造成關懷難度嗎?

答:原住民有獨特的文化和風俗民情,我們彼此尊重;遠道而來給予關心,他們也能感受得到。而且長期相處,可以感受到他們的樂天和樂於分享的特質。

有一位案主生了十三個小孩,最大的孩子二十多歲,最小的還不會走路,案主無力撫養,孩子們一個個都很瘦小。原住民部落,左鄰右舍之間幾乎都是親戚關係,吃飯時間到了,就招呼小孩子到家裏用餐,或許食物並不豐盛,但大家圍在一起就很開心。那種單純的個性,也會感染我們,互動時真誠相待。

無論什麼族群,孩子都是最單純的,他們一些細膩的舉動,也是我們可以學習的。曾經在部落看到一個小女孩,才幼稚園大班左右的年紀,因為感受到媽媽的心情不好,總是陪伴著媽媽;後來我們去關心,才知道媽媽有憂鬱症,經常想尋短;女孩不但看緊媽媽,還要照顧阿嬤吃藥。雖然很令人心疼,卻也讓我反省,自己是否有像小女孩這樣的孝順。

五年來,每次上山,我都一定要關心小女孩的狀況,怕她的壓力太大;現在她上小學四年級了,學業成績很好,也是家裏的小幫手。

|

志工們來到那瑪夏區民生國小,探視幾位案家的子女;山裏的孩子純樸乖巧,讓吳宥樺疼入心。

|

問:面對個案的狀況一直停滯不前,該怎麼調適心境?

答:在訪視的過程中,志工的任務就是評估案家的需要,適時給予幫忙,並且一路陪伴。通常時間一長,就會與案家建立信任關係,有了愛的存款,我也會找機會提點案主。

那瑪夏區有位先生,在妻子往生後染上酒癮,每次喝酒後就變一個人,小孩都很怕他。我們規勸他要戒酒,但是每個月來拜訪,不是看到他正在喝酒,就是遮遮掩掩地在藏酒瓶;不僅他不好意思,我們也很尷尬。

看著他的孩子慢慢長大,父子關係卻還是沒改善,我總是不厭其煩提醒他,要把握跟孩子相處的時間,否則等他們成年離家,要再建立父子情就很難。

其實不好的習慣,全憑自己是否有毅力和勇氣戒斷,我只能盡本分,不斷地規勸和鼓勵;很感恩他不棄嫌我的雞婆和嘮叨,每次還是願意跟我訴說苦衷。

市區有位先生因為長期身體病痛無法工作,失意而染上菸癮和酒癮,情緒一來就責罵妻子出氣。因為我說的話,他多少會聽,所以我看到他的一些習氣,也會念他幾句。

當時他要開刀,血液中的酒精濃度太高,麻醉有困難和危險,醫師要他戒酒,否則情況會愈來愈糟。我知道他的脾氣硬,就激勵他說,聽你說話好像很有男子氣概,你敢發誓把菸、酒戒掉嗎?沒想到這句話對他有用,他不但答應而且說到做到,第三天就戒菸,一週後連酒也戒了。

或許直言提點也需要因緣聚合,才能契機地幫助個案吧!很多案家的狀況也非一下子可以改變的,我總是告訴自己,盡心盡力就好。

Q&A 用心,人人資深

經驗來自累積,對於資淺者更要疼要教,

這就是「善解」和「包容」,用心牽引,增加他們的信心。

問:勤寫個案紀錄,對您來說有什麼收穫和意義?

答:我喜歡整理個案紀錄,因為都是我們陪伴每個家庭成長的點滴;以前很頻繁看個案的時候,每次訪視結束,我都會找個時間靜靜地坐下來回顧訪視種種。

勤寫個案紀錄,久而久之幫助我將個案的背景和故事記清楚,不需要一直再翻筆記,訪視的時候隨時都可以提起一些往事,拉近與他們的距離。我做的這些紀錄,已經累積了好幾本,有的個案有明顯的進步、有的則是結案。偶爾翻開筆記本,看到紀錄和照片,心裏還是會覺得充實。

現在承擔社區訪視窗口,即使不是我在看、在記錄的個案,我也會了解狀況,若志工沒有告訴我訪視進度和狀況,我也會主動詢問,然後自己留下簡單的紀錄,有時候只是畫出家系圖,了解案主的收入來源等狀況,就可以有基礎的概念。

主動做這些功課是對個案的尊重,也讓一同訪視的志工可相互切磋整理紀錄的方法。

|

山嵐瀰漫氣溫下降,吳宥樺忍住寒意,向慈濟關懷的人家問候近況。

|

問:如何將經驗傳承給資歷較淺的訪視志工?

答:愈來愈常看到新進志工參與訪視並承擔幹部,或許有些人會疑惑這樣好嗎?我沒有這樣的擔心,反而很佩服他們的勇氣;如果剛好又是年輕人,那又更好了,肯承擔、學得快,一定是可造之材。

我最初參與訪視,雖然有志工帶領,但是回歸社區後,看到有這麼多家庭需要關懷,還是要一邊摸索一邊學習。現在回想起來,覺得當時的自己有個優點,就是很有韌性,有一種什麼事也扳不倒想做訪視的決心。

其實資歷都是透過一次次的訪視合作累積下來的。訪視的時候,志工常常禮讓我說話,可能是怕說錯,或是不知道要說什麼;後來我會提醒他們,光聽是不夠的,還是要跟案家對話溝通,這樣才有機會學習,如果有說得不恰當或需要補充的部分,我會隨時輔助;到了案家,志工之間也不能自己聊了起來,忘記跟案主互動,這樣很失禮。

訪視後,我會邀請志工來家裏切磋,討論如何陪伴和協助個案。其實訪視資歷較淺的志工,會有誤判是可以理解的,這時候更要疼要教,這就是「善解」和「包容」,也是菩薩招生。志工進來慈濟這個善門,我們要用心牽引,增加他們的信心。

|