百歲阿嬤 彩筆返童趣

(攝影/田漢卿) (攝影/田漢卿)

滿山遍野的野菜,跑跳的山豬,

家門前有家人,還有她飼養的雞鴨……

賴林礢阿嬤筆下簡單的線條就像兒童畫,

但每一筆畫都是她走過一世紀,歲月的結晶。

秋末午後,一場雨來得又匆又急,馬路上的行人紛紛走避,機車騎士停車慌忙套上雨衣,喇叭聲此起彼落,大家都被一場雨攪得失措。悄悄躲進小巷裏,頓時寧靜淹沒了吵雜,柏樹直挺挺地站在雨絲下,翠綠綴上銀花,增添一絲冬意。

一百歲的賴林礢阿嬤,住在這條小巷已有半輩子。五十多年來,這條巷子哪裏多了棵樹,哪戶人家娶媳婦,哪戶人家添了孫,她都清楚知曉。最近幾年,孫子看她年紀大了,擔心一個人住不安全,想接她一塊同住,阿嬤總是說:「祖先在這,戶口在這,不能遷。」

習慣獨居也享受熱鬧

賴林礢阿嬤在南部成長,結婚後嫁到臺南後壁,育有一子三女。農業時代,佃農家庭「無做無飯吃」的命,讓阿嬤整日都辛勤勞動。透早起床,先是生火烹煮一家大小的三餐,接著餵養牲畜、四處採集野菜販賣,賺取三毛、五角,補貼生活開支。

阿嬤個頭小小、手腳伶俐,日夜忙個不停,皮膚被太陽曬得黝黑,鄰居說她是認命又韌命的農村婦,偷偷稱她為「土丸仔嫂」。

老伴因病往生後,賴林與兒子賣掉田地,搬上臺中,買下巷子裏的這棟房。兒子與媳婦都在牛仔衣物加工廠上班,賺取微薄的手工錢,一點一滴累積生活費。阿嬤閒不住,門前那排房子還沒蓋起時,她圍起一小塊空地,養著雞鴨,與兒孫過著三代同堂的天倫之樂。

沒想到唯一的兒子突然中風,五十二歲那年往生,讓賴林阿嬤傷心不已。仔細留著兒子唯一的一張照片,照片裏的他,身材挺拔結實,那是當兵時照的相;往後幾年,媳婦病逝,孫子、孫女各自陸續成家,巷子裏的這棟房,只剩下阿嬤一個人住了。

年歲已高的阿嬤,銀白的髮絲總是梳理整潔,吃、住、生活不習慣依賴別人,事事項項仍是自己來;天氣好時,她會出門串串門子,染上了感冒,她就走到臨近的診所看病。

孫子賴官伯每週會來探視兩到三次、關照著她的生活起居,有時下了班直接從大甲過來,有時假日帶著曾孫回來,家裏就有著熱鬧滾滾的氣氛;所以阿嬤特別期待過節,尤其到了端午節,阿嬤洗粽葉、炒餡料、備糯米,綁起拿手的粽子分送給兒孫;看著兒孫吃得津津有味,阿嬤也嘗到那幸福的滋味。

平時阿嬤獨居,有一回,家裏大門的油漆斑駁脫落,阿嬤囑咐孫子回來幫忙,但賴官伯工作一忙,抽不出身,過了一星期,阿嬤實在等不及了,當時九十四歲的她,自己買來了油漆,將大門重新粉刷;孫子回到家,看到漆得晶亮的寶藍色大門,驚訝地問阿嬤:「誰幫你漆油漆?」阿嬤睇了孫子一眼,淡淡地說:「我自己漆的!還能找誰來漆!」

|

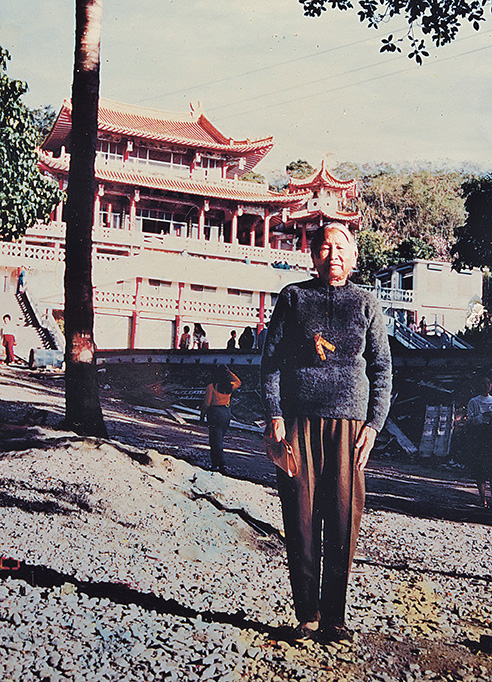

阿嬤六、七十歲手腳還靈活時,經常自己坐車南下,前往嫁至高雄的女兒家「度假」:出遊時順手拍下的照片,提供阿嬤珍貴的紀念與回憶。(相片提供/賴林礢) |

拿起「讀書人的武器」

鄰里之間都曉得這位高齡的賴林阿嬤,總掛心她一個人住,有人三不五時繞過大門來探探頭,和阿嬤聊聊天;有人通知社會慈善團體,於是老人協會來關心阿嬤的起居,甚至接阿嬤跟老人朋友們一起出門踏青。而社會局的社工也來拜訪,擔心阿嬤會有急病或意外需要求援,於是在她胸前掛上一個「老人緊急求助報警器」,只要有突發狀況,按下胸前的按鍵,救援人員就會馬上到家裏來。

慈濟志工也是接獲了鄰居的提報,前來關懷。那天恰好遇上中秋節前夕,志工們於是邀約阿嬤,一起來參與慈濟舉辦的賞月茶敘;茶會中,阿嬤聽到志工分享助人的故事,馬上掏掏口袋,拿出零錢來投竹筒,她說:「我也要做好代誌。」

志工經常來和阿嬤作伴,阿嬤也習慣了,有時還會叨念著:「才想著你們這群穿藍色衣服的人,這下就出現了。」

阿嬤小時生活苦,家裏沒錢讓她讀書,為分擔家裏經濟而做活,見到這群足以做兒女的志工,阿嬤總是滔滔不絕地講古;相處時間一長,這些志工真成了阿嬤的兒女,阿嬤紛紛替他們都取了綽號,志工顏束盆暱稱做「花盆」,陳素花則是「大朵花」,傍晚的時光,總是在這樣的說笑聲中度過。

二○○八年,一個秋日傍晚,志工一踏進阿嬤家,就發現她正俯身在桌子前面,好像在寫些什麼;湊近一瞧,竟然是拿著紅的、藍的原子筆,在月曆紙上繪圖,有花、有魚,還有房屋跟野豬,線條精細,原來是阿嬤年輕時的故事。

自從開始畫畫,阿嬤的生活不再無聊,她對志工說:「畫畫以後,心情比較不會悶悶的呢!」

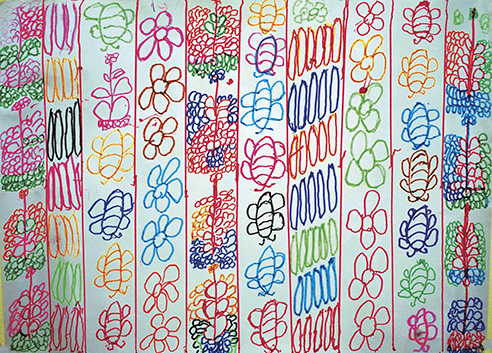

志工看阿嬤那麼愛畫畫,於是買來圖畫紙、彩色筆,這是阿嬤第一次看到「彩色筆」;沒有上學的遺憾,讓她一直認為紙筆是「讀書人的武器」,她這個「做田人」不會使用。自從有了彩色筆和圖畫紙後,阿嬤更努力畫畫了,還會用圖畫說故事給大家聽,她畫出年輕時候住的平房,裏頭住了賴家一大家族人,有她養的雞鴨,有山上跑的山豬,還有滿山遍野的野菜。

有天傍晚,志工再來拜訪,阿嬤正在認真的畫畫,好奇問了她:「阿嬤,你在畫什麼?」阿嬤抬頭,看到是志工陳素花,笑著對她說:「大朵花,係你喔!這臺是歐都邁(閩南語「摩托車」)啦!等一下你騎回去。」

志工們聽了,被阿嬤的風趣幽默給逗得哈哈笑;不知究竟是志工來陪伴阿嬤,還是阿嬤在哄志工兒女了。

|

孫子賴官伯小時候跟著阿嬤在臺南老家養牲畜、採野菜。父母過世後,他將照顧阿嬤的責任擔下來,好幾次他央求阿嬤搬來同住,無奈阿嬤捨不得離開老家。 |

|

阿嬤筆下畫的是年輕時住的平房,有大家族人們,有她養的雞鴨,有山裏跑的野豬,還有躲在深山的老虎;老家早已拆遷蓋成大廈,動物不見蹤影,阿嬤只能畫出心裏的想念。 |

鄰里疼愛的百歲寶貝

又是一個傍晚,晚餐後,志工們相偕來拜訪阿嬤;熟悉的巷子,熟悉的房子,但門窗內卻漆黑一片,志工們在門外喊了幾聲,卻依舊沒有聽到阿嬤的回音,大家心裏奇怪:「阿嬤怎麼會不在家呢?」趕緊打電話給孫子賴官伯,才得知阿嬤被突然倒下的鐵門壓傷了腳,被孫子接去照顧了。

那一回,沒有見到阿嬤,又得知阿嬤受了傷,大家都失落了起來;志工顏束盆說:「心裏覺得空空的,好像少了什麼。」

一個月後,賴林阿嬤康復了,又回到巷子裏的這個家,終於大家的寶貝、百歲奶奶又繼續畫畫,繼續逗著這些沒有血緣的志工兒女。

夜晚,昏黃的燈光亮起,鄰里都知道,總是笑盈盈的賴林阿嬤回來了,她也許正在準備晚餐,也或許正在客廳的桌上俯身作畫;這些平凡的日常生活,卻藏著令人歡喜的小小幸福。

阿嬤的繪畫功力不是名家,簡單的線條就像孩子學畫;但畫中的點點滴滴,其實是阿嬤的人生故事,每一筆畫都是走過一世紀,智慧的累積。

|

二○一四年慈濟基金會舉辦中區「彩繪生命慈善聯合美術展」,百歲阿嬤的童真繪畫,成為展覽中的焦點, 如同兒女的慈濟志工, 特地接她到臺中靜思堂觀展, 她樂得與大眾分享畫中故事。(攝影/黃金玲)

|

|

看似簡單的線條,其實各自說著故事:成串的圓圈是香蕉樹上的結實累累;細長的橢圓排列,是採收的木瓜。阿嬤的畫,是她半生務農的小小縮影。

|

|