優雅飛行 滑翔翼晚年

撰文‧葉文鶯 攝影‧顏霖沼

|

每天早晚,陳漢鈞在游泳池來回游幾趟,鍛鍊體能,讓身體宛如滑翔翼般,乘風飛翔,緩緩降落,迎向更自主的晚年生活。

|

與手足日夜輪替照顧多年,送走了父親,

他自認屬於「床前孝子最後一代」,

也沒有「養兒防老」的傳統心態,

面對獨老,雖然「老身」不如年輕時的戰鬥力,

卻可以設定航道,像一架沒有動力的滑翔翼,款款滑行、安全降落……

冬至湯圓,是不饒人的「歲月」,陳漢鈞利用上班前,替獨居的父親送上一碗,應景。

就在七十二歲準備加一的這天,父親不知道自己的身體出了什麼狀況,在老舊的日式教員宿舍玄關,前腳跨在階梯,後腳定住不動,看似騎虎難下,見兒子來,只說:「奇怪,我的腳舉不起來了!」苦著臉,褲襠溼成一片,腳下留著一灘水。

當時,渾然不覺那被打翻的,其實是父親平靜無波的生活,包括自己的。老、病、死的煩惱既已開始,便也不斷了……

天花板人生突至

「奇怪,怎麼會這樣?」陳漢鈞先將父親扶到椅子坐下,鄰居來了,提醒這種情形不是跌倒,最好就醫。

「你爸爸中風了!」聽見醫師診斷,還以為吃吃藥、休息幾天就會好,陳漢鈞在多年後,對於自己欠缺醫療常識感到可笑。中風導致父親左側手腳癱瘓,等於「失能」,接下來要面對的是臥床的「天花板」人生,仰賴他人照顧。

母親盛年早逝,父親一向獨居慣了,於是兒子維持每日定省,關照生活起居。一九八八年父親中風時,臺灣尚未引進外籍看護,僱請國內看護一天工資兩千元,加上父親大小便失禁,成人紙尿布也是一筆長期花費,在經濟條件上,其實是請不起看護。

「久病床前無孝子,在我們家絕對不會有。」陳漢鈞兄弟三人不考慮將父親送到安養院,由於兄弟居住外地,他與同住花蓮的二妹扛起主要照顧責任。

「以後大夜班都給我包!」在飯店櫃臺服務的他自動向老闆請調班表,讓二妹維持白天工作,至少兩個家庭的收入不受影響。對於親家母讓二妹與妹婿帶著孩子搬回娘家住,一同照顧父親,陳漢鈞讚歎這是世間少有的雅量。

每天早上七點下了班,陳漢鈞直奔父親住處,讓二妹趕赴八點上班。服侍父親用過早餐,如廁、沐浴,接著利用屋梁自行裝設的簡易拉環,讓父親訓練左手,也玩擲球遊戲,不讓右手功能退化。

做完運動,父親差不多累了,乘著他上床休息,陳漢鈞躺在床邊地板上,倦極卻不敢呼呼大睡,父親稍有動靜便起身查看。午餐後,他載父親出門做復健,風雨無阻。透過持續的復健,父親好不容易恢復到能拄起柺杖走路。

|

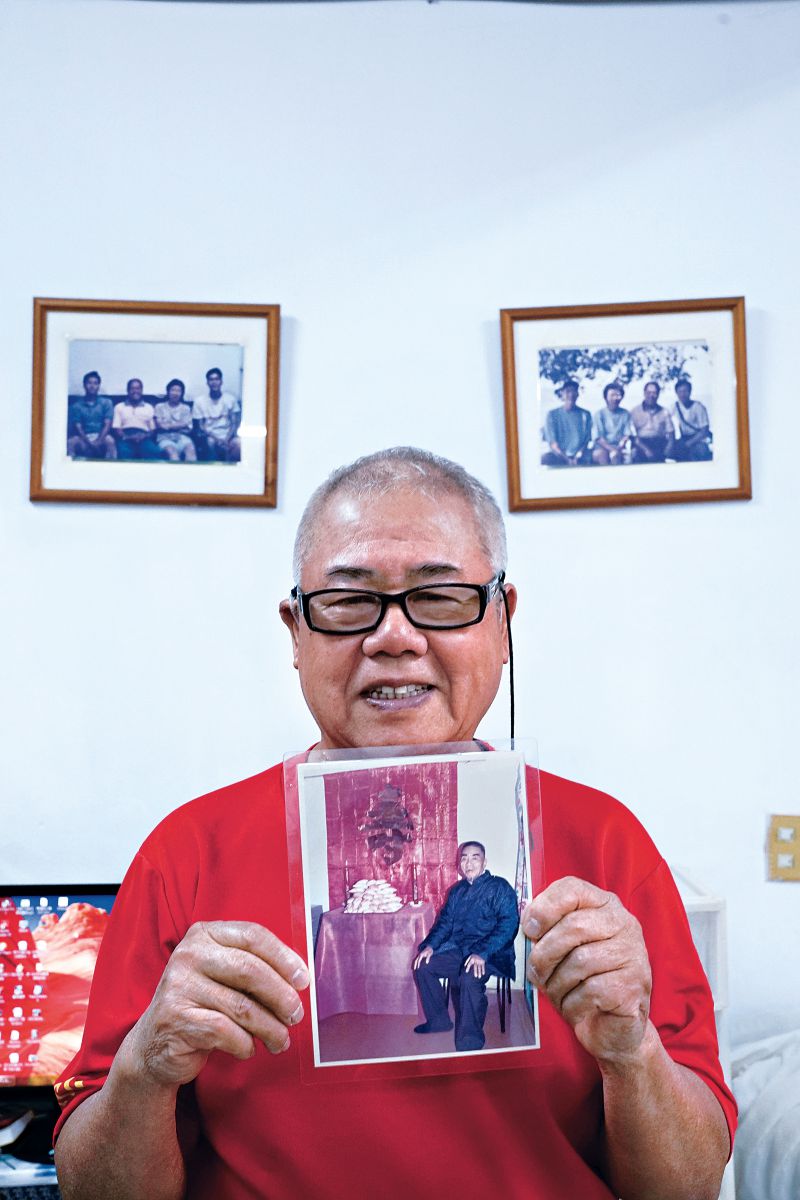

手中拿著父親的照片,手足合力侍奉的晨昏讓陳漢鈞了無遺憾;當自己年老,他不依賴兒子,獨居的他希望孩子在外拚搏,沒有後顧之憂。

|

夜以繼日無喘息

就在父親平穩學步時,陳漢鈞卻天天在驚險中度過。

「啊── 你欲死啊!」聽見刺耳的叫罵和喇叭聲,陳漢鈞驚醒,自己不知何時開到對向車道,差點撞上來車。徹夜在飯店工作,加上從早到傍晚照顧父親,連續十八個小時沒有休息,載父親做完復健回家的路上,他精力耗盡。

「自打嘴巴只維持了三十秒,又睡著了!開著車睡覺,是老天爺幫我用眼睛在看!」他感謝在那四、五年間,菩薩保佑沒出事。

妹妹下班回來做晚飯,服侍父親吃過飯和蘋果泥,陳漢鈞乘著十點上班前先回家睡覺,難得一整天才讓太太、兒子看見人影。

「我跟太太講,吃飯時間都不要叫我!」陳漢鈞說,他可不想見到自己比爸爸提前倒下去。

睡眠斷斷續續,一天加起來四小時,難以達到深度睡眠、充分休息。「人不是鐵打的,幸好那時才四十多歲,身體堪得住。」陳漢鈞說,在臺東教書的弟弟,夫妻倆每週五下班回來接手照顧,週日晚間才趕回去,讓他與二妹能稍作喘息。

失智症家屬難為

沒有吃上冬至湯圓,歲月並沒有放過父親,中風後的身心狀況明顯衰退。

某日晚餐後,陳漢鈞收拾好桌椅,父親煞有介事地喚他,說:「兒子啊,我有一件很重要的事跟你講。」

「什麼事?」

「我們還沒吃飯耶!」陳漢鈞順著父親的話,回說:「好,我馬上做飯。」不一會兒,父親又忘了要飯吃這件事。後來才確診父親罹患中風型失智症。

子女唯恐父親來日不多,申請讓在大陸的姑媽來探親。以為失散多年的骨肉團聚一定百感交集,父親見到她卻說:「你不是我妹妹,你那麼老!我的妹妹只有十八歲!」是啊,當年逃難離家,妹妹還是打著辮子的小姑娘。人的記憶一旦被剝奪,情感也消失了。

此外,父親生病後的生理時鐘日夜顛倒,讓照顧者大感體力吃不消!兄妹苦撐著,有一陣子實在承受不住,大哥和弟弟專程回來商議,最後大哥做出決定,「送安養院!」

父親不在身邊,反而時時掛念。在某個夜裏,陳漢鈞忍不住和同事商量讓他到安養院看一下。半夜一、兩點,他看見躺著的父親還睜著眼,手腳被五花大綁。

「兒子啊,我沒有犯罪,他們為什麼要綁我?」父親訴說不知忍耐了多少夜晚的委屈,教兒子自責、悲憤逼出男兒淚水,對著一旁的看護斬釘截鐵地宣告:「明天我就把他帶回去!」

事後想想,養護機構人力不足,照顧品質不可能太好,這也是令人無奈的普遍現象。

|

溫馨「髮」緣

陳漢鈞在自家客廳替人義剪,牆上月曆寫滿了預約單;前來理髮的人送上紫米紅豆湯,或在理髮後自行掃地,溫馨的人情互動,讓他不覺得老來孤單。

|

照護油門踩到底

父親在生命末期罹患大腸癌,腸造口必須每日灌腸清洗,長期臥床更需要子女勤於翻身、拍背。陳漢鈞不忍父親受病苦,動腦發明木製的圓形套環,可避免造口附近因長時間黏著膠帶,導致皮膚過敏和破皮,一度還被病房護理師推薦病友參考使用。

悉心照護父親五年多,在他走的時候,身上沒有壓瘡。「爸爸只在安養院住一個月,其他時間都由我們照顧,可以說是油門踩到底,『催甲盡磅』(意即到達極限)啊!」正因為侍奉父親的毫無保留,才不留下遺憾。

回顧父親的一生,因遭逢戰亂而被迫離家,顛沛流離,好不容易在花蓮安了家。為了養育六個孩子,在中學教書的父親還在校外兼課,學生人數相當多;陳漢鈞記得夜半如廁,經常看見父親還在批改作文,一手紅筆、一手香菸,屋子裏瀰漫菸味。

雖然逃難的日子早已結束,父親對於周遭環境還是保持警戒;即使天天和父親見面,陳漢鈞從沒能夠拿到備份鑰匙,如同訪客,必須在屋外敲門喊爸爸。

「下次我知道怎麼進來了!」一回,無意間發現某扇窗可以從外面打開,他和父親開著玩笑。不料隔天再來,那扇窗已被鐵絲纏繞,無法拉開。父親即使在家,大門總是深鎖,窗戶也是。退休後沒有朋友往來,既不運動也不旅行,唯一的興趣是閱讀書報、看電視。

不知為何,父親的世界竟如此孤索。由於一場病,兒女才能圍繞身邊,不知道他究竟是感到欣慰?還是慨嘆居多?

年近半百學美髮

照顧父親期間,讓陳漢鈞在日後意外開啟了一項特別的志工服務。

父親去世後,看著之前替他理髮的工具,陳漢鈞告訴太太,反正工具都有了,不如去學理髮。

「什麼不好學,去學理髮?」儘管太太不認同,陳漢鈞還是到處打聽。過去的臺灣社會,一般都是十幾二十歲就去當學徒,快五十歲了才想拜師學藝,應該沒有人願意收他吧?幸好各地職訓班不定期開課,科目包羅萬象。

陳漢鈞本來只想玩票學男士理髮,沒想到職訓的目標是取得證照投入就業;主辦單位告知男士理髮班還湊不到十人開班,不如先學女子理髮。

「學女子理髮做什麼呢?」他一開始遲疑,主辦單位鼓勵他學費可以打折,反正等待男士理髮班開課也是等。

在職訓班,雖然年紀大、學得慢,但是用心學習,他先後取得女子和男子理髮丙級執照。當時在慈濟大學游泳池當救生員的他,第一位理髮的對象即是同事生病的父親。

曾經身為病患家屬,特別能同理重病者出門一趟多麼不便,需要各式的在宅服務。當初替父親理髮,其實也有一段原由。

父親需剪髮時,陳漢鈞就叫計程車到理髮店,路程才十幾分鐘。當時的輪椅體積大一些,收進後車廂時,稍不注意就刮到車子。「賺你們不到一百塊,車子都被刮壞了!」司機一直抱怨責怪,令人莫可奈何。幾次後,陳漢鈞索性買了一套理髮工具,無師自通,反正只要盡量修剪整齊就好;順理成章地,兩個兒子的頭髮也由他包辦了。

「考取理髮證照,就像考取駕照,真正上路還是怕!要有實務經驗。」陳漢鈞做事按部就班、很有計畫,他在慈大附近找到一家頗具規模的理髮店,準備展開觀摩實習。

起先不敢貿然進去,他在店門外徘佪觀望,最後鼓起勇氣毛遂自薦。正在向老闆娘說明來意時,一位晨泳運動的舊識經過,向老闆娘保證這個人「絕對正派」,於是讓他坐著看報佯裝等待理髮,實際是在觀察剪髮技巧,客人離去後,他才發問請益,態度相當認真。

同梯學理髮的同學,一個個開店,只有陳漢鈞沒有。「其實我等於開了三家店。一家在我家,客廳兼理髮廳;一家在慈濟大學;第三家是在慈濟大學人文社會學院,那裏也放了一套工具,隨時可以幫人義剪。」

他一點都不想辜負這項「半路出家」習得的良能,預約者除了朋友、同事,以及他們生病的家人、親友,在慈大當救生員的他,學生都認識這位「陳爸」,經過口耳相傳,男、女學生也來預約理髮。許多畢業還留在花蓮工作的,依然延續「髮」緣。

客廳牆上的月曆,註明預約者姓名和時段,常來理髮的名單高達一百多位,有時一天安排兩、三位義剪,這樣才不會「塞車」。有時出門一趟為生病、行動不便的人理髮,他甚至還順便理上兩三代人;此外,某家安養院若是來電,他也會去義剪服務。

他曾經替一位九十四歲出門不便的長者理髮,「能替這麼高齡的長輩理髮,是多大的福氣啊!」他說。

廣結善緣,讓他即使從慈濟大學退休,還是和一群舊識維持著溫馨互動,而且不斷結交好朋友,家裏總是熱熱鬧鬧,不是來理髮,就是來吃他親手做的餃子、大餅。

「放在門口籃子裏的,都是人家送給我的東西。」陳漢鈞在生活中經常收到他人的回饋,獨居卻不孤單。

|

家中常有人相贈食材,陳漢鈞自己下廚料理三餐,飲食清簡少油鹽,養生之道落實飲食中。

|

鋪排自己的老年

中年喪偶、老來獨居,七十歲的陳漢鈞偶爾自嘆人生境遇如父親的翻版。

五十三歲進入慈濟大學任職,在體育館游泳池擔任救生員,直到六十五歲屆齡退休,又應聘在住家附近的中學兼差當救生員至今,永遠一身紅色制服的陳漢鈞,臉上總是帶著和藹的笑容,看起來很有朝氣。

十七年前剛加入慈大,太太的五十歲生日快到了,他在過去任職的飯店為她慶生,豈料才過了兩天,她就在一場車禍中喪生。

告別式結束,乘著兒子即將返回北部工作,陳漢鈞邀兒子到照相館。「媽媽還在的時候,我每次提議拍全家福,她就說拍什麼照?好了,現在永遠缺她一個!」

太太走了,兒子們回到工作崗位,留在家裏的只有牆上父母和太太的遺照;這一幀父子合影放在客廳,那是生活的主要空間,隨時看見了還能會心一笑。雖然過起和父親一樣的鰥居生活,但是有了照顧父親的一番「覺悟」,陳漢鈞想過截然不同的老年生活。

作家張曼娟將陪伴高齡父母看作是在「預習」自己的老年,然而實際會遭遇什麼情境?不得而知。陳漢鈞沒有作家的感性與想像,他的生活很具體。

檢視父親生病的原因,多肉少蔬「呷重鹹」,鈉攝取量太高,「我以前炒菜放很多鹽,後來都改了!」陳漢鈞說,他年輕時日抽兩、三包菸,父親中風後不得抽菸,但是聞到兒子身上的菸味總忍不住癮頭,「爸爸不能抽菸,我也當機立斷就戒了!」此外,長年在游泳池工作,每天早、晚各游上數百公尺,運動也讓他維持健康,遠離疾病。

六年前,從慈濟大學下班途中,騎腳踏車被一輛機車撞上,隔天起床,他覺得腳麻,蛙式游泳時,兩腳無力踢開,掛了骨科才知道是脊椎滑脫,必須接受手術,還打了八根釘子固定。

記得那年三月底開刀,兒子回來陪伴,趕在四月清明假期結束前,兄弟合力將一張床搬到一樓客廳,也在浴廁加裝扶手;陳漢鈞還拜託小妹到家中照顧一陣子,幫忙換藥。醫師建議他將游泳當作復健,不久即恢復在游泳池畔救人的能力了。

「兒子都在外地,我要把自己照顧好,至少東西掉了還能自己撿。」陳漢鈞咧嘴笑說,不求人的日子才好過!

|

從慈大退休後,熱情而爽朗的陳漢鈞依然一身紅衣,在住家附近的學校繼續擔任他最熱衷的池畔救生員。

|

平安穩當到降落

每天晨泳的一群「老」朋友,大家都為了維護健康而鍛練體耐力,互勉戒除不良生活習慣,自律自持才是最好的養生之道。

在住家旁的這所中學,陳漢鈞報名社區大學課程學變魔術,利用簡單的道具,就能在朋友面前故弄玄虛,不但逗得大家開心,偶爾北上探望兒孫,他在六歲的孫子面前,可是個「很厲害」的爺爺呢!

雖然一向不考慮從業,他持續精進理髮手藝;街上開設好幾家百元理髮店,小小的工作室,他就站在玻璃門窗外觀摩,有時店裏會有人探頭出來,問:「歐里桑,是不是要理髮?」他就笑著豎起拇指,給對方比個「讚」!而在社區大學,他也報名進階電動理髮班。

活到老、學到老,對新鮮事物感到好奇,就不會固執和自滿,心態自然年輕。

「若是哪天老了、動不了了,誰來照顧?」面對這個假設題,陳漢鈞不假思索地回答:「乖乖去住安養院。」

「樹欲靜而風不止,子欲養而親不待。祭而豐,不如養之薄也。」陳漢鈞隨口都能說上他的傳統價值觀;然而他形容自己屬於「床前孝子最後一代」,因此也接受社會環境的變化,對於「養兒防老」的傳統心態早已斷念。

他希望兒子們專心拚事業,將自己的家庭生活照顧好。面對獨老,他的態度積極樂觀,雖然「老身」不如年輕時候的戰鬥力,卻可以像一架沒有動力的滑翔翼,憑藉著風力慢慢飛翔。

「有些人退休後,身體突然咚地瞬間退化,或是大病倒下,甚至兩三個月就『煞戲』(意即劇終)了!」陳漢鈞說到所期待的晚年狀態,他張開右掌高舉過頭,自右而左、由上而下,慢慢傾斜,形成一條美麗的拋物線。

「我希望慢慢滑行,款款初落去(閩南語:慢慢傾斜),滑翔得久一點,讓我的兒子翅膀再長硬一點。」陳漢鈞的滑翔翼晚年,有了健康信念和行動支持,相信更有可能遵循所設定的航道,平安、穩當又安詳地終老。

「每個人都會老,總會有躺下的一天。」老、病、死的煩惱既已開始,也可以是另外一番覺悟的歷程……

|